Die jüdischen DP-Camps haben es Jim Tobias angetan. Der 1953 geborene Historiker, Journalist und Drehbuchautor hat sich schon mehrfach auf die Suche nach den Heimstätten auf Zeit für jüdische Überlebende gemacht. 2002 erschien Vorübergehende Heimat im Land der Täter: Jüdische DP-Camps in Franken 1945–49; 2005: Zu Pessach nach Unterfranken: Das jüdische DP-Camp Giebelstadt 1948–49; 2006: Heimat auf Zeit: Jüdische Kinder in Rosenheim 1946–47: Zur Geschichte des »Transient Children’s Center« in Rosenheim und der jüdischen DP-Kinderlager in Aschau, Bayerisch Gmain, Indersdorf, Prien und Pürten; 2010: Leben danach – Jüdischer Neubeginn im Land der Täter und 2011: Zeilsheim: Eine jüdische Stadt in Frankfurt.

Infrastruktur 2016 beschäftigten er und die Autorin Nicola Grom sich mit den beiden DP-Lagern in Wasserburg im Landkreis Rosenheim: Gabersee und Attel. Wartesäle zur Emigration: Die jüdischen Displaced Persons Camps in Wasserburg 1946–50. Dabei ist immer wieder faszinierend zu lesen, in welch rasender Geschwindigkeit sich in den Camps soziale, politische, religiöse Strukturen entwickeln und wie das Bildungswesen funktioniert.

Die Camps bilden sich in der Regel schon kurz nach dem Krieg und lösen sich in den frühen 50er-Jahren schnell wieder auf, da nach der Staatsgründung Israels 1948 der Sehnsuchtsort der Überlebenden Gestalt angenommen hat. In diesen oftmals nur vier oder fünf Jahren werden Kinder geboren, entwickelt sich ein reges gesellschaftliches, politisches und religiöses Leben, zumeist unterstützt von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) der Vereinten Nationen.

Die meisten DP-Lager befanden sich in der amerikanischen Besatzungszone. Tobias erzählt immer wieder, wie erdrückend zunächst die Situation der Überlebenden ist, geraten sie doch von einer Internierung in die nächste. Insbesondere die Unterbringung in Lagern, die zuvor den Nationalsozialisten gedient hatten, wie auch die schlechte Versorgung dort verbitterten viele.

Das ist in Gabersee, wo die Überlebenden in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt unterkamen, in der die Nazis ihre Euthanasie-Programme durchführten, nicht anders. Das durchaus großzügige Gebäude war schnell überbelegt. Das Kloster Attel bot Entlastung. Bis zu 2700 Personen lebten zwischenzeitlich in Gabersee und Attel. In Hochzeiten wie Januar 1948 lebten allein in Attel 425 Personen.

Zionismus Eine Zukunft schien den Bewohnern nur in Palästina möglich, und so richtete sich auch das Kulturprogramm am Zionismus aus. Mit Namen Hakoach, Kadima und Hapoel gründeten sich schon bald Sportklubs in den Camps. Die Wasserburger Bürger beobachteten das Camp offenbar misstrauisch. Aus einem Monatsbericht des Landrates lässt sich ablesen, dass viele durchaus neidisch auf die Versorgung der dort Untergebrachten waren.

Das gipfelt im Bericht 1949/1950 in der Aussage: »Die beiden DP-Lager Gabersee und Attel sind leider immer noch mit Juden belegt. (...) Die Bevölkerung vermag nicht zu begreifen, dass es nicht möglich sein sollte, die beiden Anstalten endlich ihrem eigentlichen Zwecke wieder zuzuführen.« 1950 wurde das Camp im äußersten südlichen Zipfel Deutschlands geschlossen. Das Kapitel war bislang wissenschaftlich unerforscht. Diese Lücke haben Tobias und Grom nun geschlossen.

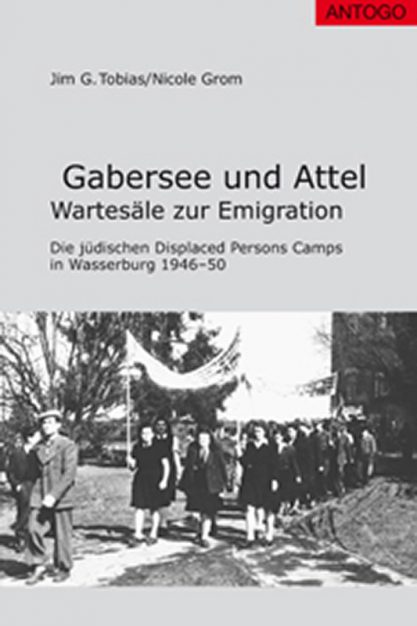

Jim G. Tobias/ Nicole Grom: »Gabersee und Attel – Wartesäle zur Emigration. Die jüdischen Displaced Persons Camps in Wasserburg 1946–50«. Antogo, Nürnberg 2016, 174 S.,14,90 €