Tagesaktuelle Schlagzeilen wie »Russland besetzt die Krim und bricht das Völkerrecht« und »Von der Krim-Krise zum Finanz-Krieg« werden in der Münchner Jüdischen Gemeinde nicht nur von ehemaligen Kontingentflüchtlingen bedacht und diskutiert. Die Stadt München selbst thematisiert das Kriegsthema übers ganze Jahr in rund 140 Beiträgen – Filmen, Vorträgen, Lesungen, Ausstellungen und Diskussionen. Es geht allerdings um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, mit dem »das alte Europa unterging«.

Das Programm »1914–2014. Die Neuvermessung Europas« soll diese »ungeahnten Umbrüche« thematisieren und dazu führen, »die Gegenwart im europäischen Kontext besser zu verstehen«. So steht es im Booklet des Kulturreferats, das dieses ambitionierte Jahresprojekt zusammenfasst. Man kann es nur vermuten, aber einer hätte die Phrase von der »Neuvermessung Europas« nicht durchgehen lassen, wo es doch um ein Schlachthaus auf den Feldern Europas ging, um Nervengas und Kriegsgewinnler, den Untergang von Dynastien und Schuldzuweisungen: nämlich Karl Kraus.

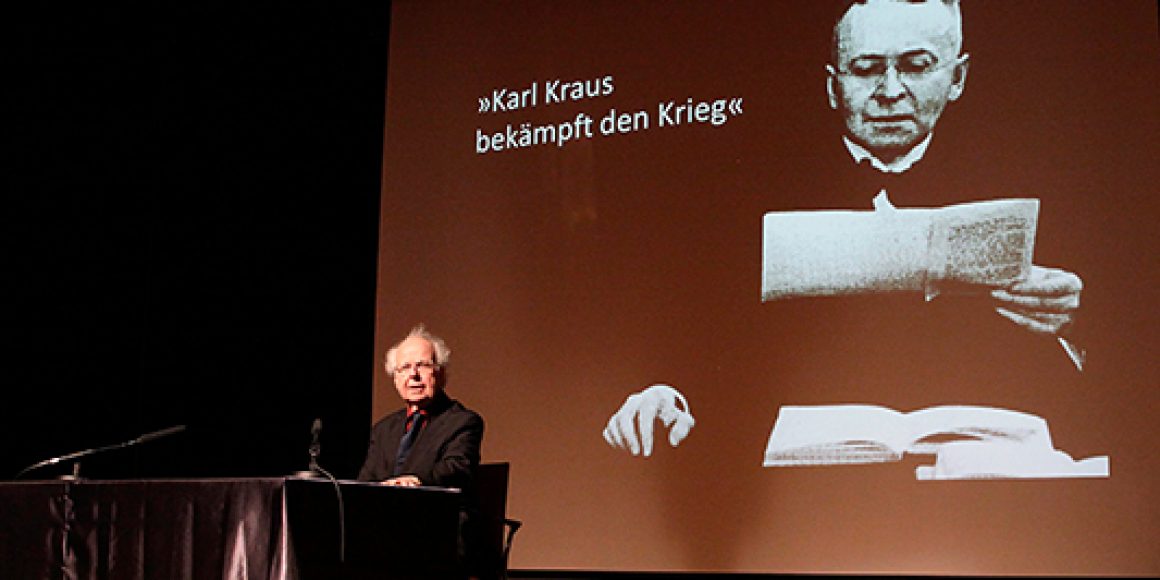

Gedenken Klaus Schultz, von 1977 bis 1982 Chefdramaturg und Pressesprecher der Bayerischen Staatsoper sowie fast elf Jahre Intendant und Chefdramaturg des Staatstheaters am Gärtnerplatz, ist auch ein leidenschaftlicher Rezitator. Sein Vorschlag, unter dem Motto »Karl Kraus bekämpft den Krieg« einen kritischen Beitrag zum 100-jährigen Gedenken an jenen ersten großen internationalen Krieg hinzuzufügen, wurde im Jüdischen Gemeindezentrum in die Tat umgesetzt. Aus dem Drama Die letzten Tage der Menschheit, in den Jahren 1915 bis 1919 geschrieben und bis 1922 bearbeitet und ergänzt, traf Schultz eine Auswahl und fand seinen eigenen Ton (unvergesslich ist die legendäre Interpretation des österreichischen Schauspielers Helmut Qualtinger).

»Die Mitwelt, die geduldet hat, dass die Dinge geschehen, die hier aufgeschrieben sind, stelle das Recht, zu lachen, hinter die Pflicht, zu weinen«, zitierte Schultz zu Beginn aus dem Vorwort. Dann nahm er sein großes, gebannt lauschendes Publikum mit auf einen Lese-Trip, eine »Handlung, in hundert Szenen und Höllen führend«.

Die Auswahl von Schultz ist klug, die Vorlage von Kraus subtil, gnadenlos, dem Volk, dem Militär, den Herrschenden, dem Klerus, der Finanzwelt – der Ausdruck sei gestattet – aufs Maul geschaut. Alle Denk- und Sprachebenen werden vorgeführt. Im Vorspiel, 1. Szene, Wien Sirk-Ecke, kündigt ein Zeitungsausrufer: »Extraausgabe! Ermordung des Thronfolgers! Da Täta vahaftet!« an. Daraufhin ein Korsobesucher zu seiner Frau: »Gottlob kein Jud.« Dann geht es weiter mit einer Konversation unter Offizieren. Kraus braucht nur ein paar Zeilen, und neben dem Thema Antisemitismus sind auch gleich militärische Selbstüberschätzung und Patriotismus angerissen.

Ausmaß In seiner 1899 gegründeten und seit 1912 nur mehr mit eigenen Beiträgen bestückten Zeitschrift »Die Fackel« heißt es unter dem Datum 5. Dezember 1914 in einem Text mit dem Titel »In dieser großen Zeit«: »Die jetzt nichts zu sagen haben, weil die Tat das Wort hat, sprechen weiter. Wer etwas zu sagen hat, trete vor und schweige.« Der aus Böhmen stammende Satiriker, Schriftsteller, Aphoristiker sowie Sprach- und Kulturkritiker Kraus war damals 41 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt konnte er weder das Ausmaß des Ersten Weltkriegs noch seine Konsequenzen kennen.

Was den Abend so besonders machte, war zunächst die Auswahl und Modulationsfähigkeit des Rezitators, der die Dialekte und Sprechweisen der Akteure des Dramas wiederzugeben wusste. Hinzu kam die Darbietung von Filmausschnitten, entstanden 1934 zum 60. Geburtstag des gefürchteten Polemikers. Kraus las die 55. Szene über »Die Raben«. Man sieht an seinen Gesten: Gleichgültig war dieser Mann nie.

Kraus bekämpfte den Krieg mit seinen Mitteln – einer außerordentlich spitzen Feder. Und er bekämpfte »das falsche Erinnern an den Krieg«, wie Klaus Schultz anhand des Textes »Reklamefahrt zur Hölle«, basierend auf einer Annonce in den Basler Nachrichten, vorführte. Manchmal lassen sich Dummheit und Gefühllosigkeit aufzeigen, indem man nur zitiert.

»Endsieg« Die letzten Tage der Menschheit kulminieren in dem zeitlos aktuellen Prosagedicht »Eine Stimme von oben«. Gleich zu Beginn kommt ein Wort zum Tragen, dessen Verwirklichung Kraus, der 1936 verstarb, gar nicht mehr erlebte: »Zu eurem unendlichen Schädelspalten haben wir bis zum Endsieg durchgehalten.« Heute gehört diese Zeile zu dem Grundwissen, dass ohne den Ersten Weltkrieg die Schoa so nie möglich geworden wäre.

Kraus wirft den Menschen ihre Jagd nach Territorien und Rohstoffen, nach Macht und Geld vor. Die Marsianer seines Menschheitsdramas künden den Erdlingen die Chance auf eine Zukunft auf, weil sie »sich Schlachten geliefert und Schanden gewonnen, im Frevel geeint, von Süden bis Norden, den Geist nur verwendet, um Leiber zu morden und einverständlich von Osten bis Westen die Luft mit Rache und Rauch zu verpesten, die beten konnten, um besser zu töten und nicht vor Scham, nur von Blut erröten, ihren Gott gelästert und ihrer Natur zertreten die letzte lebendige Spur«. Am Ende, so Kraus’ Fantasie, setzt ein Meteorregen ein.

Klaus Schultz schloss mit den Worten: »Der Sturm gelang. Die Nacht war wild. Zerstört ist Gottes Ebenbild!« Der letzte Satz – Gott zugeschrieben: »Ich habe es nicht gewollt« – führte in langes Schweigen und anschließend in frenetischen Applaus.

An diesem Abend war es um mehr als die »Neuvermessung Europas« gegangen, ein Vorgang, der – man erlebt dies Tag für Tag – nicht beendet ist. Es ging ums Welttheater, bei dem der letzte Vorhang fallen könnte, wenn der Mensch des Menschen Feind bleibt.