Über der kleinen Dame schwebt eine Tonangel mit Mikrofon. Lusia Milch – man spricht das »Milk« – sagt in den Raum, was ihr gerade durch den Kopf geht. Und weil sich in diesem Raum auch eine Besuchergruppe befindet, sagt Lusia Milch mitten in diese fragenden, ihr zugewandten Gesichter: »You can’t imagine.«

Lusia Milch, 87 Jahre alt, ist aus Amerika angereist, begleitet von ihrem Sohn und einem amerikanischen Fernsehteam. Sie geht Wege ab, die sie vor 72 Jahren das letzte Mal gegangen ist. Sie war damals 16 Jahre alt, ein Waisenkind aus Polen, dessen Familie in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ermordet worden ist.

1946 hatten die Alliierten für die umherirrenden Überlebenden in bestehenden Gebäuden und Gebäudekomplexen Lager eingerichtet, Displaced Persons Camps, die dringend benötigt wurden. Die Not war so groß, dass man die Tatsache, wieder im »Land der Täter« zu sein, »keiner weiß wie« unterdrückte. Lange bleiben wollte man ohnehin nicht.

Lager Lusia Milch versucht es noch einmal. Dieses Mal fragt sie: »Can you imagine? Können Sie sich vorstellen, was das mit uns gemacht hat, als wir erfahren haben, dass wir wieder in ein Lager kommen?« Für »Lager« verwendet Lusia Milch das in seiner Bedeutungsschwere kaum übersetzbare deutsche Wort. »Again a Lager, can you imagine?«

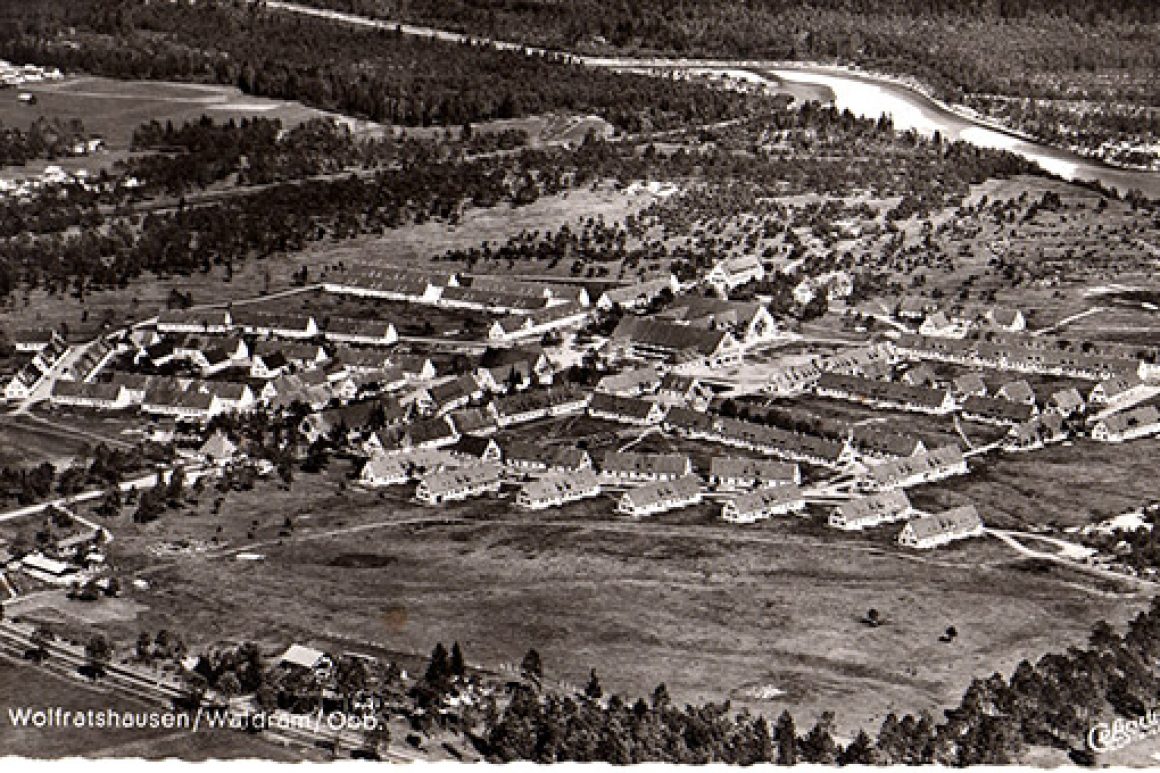

Gemeinsam mit anderen Waisenkindern kam Lusia Milch ins DP-Lager Föhrenwald, 30 Kilometer südlich von München gelegen in oberbayerischer Landschaft, umgeben von einem Föhrenwäldchen, eine Siedlung im Markt Wolfratshausen. Die spitzgiebligen Häuschen stehen dicht an dicht, ziehen sich akkurat entlang von Reißbrettstraßen, ab und zu einem kleinen Platz wie in einer Spielzeugstadt, und auch hier locker verteilt Föhren – eine NS-Mustersiedlung aus dem Jahr 1938, die für deutsche Dienstverpflichtete und Zwangsarbeiter bereitstand. Denn nicht weit entfernt, im »Wolfratshausener Forst«, hatten die Nazis auf einem Gelände von mehr als 720 Hektar Rüstungswerke in den lehmigen Boden gesetzt.

Zeitzeugen Lusia Milch ist eine von 60 Zeitzeugen, die zusammen mit ihren Familien am 21. Oktober nach »Föhrenwald« gekommen sind. Grund ist ein langgestrecktes, frei stehendes Siedlungshaus, das an diesem Tag alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Proper steht es da. Die Herbstsonne lässt es matt und hell glänzen. Viele der Besucher, die aus allen Teilen Deutschlands, aus den USA und Israel angereist sind, erkennen es als das »Badehaus« wieder.

Einige erklären, wie es innen aufgeteilt war: »Da waren die Duschen, da die Badewannen und unten die Mikwe.« Es gab eine Bad-Etage für Frauen und eine für Männer. Eine einfache Sache. Sich waschen, den religiösen Gesetzen entsprechen zu können, das war etwas Unschätzbares, etwas Unglaubliches, das hatte mit Wieder-Menschsein zu tun. Und wieder fragt Lusia Milch: »Can you imagine?«

Aufwand Vor sechs Jahren hatten sich Bürger aus der Gegend auf den Weg gemacht, aus dem »Föhringer Badehaus« – nachdem sie es zunächst einmal vor dem Abriss bewahrt hatten – einen »Ort der Erinnerung« werden zu lassen. Es gründete sich ein Verein mit Sybille Krafft und Wolfgang Saal an der Spitze. Die 300 Mitglieder teilten sich auf in eine Umbau-, eine Dokumentationsgruppe und einen Finanzausschuss, und dann ging es los. »15.000 Arbeitsstunden waren wir dafür tätig«, berichtet die Historikerin und Journalistin Krafft. Man musste überzeugen, Anträge stellen ohne Ende, irgendwie 1,8 Millionen Euro zusammenbekommen.

Dass dieses Projekt, das einen solch langen Atem erforderte, von engagierten Deutschen angepackt worden ist, berührte die Angereisten neben ihren plötzlich wieder sehr konkreten Erinnerungen sichtlich und machte sie dankbar. Durch die Nähe, den engen und gewollten Kontakt zu den »Föhrenwaldern« und deren Familien, ist aus dem »Badehaus« ein Erinnerungsort geworden, der viel Potenzial hat, das damalige Leben wiederzugeben.

Ausstellung In seinen Räumen befindet sich eine ständige Ausstellung, die natürlich entlang von Originalexponaten, Medienstationen mit Stimmen von Zeitzeugen und Rauminstallationen über das DP-Lager informiert. Darüber hinaus erzählt sie die Geschichte davor – Föhrenwald, die nationalsozialistische Mustersiedlung für Rüstungsarbeiter – und das Danach: Das Lager Föhrenwald wird in Waldram umbenannt und bietet Unterkunft für katholische Heimatvertriebene.

In einem Schaukasten liegen kleine, persönliche Dinge aus der DP-Lager-Zeit, besonders berührend ein Bogen Papier, auf dem fein säuberlich acht vierblättrige Kleeblätter in zwei Reihen mit je vier Pflanzen aufgeklebt sind. Darunter der Satz: »Alle an einem einzigen Tage von unserer Hella nach Hause gebracht im Juni 1952.«

Im Oktober 1945 war die Föhrenwalder Siedlung von den amerikanischen Alliierten zum jüdischen DP-Camp erklärt worden. Es zählte zu einem der größten – anfänglich lebten hier bis zu 4000 Menschen – und europaweit am längsten existierenden DP-Lagern. Es bestand bis 1957. Dann mussten auch die letzten 789 jüdischen Föhrenwalder gehen. »Einige wären gerne dageblieben«, berichtet Sybille Krafft. Sie wurden auf neun Städte verteilt, weit über die Hälfte ging ins nahe gelegene München, staunte über die manchmal noch farbfrischen Wohnungen und wusste nicht genau, wie alles weitergehen sollte.

Genau diese Menschen, die nach ihrer Zeit in den DP-Lagern in Deutschland geblieben sind, haben »maßgeblich zum Aufbau unserer jüdischen Gemeinden beigetragen«, betont Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, in seinem Grußwort zur Eröffnung des »Erinnerungsortes Badehaus«. Die Föhrenwalder seien bis heute nicht wegzudenken. »Föhrenwald war die Keimzelle der jüdischen Gemeinden in Deutschland, und Föhrenwald war auch die Keimzelle des Staates Israels«, ergänzt Krafft.

Zionisten Shai ist mit Ehefrau und Tochter aus Israel angereist. Er erzählt von seinem Vater, einem leidenschaftlichen Zionisten, der in Föhrenwald junge Menschen auf Eretz Israel vorbereitete. Shira, ebenfalls aus Israel, erzählt von »Rabbi Halberstam«, dem »Wunderrabbi«, dem »Klausenburger Rebbe«, dessen Frau und elf Kinder ermordet worden waren. Mit 100 Chassidim an seiner Seite hatte er in Föhrenwald die orthodoxe Gemeinde »Sheires Haplaita« aufgebaut.

Eine Frau erkennt auf einem Foto ihren Vater wieder, der in Föhrenwald für die dortige Feuerwehr zuständig war. Shoshana Bellen erzählt, dass sie in Föhrenwald geboren worden ist. »Ja«, sagt sie, »ich bin eines dieser Wunderkinder.«

Tritt man aus dem Badehaus wieder hinaus und blickt die gerade Straße hinunter, sieht man am Ende ein Haus mit einem etwas höheren Giebel. Auf der Häuserwand wurde etwas übertüncht, und trotzdem ist es zu erkennen: die Menora.