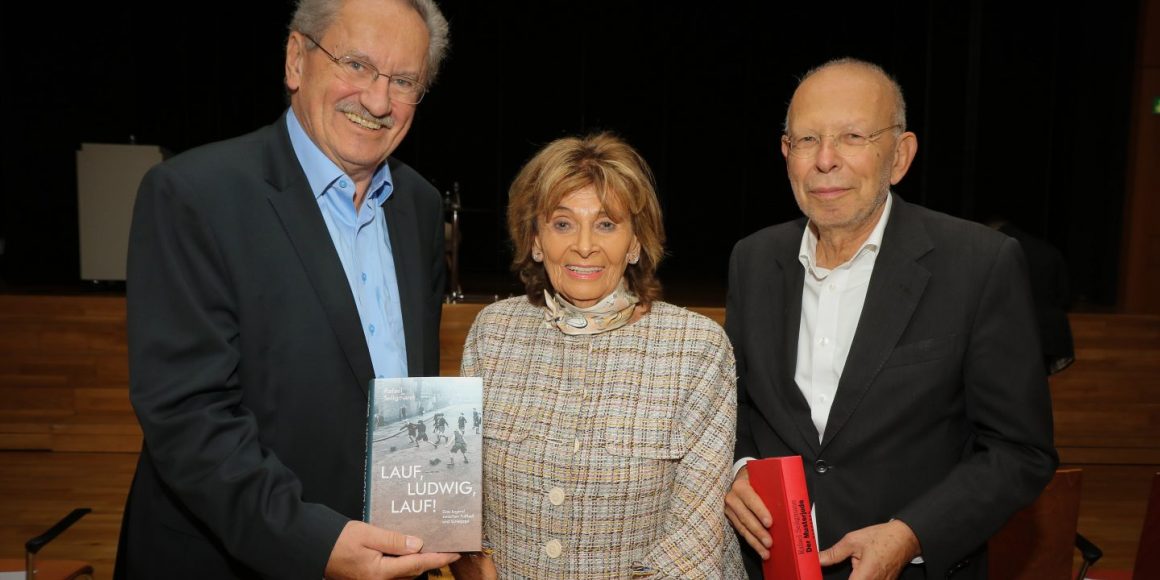

Rafael Seligmann hat einen neuen Roman geschrieben. Er trägt den Titel Lauf, Ludwig, lauf! Eine Jugend zwischen Fußball und Synagoge und handelt von der Kindheit und Jugend seines Vaters Ludwig. Vor Kurzem stellte ihn der Autor im Gespräch mit Alt-Oberbürgermeister Christian Ude im Jüdischen Gemeindezentrum in München vor.

Ude kommt es vor wie Seligmanns »persönlichstes Buch«, obwohl er 2010 doch am gleichen Ort schon seine Autobiografie vorgestellt hatte, die mit einem Zitat seines 1957 aus Israel zurückgekehrten Vaters überschrieben war: »Deutschland wird dir gefallen«. Wie die Geschichte des Vaters zu der seiner Ansicht nach »persönlichsten« werden konnte, lotete Ude ebenso belesen wie einfühlsam aus. Bevor er ins Detail ging, schickte er der Diskussion ein Resümee seines Leseeindrucks voraus. Das Buch sei faszinierend, bewegend und überraschend.

ichenhausen »Frisch gekämmt und neu eingekleidet stand ich mit meinem Bruder Heinrich auf dem Perron des Günzburger Bahnhofs, wir warteten an Mutters Seite auf Vater.« Als Feldwebelleutnant Isaak Raphael Seligmann eintrifft, geht es mit der Kutsche ins heimische Ichenhausen. Es ist Dezember 1914.

Die Erzählung in Ich-Form und damit der Generationensprung in die Vergangenheit verwehren die Klassifizierung als Biografie.

Rafael Seligmann versetzt sich in die Situation seines Vaters und beschreibt das Leben der größten jüdischen Landgemeinde im süddeutschen Raum zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus dessen Perspektive. Die Erzählung in Ich-Form und damit der Generationensprung in die Vergangenheit verwehren die Klassifizierung als Biografie, obwohl Rafael Seligmann auf Aufzeichnungen seines Vaters zurückgreifen konnte.

Allein der Großvater scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben.

Von Ude befragt, charakterisierte Seligmann seinen Vater »als großen Optimisten«, der erst in den letzten Lebensjahren nachdenklicher wurde. Die Anregung »Schreib dein Leben auf!« nahm Seligmann senior jedenfalls ernst. Seine Aufzeichnungen über das Alltagsleben großenteils einfacher Landjuden müssen sehr anschaulich ausgefallen sein, seine sinnliche Beschreibung des Synagogen-Himmels, der Kleidung der Frauen, der Speisen, gaben dem Sohn die Inspiration, ein detailliertes Zeitgemälde zu entwerfen.

Dass er als Politologe die historischen Zusammenhänge kennt, als allwissender Erzähler über den Holocaust Bescheid weiß, »eine Katastrophe«, von der seine Vorfahren und die Zeitgenossen nichts ahnen konnten, verleiht dem Text eine faktengesättigte Authentizität und eine in manchen Momenten nahezu schwer erträgliche Spannung.

elternhaus Da wachsen zwei Jungen nebst kleiner Schwester in einem traditionellen jüdischen Elternhaus auf. Ludwig Yehuda (1907–1975) ist gut im Rechnen und Singen, noch besser aber im Dribbeln auf dem Fußballfeld. Wegen der Geldknappheit schickt man nur ihn aufs Gymnasium, sein älterer Bruder Heinrich (1905–1990) muss Metzger werden – weiteres Futter, um im Bild zu bleiben, für Rivalität zwischen den Geschwistern.

Während in der großen Welt der Erste Weltkrieg tobt, aus dem Isaak Raphael Seligmann unverletzt, doch verbittert zurückkehrt, weil – als Nachwehe der antisemitischen Judenzählung von 1916 – um seinen militärischen Aufstieg betrogen, während in Berlin und München Revolutionen ausbrechen, während die Weimarer Jahre die Hoffnung auf demokratische Verhältnisse nähren und Hitler seinen Aufstieg plant, nimmt das Leben in Ichenhausen seinen beschaulichen Lauf.

Man begeht in dieser »stockkonservativen Gemeinde« mit etwa 800 Mitgliedern, wie der Autor Rafael Seligmann resümiert, die Feiertage und Familienfeste, versucht, sein Auskommen im Umgang mit den Bauern und Kleinstädtern zu finden – finanziell wie sozial. Und man missachtet die dunklen Wolken am Horizont.

Allein der Großvater, nach dem Seligmann benannt wurde, scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und ließ sich nicht vom gemütlichen bayerischen Provinzleben und dem sympathischen Umgang mit seinen Nachbarn die Sinne vernebeln. Als die Gemeinde 1934 noch eine neue Aussegnungshalle am jüdischen Friedhof errichtet, hält er dies für eine verrückte Idee. Als Einziger betreibt er 1938 die Auswanderung nach Palästina für seine Familie.

Allein der Großvater, nach dem Seligmann benannt wurde, scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben.

seismograf Ude fragte Seligmann, ob er das »Landjudentum«, das von Ichenhausen aus gesehen schon Kempten und Memmingen für Metropolen hielt, für erledigt halte. »Wenn Juden sich an einem bestimmen Ort wohlfühlen, dann ist alles möglich«, antwortete Seligmann und fügte hinzu: Juden seien »eher der Seismograf« für gesellschaftliche Umbrüche.

Mit Blick auf die Zahlen von damals – 1932 kam die NSDAP auf 18 Prozent – und die Ergebnisse der AfD in Sachsen heute spricht Seligmann von der »Pflicht der Gesellschaft« zum Handeln. Er halte die AfD für »brandgefährlich, weil sie den demokratischen Konsens gefährdet«.

Darin ist er sich ganz einig mit Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sie freute sich auf den Abend mit dem Autor Rafael Seligmann und seinem Gesprächspartner Christian Ude, dessen tatkräftiger und langjähriger Unterstützung das Jüdische Zentrum zu verdanken sei.

Charlotte Knobloch sagte, die Gemeinde sei in das Herz der Stadt und die Mitte der Gesellschaft zurückgekehrt, und fügte hinzu: »Andererseits ist sie heute mehr denn je durch einen neuen alten Judenhass gefährdet. Historische Einzelschicksale wie das von Ludwig Seligmann zeigen uns dabei bis heute auf, wie jüdisches Leben in unserem Land einst aussah und wie es schließlich vertrieben oder fast ausgelöscht wurde. Und sie verweisen darauf, was in der Zeit seitdem wieder geleistet und aufgebaut wurde – und was es zu bewahren gilt.«

Rafael Seligmann: »Lauf, Ludwig, lauf! Eine Jugend zwischen Fußball und Synagoge«. Langen Müller, Stuttgart 2019, 335 S., 24 €