Wenn es um ihren Verein geht, können Fußballfans die kuriosesten Erinnerungsstücke anhäufen. Gläser und Tassen mit aufgedruckten Logos sind dabei noch nicht einmal das Ungewöhnlichste. Skurriler wird es hingegen bei Eieruhren, Deckchen und verschiedenen Plüschtieren in den Farben der beiden großen Berliner Fussballvereine Hertha BSC und 1. FC Union. Fanliebe kann eben bunte Blüten tragen. Zu besichtigen sind sie seit Ende Juli im Museum Ephraim-Palais in Berlin-Mitte. Hauptstadtfußball – 125 Jahre: Hertha BSC und Lokalrivalen, so der Titel der aktuellen Ausstellung.

Der Rundgang beginnt im Erdgeschoss mit Vitrinen, in denen jene Memorabilien stehen: ein lockerer, leichter Einstieg in die Vereinsgeschichte. Im ersten und zweiten Stock dann geht es konkreter zu. Von der Vereinsgründung in der Kaiserzeit über die finanziell schwierigen Jahre der Zwischenkriegszeit bis hin zum Fußball in der wiedervereinigten deutschen Hauptstadt verknüpfen die Ausstellungsmacher die Siege und Niederlagen der Herthaner in elf Kapiteln mit der Berliner Stadtgeschichte. Dabei sparen sie die Jahre des Dritten Reichs nicht aus. Sie erzählen vom Ausschluss jüdischer Vereinsmitglieder und Deportationen nach Auschwitz.

Im hintersten Raum im ersten Stock wird auch die Geschichte des jüdischen Fußballvereins Hakoah Berlin erzählt, der 1933 aus dem Verband Berliner Athletik-Vereine (VBAV) ausgeschlossen wurde; 1938 gewinnen die Spieler noch die Reichsmeisterschaft des Makkabi-Verbands, nach den Novemberpogromen schließlich werden Juden vollständig aus den Vereinen gedrängt, viele werden während der Schoa ermordet.

dokumente Unter ihnen ist auch der erste Mannschaftsarzt von Hertha BSC, Hermann Horwitz. Ihm ist ein wichtiger Teil der Ausstellung gewidmet. Seine Biografie wird neben denen verschiedener Vereinsgrößen behandelt, wie der des Vorsitzenden Wilhelm Wernicke oder des bis heute wohl populärsten Hertha-Spielers und Trainers, Johannes Sobek.

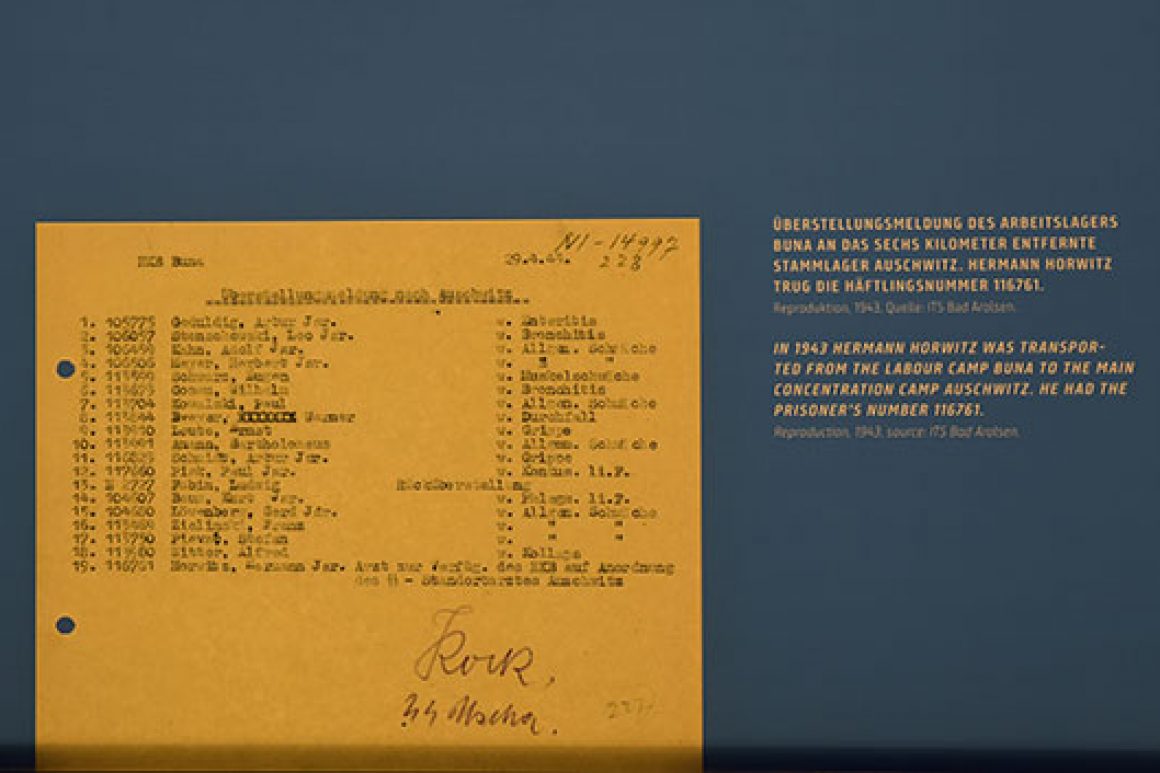

Besonders ist das vor allem deshalb, weil bisher über das Leben von Horwitz kaum etwas bekannt war. Sein Name tauchte auf einigen Dokumenten auf, darunter auf einer Deportationsliste nach Auschwitz am 29. April 1943. »Fast alle Aufzeichnungen über ihn waren Aufzeichnungen der Täter«, sagt Juliane Röleke. Die Historikerin hat zusammen mit ihrem Kollegen Söhnke Vosgerau eine Gruppe von Hertha-Fans darin unterstützt, das Leben von Horwitz zu rekonstruieren – nicht nur seinen Tod – und ihn so ins öffentliche Gedächtnis zurückzuholen.

Alles begann mit einem Besuch einiger Fans in der Gedenkstätte Auschwitz. Danach wollten sie mehr herausfinden über Juden aus ihrem Verein, denen nicht nur ihr Leben, sondern auch ein Stück ihrer Geschichte genommen worden war.

projekt Juliane Röleke, die auch Hertha-Vereinsarchivarin ist und sechs Jahre in der Gedenkstätte Sachsenhausen gearbeitet hat, leitete im Herbst 2016 einen Stadtrundgang in Berlin, auf dem Horwitz bereits eine Rolle spielte. Den Fans sei aufgefallen, dass wenig über den langjährigen Mannschaftsarzt bekannt ist – das wollten sie ändern. »So hat es angefangen mit unserem Projekt«, erzählt Röleke.

Geplant war ursprünglich eine achtwöchige Recherchearbeit, am Ende sollte eine Broschüre entstehen. Aus dem Projekt wurden schließlich ein 60-seitiges Buch und eine Beteiligung an der Gestaltung der Hertha-Ausstellung zum 125-jährigen Jubiläum des Vereins im Ephraim-Palais – eine Kooperation der Einrichtungen Fanprojekt und der Fanbetreuung von Hertha BSC.

Insgesamt 15 Fans recherchierten monatelang ehrenamtlich gemeinsam mit Röleke zum Leben von Hermann Horwitz. »Das war für einige stellenweise frustrierend, immerhin erhofft sich jeder Ergebnisse, aber die Arbeit eines Historikers ist mühsam«, sagt sie. Doch es hat sich gelohnt. Die Gruppe um Röleke hat vieles aus dem Leben von Horwitz zutage gefördert. Zum Beispiel hängen im Ephraim-Palais zwei Schwarz-Weiß-Bilder von ihm – eines zeigt ihn als Spieler, das andere als Arzt. Bisher war kein Foto von Horwitz bekannt, niemand wusste, wie er aussah.

Vorreiter Hermann Horwitz wurde am 27. Dezember 1885 in Prenzlauer Berg geboren. 1919 machte er seinen Abschluss als Mediziner und erweiterte stetig seine Fachgebiete etwa auf Sportmedizin oder Psychologie.

Von 1923 an war er der erste Mannschaftsarzt bei Hertha BSC, 1935 legte er dieses Amt nieder, 1938 wurde er aus dem Verein ausgeschlossen – weil er Jude war. Das wusste man. Dass Horwitz aber für seine Zeit ausgesprochen fortschrittlich auf dem Feld der Sportmedizin war, blieb vergessen.

So machte sich Horwitz zum Beispiel früh Gedanken über die Ernährung seiner Spieler und setzte diese in Beziehung zu ihren sportlichen Leistungen – heute selbstverständlich, damals eine Ausnahme. Horwitz schrieb 1926 mit einem Kollegen ein Buch mit dem Titel Die Sportmassage. Auch verfasste er Fachbeiträge, unter anderem für die Berliner Fußballzeitschrift »Fuwo«.

»Für uns war es ein emotionaler Moment, als wir das erste Mal Texte von ihm fanden, nicht bloß Dokumente über ihn«, sagt Röleke. Sie habe das Gefühl gehabt, Horwitz wieder eine Stimme zu geben. »Bei einer so intensiven Auseinandersetzung mit einer Person muss man natürlich auch darauf achten, immer wieder die Distanz zu wahren; außerdem möchten wir keinen Mythos um Horwitz aufbauen«, sagt die Historikerin. Dass das nicht leichtfällt, wird dem Besucher der Hertha-Ausstellung spätestens dann klar, wenn er Auszüge aus Beiträgen von Horwitz liest. Darin macht der Mannschaftsarzt einen sehr sympathischen Eindruck. »Er schreibt sehr gewitzt«, sagt Röleke.

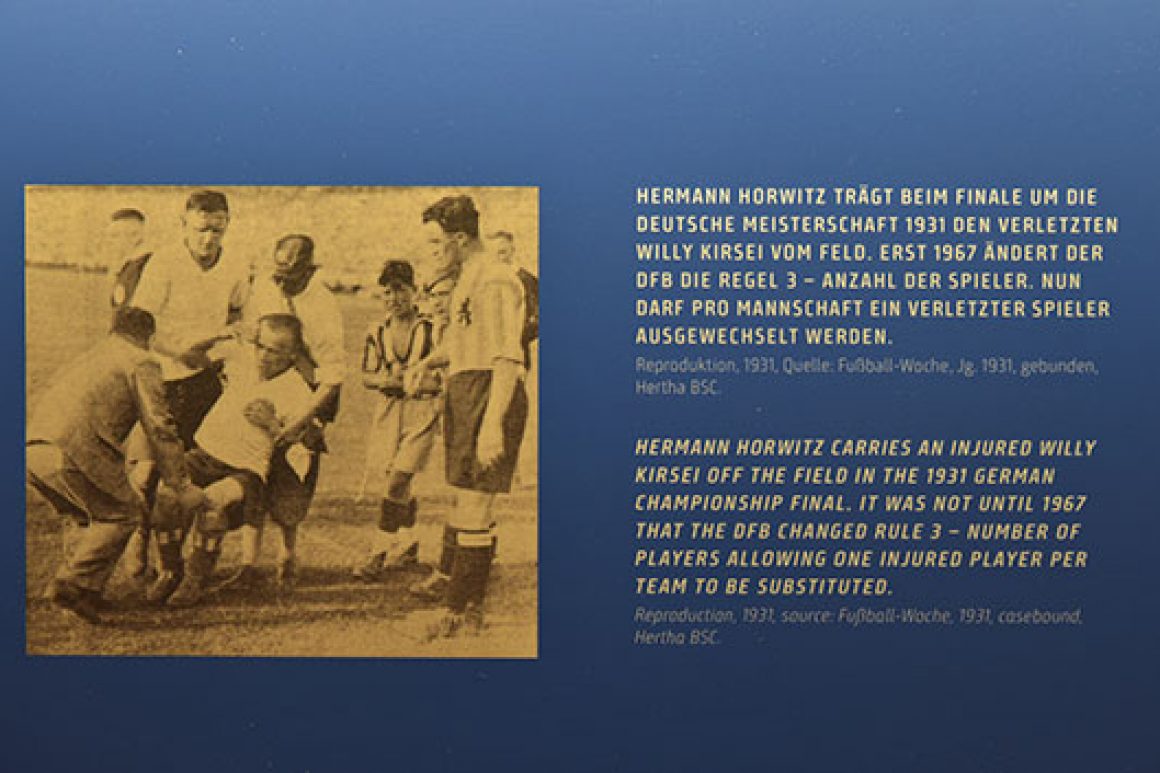

hymne Horwitz schien beliebt, ja nahezu legendär bei seinen Spielern gewesen zu sein. Diese Annahme liegt nahe, da sein Name in einer Strophe der Meisterhymne aus dem Jahr 1931 auftaucht: »Dr. Horwitz, unser Eisenbart, au au au. Gar wundersame Mittel hat, au au au. Er schaut uns an mit tiefem Blick, au au au. Schon zieht die Krankheit sich zurück, au au au.«

Hertha BSC gewann damals zweimal in Folge, 1930 und 1931, die Meisterschaft, die bisher einzigen Male in der Vereinsgeschichte. Es waren Herthas erfolgreichste Jahre. Hermann Horwitz hatte einen Anteil daran.

Nach seinem Ausschluss aus dem Verein und seiner Deportation verrichtete Hermann Horwitz als Häftlingsarzt Zwangsarbeit in Auschwitz. Es ist nachgewiesen, dass er in dieser Tätigkeit mehreren Häftlingen das Leben gerettet hat. Wann genau er ermordet wurde, weiß hingegen bis heute niemand. Dass er nun wieder ein Gesicht und eine Geschichte bekommen hat, ist den Fans von Hertha BSC zu verdanken.