Für viele Juden ist es eine Selbstverständlichkeit, Flüchtlingen zu helfen, denn Menschen zu unterstützen, die ihre Heimat verlassen müssen, ist eine Mizwa, also eine gute Tat. Andererseits ist nicht erst seit dem tätlichen Angriff von zwei Asylbewerbern auf einen Juden in Puttgarden klar, dass Antisemitismus unter den Neuankömmlingen relativ weit verbreitet ist.

Spenden allein werden nicht reichen, um nachhaltig für ein friedliches Miteinander zu sorgen. Das ist den meisten klar. »Unter den Stuttgarter Juden wird viel diskutiert«, sagt der Leiter der Sozialabteilung der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW), Werner Meier. Einem Teil der Menschen machten die offenen Grenzen und die damit verbundene Gefahr, dass IS- oder Al-Qaida-Terroristen un- kontrolliert einreisen können, große Angst, andere sähen in erster Linie die humanitäre Katastrophe, die abgewendet werden müsse.

Syrien Flüchtlingsheim Seit Anfang der 90er-Jahre, als die Kontingentflüchtlinge genannten jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen, betreibt die Gemeinde ein eigenes Flüchtlingsheim. 70 Menschen sind dort untergebracht, »20 sind Juden, darunter eine Familie aus Syrien, und 50 sind Nichtjuden«. Auch muslimische Flüchtlinge sind unter denen, die in dem Haus mitten in Stuttgart wohnen. »Bisher gab es keine Konflikte, keine Provokationen, keine Ausfälligkeiten, nichts.«

Das liege aber natürlich auch an der Qualität der Betreuung. »Wenn 400 Leute in eine Turnhalle gepfercht sind, dann treten Spannungen schon alleine aufgrund der Enge auf«, weiß Meier. Die von den Landesaufnahmestellen zugewiesenen Bewohner gingen im Gegenteil auf die jüdischen Sozialarbeiter »sehr offen zu, wir haben keine Berührungsängste festgestellt, und dass jemand gesagt hätte, dass er nicht in ein von Juden betriebenes Heim ziehen möchte, ist auch noch nicht vorgekommen«.

Einladungen in die Gemeinde oder Synagogenbesichtigungen habe es bisher allerdings noch nicht gegeben. »Wir arbeiten einfach an der Grenze unserer Kapazitäten, ständig werden Leute verlegt, permanent begrüßen wir neue Bewohner, dazu kommen so viele Angebote von Bürgern und Projekten, dass wir kaum in der Lage sind, diese Anfragen zu managen.«

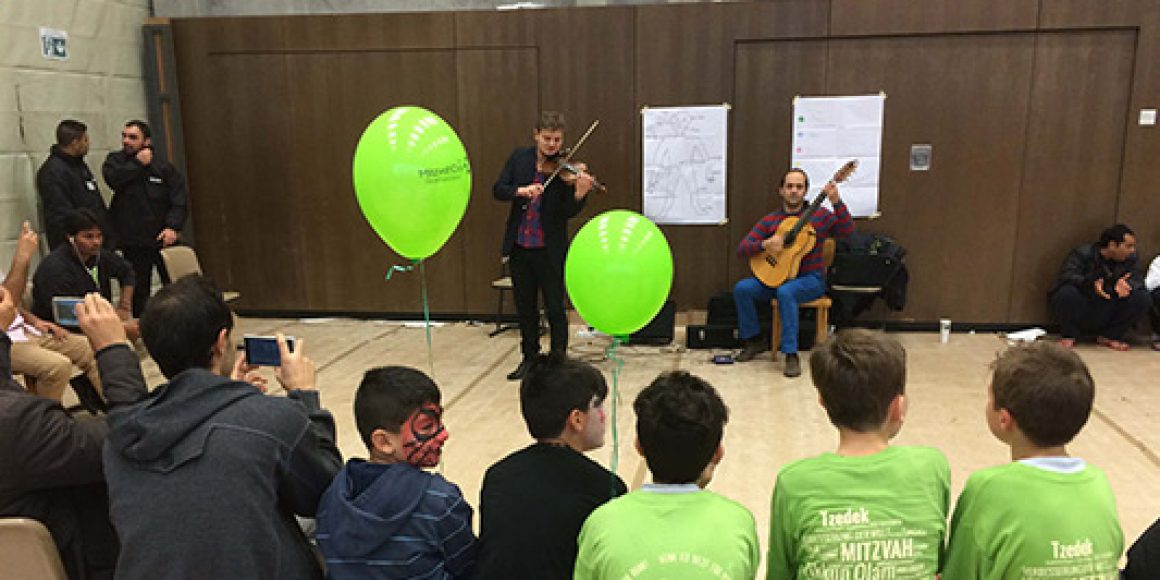

Man pflege ganz bewusst das Miteinander, sagt Alexander Wassermann, Vorsitzender der Dessauer Gemeinde. »Anfang Dezember fanden die jüdisch-muslimischen Kulturtage statt, an einem Abend hatten wir 40 Flüchtlinge zu Gast. Es gab jüdische Spezialitäten, ein Konzert mit jüdischer Musik, und dazu haben wir einiges über das Judentum erklärt und erläutert, was unsere Gemeinde tut.«

Sein Fazit fällt sehr positiv aus: »Die Flüchtlinge waren sehr interessiert und freundlich und haben sich über das schöne Erlebnis gefreut.« Er fügt lachend hinzu: »Auch das Essen wurde sehr gelobt, obwohl Gefilte Fisch ja nun wirklich nicht jedem schmeckt.«

Runder Tisch In Pinneberg werden die Flüchtlinge derzeit noch dezentral, also nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht, wie der Gemeindevorsitzende Wolfgang Seibert erklärt, daher sei es im Moment noch etwas schwieriger, auf sie zuzugehen. Bald werde sich das allerdings ändern, »und dann werden wir durch den Runden Tisch für Flüchtlinge, bei dem sich unsere Gemeinde aktiv beteiligt, gleich Kontakte dorthin haben«.

Ein positives Erlebnis habe man allerdings schon gehabt. »Wir haben schon einmal im Pinneberger Sozialcafé, wo für die Flüchtlinge gekocht wird, mitgeholfen, also eingekauft, Gemüse geschnitten, was eben so anfiel.« Ganz bewusst seien die Helfer aus der Gemeinde »als Juden erkennbar gewesen«. Das habe zu sehr interessanten Reaktionen geführt, erzählt Seibert.

Manche Flüchtlinge hätten ein ganz anderes Bild von Juden, also durchaus Vorurteile. »Sie haben zum Teil dann ganz große Augen gemacht, dass nun jüdische Leute kamen, um etwas für sie zu tun und ihnen zu helfen.« Das und die Gespräche mit den »jungen, sehr gebildeten Menschen« sei eine sehr positive Erfahrung gewesen. »Es ist immer gut, wenn man auch gleich sehen kann, dass etwas bewirkt wird, und das war an diesem Tag der Fall«, sagt der Pinneberger Gemeindevorsitzende.

Bei der Europäischen Janusz Korczak Akademie in München setzt man ebenfalls darauf, eventuelle Vorurteile durch Begegnungen abzubauen. »Wir arbeiten nicht erst an der Integration für morgen, sondern schon für heute«, sagt Präsidentin Eva Haller. Die Akademie lade immer wieder nicht nur Flüchtlinge, sondern auch generell muslimische Jugendliche ein, wie zum Beispiel kürzlich zu einer Aufführung der Kinderoper Brundibár. Es sei ganz wichtig, »keine Möglichkeit auszulassen, ins Gespräch zu kommen, auch wenn der Weg vielleicht etwas schwierig ist. Wir wollen uns später nicht vorwerfen müssen, dass wir es nicht einmal versucht haben.«

Tanz-Workshop Die Mannheimer »Agentur für jüdische Kulturvermittlung« hatte sich als Angebot für Flüchtlinge ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen, wie Mitinhaberin Esther Graf berichtet: »Wir wollten speziell etwas für Frauen machen, die einmal einen Nachmittag für sich haben sollten.«

Der angebotene Tanz-Workshop mit israelischen Volkstänzen, zu dem die Flüchtlinge auch Musik aus ihren Heimatländern mitbringen duften, habe dann auch »wunderbar funktioniert. Die Teilnehmerinnen waren total begeistert.« Es sei »richtig schön gewesen zu sehen, wie gut es den Frauen tat, sich zu lösen und zu entspannen, es wurde nicht nur getanzt, sondern viel gelacht«.

Allgemein habe sie festgestellt, dass es Juden und arabische Flüchtlinge in persönlichen Begegnungen doch recht einfach hätten. »Man ist ihrer Kultur und Sprache ja auch etwas näher als Menschen, denen das Orientalische völlig fremd ist, und sei es nur, dass man Worte wie ›Yalla‹ benutzt.«

Die älteren unter den Flüchtlingen hätten zudem in ihren Heimatländern früher noch Multikulturalität erlebt. »Ich betreue beispielsweise eine Künstlerin aus Damaskus, die an der Uni im Nebenfach Althebräisch studierte, und ich kenne einen Iraker, der sich mit dem Judentum recht gut auskennt, weil er zu Hause einmal in ein jüdisches Mädchen verliebt war.«