Die Diskussion, die möglicheweise in diesen Tagen im Wohnzimmer einer jüdischen Familie in Kiew oder Moskau geführt wird, ist von großer Tragweite. Soll man nach Deutschland auswandern, auch, um den Kindern eine bessere Zukunft bieten zu können? Lohnt es sich überhaupt, neben dem alltäglichen Berufsstress einen Deutschkurs zu belegen, nur um zwar die Einwanderungserlaubnis zu bekommen, aber am Ende in Deutschland arbeitslos zu sein?

Egal, wie sich die Familie entscheiden wird, eine Station wird ihr erspart bleiben, die für viele jüdische Zuwanderer bis vor Kurzem den Beginn des Lebens in Deutschland ausmachte: Das Auffanglager im nordrhein-westfälischen Unna-Massen existiert seit Ende Mai 2009 nicht mehr.

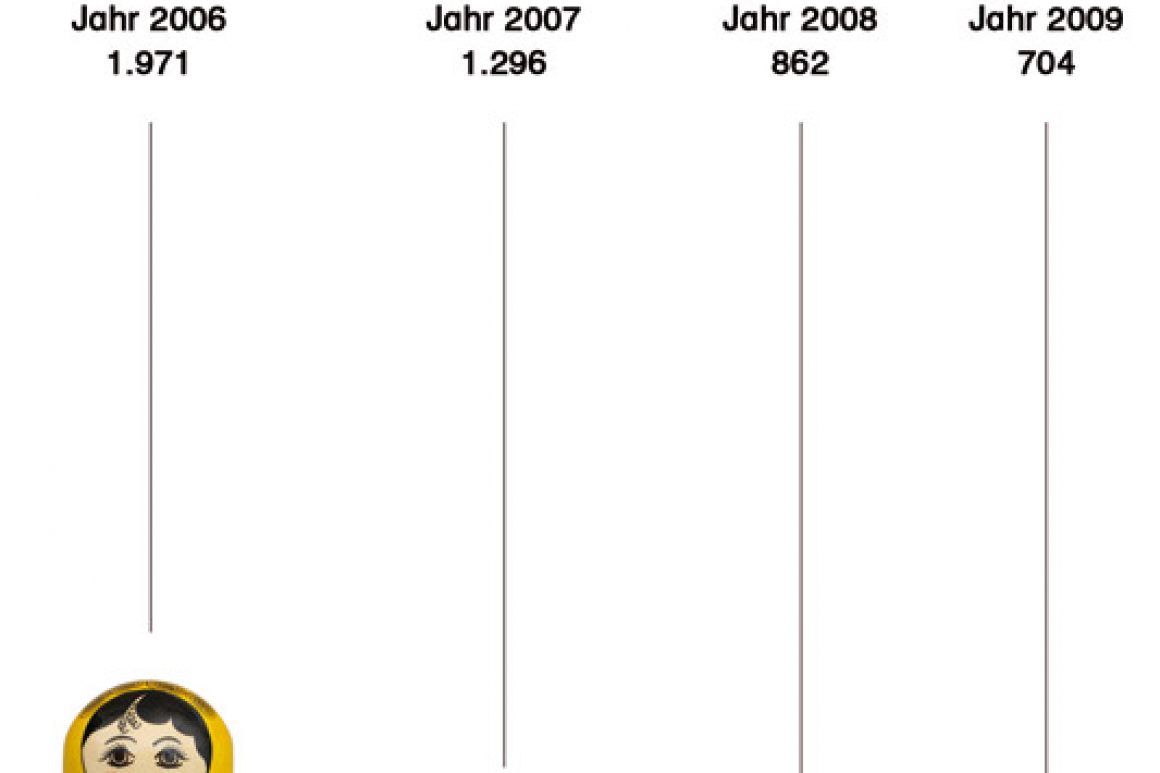

Statistik Ein Grund für die Schließung sind die rückläufigen Zahlen jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjet-

union. Kamen nach der Mitgliederstatistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWSt) über die Zu- und Abgänge der jüdischen Gemeinden und Landesverbände zwischen 1993 und 2004 pro Jahr durchschnittlich rund 7.700 Juden als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland, änderte sich dies in den Folgejahren gründlich: 2005 imigrierten noch rund 3.000 Juden, ein Jahr später waren es nur knapp 1.900, zuletzt sank die Zahl der zugewanderten Juden im Jahr 2009 auf 704.

Grund waren neue Aufnahmeregelungen, die von den Antragstellern nicht nur Grundkenntnisse der deutschen Sprache und ein »Bekenntnis zur jüdischen Religion« verlangen, sondern auch eine Sozialprognose vorsehen. Nur wer 50 von 105 möglichen Punkten erreicht, darf in die Bundesrepublik einwandern, wobei unter anderem Berufsausbildung, Abschlüsse sowie Mitgliedschaften in jüdischen Organisationen in die Bewertung einfließen.

Diese strengen Vorgaben schrecken Auswanderungswillige ab. In Dortmund kamen im vergangenen halben Jahr nur eine Familie und eine alleinstehende ältere Dame an, erzählt Marina Evel, Verwaltungsleiterin der Gemeinde. Im Unterschied zu früheren Jahren, als die Neuankömmlinge strikt verteilt und »manche Städte geschlossen wurden, und man zum Beispiel nur noch nach Dortmund ziehen durfte, wenn Verwandte dort schon lebten«, können sich die Ausreisenden mittlerweile aussuchen, wo sie leben möchten. »Will jemand nach Nordrhein-Westfalen, erhält er ein Schreiben, in dem steht, dass er sich bei der Jüdischen Kultusgemeinde Dortmund melden soll, wenn der ungefähre Ankunftstermin feststeht«, berichtet Evel aus der Praxis. »Wir arbeiten mit der zuständigen Stelle in Arnsberg zusammen.«

Dass das Auffanglager in Unna-Massen nicht mehr existierte, hatte die kürzlich eingereiste Seniorin allerdings wohl nicht gewusst. Nach Deutschland hatte sie gewollt, weil ihr Bruder in Düsseldorf wohnt. »Wir haben sie dann betreut«, erzählt Evel. »Die Dame ist schon um die 80, und eine wirklich ganz starke Frau. Sich ganz allein aufzumachen, um in ein anderes Land überzusiedeln, würden selbst Jüngere nicht ohne Weiteres schaffen.«

Für die rüstige Seniorin endete die Reise allerdings jetzt auch in Dortmund. »Sie hat entschieden, dass sie nicht mehr weiterfahren möchte, denn es gefällt ihr hier. Nun haben wir schon eine Wohnung für sie gefunden und kümmern uns weiter um sie.« So weit weg sei Düsseldorf schließlich auch nicht. »Aus Russland ist man ganz andere Entfernungen gewohnt, selbst innerhalb einer Stadt.«

Und das sei auch schon einer der positiven Aspekte der verminderten Anzahl von Zuwanderern: »Man hat mehr Zeit für die Neuankömmlinge. Natürlich hat man auch viel zu tun, mit denen, die schon länger hier sind, aber den neuen Gemeindemitgliedern kann man viel mehr helfen, man kann mit ihnen einkaufen gehen und für die wichtigsten Anschaffungen sorgen, was natürlich angesichts der Sprachschwierigkeiten in der Anfangszeit schon sehr wichtig ist.«

unterstützung »Für die nächsten 20 Jahre müssen wir uns wohl keine Sorgen machen«, sagt Evel. Aber natürlich müsse man »jetzt schon überlegen und planen, wie man das Altersproblem lösen wird.« Gleichzeitig ist sie sicher, dass »die nächste Generation der Gemeinde treu bleibt«, nicht zuletzt auch deswegen, weil man in »Jugendförderung, in Kindergärten und Schulen investiert« und zusätzlich »die vielen Kurse und Programme von ZWSt und Zentralrat sehr hilfreich sind.«

An die ersten jüdischen Zuwanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion kann sich Heinz-Joachim Aris, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Dresden, noch gut erinnern. Mehrere Familien hatten den am 9. Januar 1991 gefällten Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern, Juden aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion aus humanitären Gründen aufzunehmen, genutzt und waren nach Dresden gezogen. Sprachschwierigkeiten gab es nicht: »Wir hatten von Anbeginn eine hochqualifizierte Dolmetscherin, die 25 Jahre als Dozentin in Nowosibirsk gearbeitet hatte«, erinnert sich Aris.

Wohnraummangel In den ostdeutschen Städten hatten es neu Hinzugezogene allerdings besonders schwer. »Zu Be-

ginn der 90er-Jahre war Wohnraum noch knapp, eine Wohnung zu bekommen war wie ein Lottotreffer«, erzählt der Geschäftsführer. Nun ist die »Zuwanderung zwar noch im Gange, aber gedämpft und nicht mehr vergleichbar mit der Anfangszeit«, berichtet Aris. Damit haben sich auch die Anforderungen an die Gemeinden geändert. »Als Fazit kann man sagen, dass es in den ersten zehn, zwölf Jahren um Integration ging, und nun haben sich die Bedürfnisse geändert, bis hin zur Unterbringung in Altersheimen.«

In den sächsischen Gemeinden sind fast 50 Prozent der Mitglieder älter als 61 Jahre, »entsprechend müssen nun Strukturen geschaffen werden, dass sie in ihrem Sprachkreis entsprechende Betreuung erhalten.«

Er komme gerade von einer Beerdigung, erzählt Wolfgang Nossen, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Erfurt und fährt ein wenig gedankenverloren fort: »Voll ist es auf dem Friedhof geworden.« Man könne nicht sagen, »dass mehr sterben als kommen, aber unsere Alterszusammensetzung ist schon eindeutig. Mehr als 50 Prozent der Mitglieder sind Senioren, nur acht Prozent sind Kinder und Jugendliche.«

Illusionen Die ersten Zuwanderer »hatten sicher gedacht, dass sie in den goldenen Westen kommen.« Und sich viele Illusionen gemacht. »Ich habe 70-jährige Professoren erlebt, die fassungslos waren, dass sie keine Arbeit fanden, dabei wollten sie doch beim Wiederaufbau helfen. Ich musste ihnen sagen, dass es hier auch Leute gibt, die schon mit 50 auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gebraucht werden.«

Viele hofften, in den westlichen Bundesländern mehr Glück zu haben »6.000 kamen in Thüringen an, fast 4.000 sind in den Westen weggegangen.« Aber auch dort stehen selbst gut ausgebildete Akademiker oft vor dem Problem, dass ihre Ausbildung nicht anerkannt wird – Mathematiklehrerinnen, die sich mit Putzjobs durchschlagen müssen oder Ärzte, die von Hartz IV leben, sind keine Seltenheit. »Die Aussicht, hierherzukommen, um dann arbeitslos zu werden, ist natürlich nicht verlockend.«

Nossen nennt aber noch einen anderen Grund, warum die Zahl der Zuwanderer rückläufig ist. »Die Leute haben teilweise schon vor Jahren ihre Anträge gestellt, aber sie wurden erst einmal nicht mehr bearbeitet, bis im Jahr 2005 das neue Zuwanderungsgesetz beschlossen wurde. Es dauerte allerdings bis 2007, bis die Durchführungsbestimmungen feststanden.«

Bis zu fünf, sechs Jahren hätten manche auf ihren gepackten Koffern gesessen – und sich in der Zwischenzeit dann oft auch wieder umentschieden. »Das Thüringer Innenministerium hatte im vergangenen Jahr 750 Genehmigungen erteilt, und ich machte mir schon Sorgen, wie wir die Leute unterbringen und betreuen. Mit 500 hatte ich schon gerechnet. Im Endeffekt wa-

ren es dann nur etwas über 100.«

Mehr Jugend Nossen wünscht sich nun nicht nur, dass wieder mehr und vor allem junge Juden kommen, sondern auch, dass »die Jugend eine Chance bekommt. Erfurt sei schön, haben unsere Jugendlichen einmal in einem Interview gesagt, aber nur schön für Kinder und Senioren. Zwischendurch müsse man weggehen, um Ausbildung und Arbeit zu finden – dieses Zwischendurch beträgt allerdings 50 Jahre.« Wenn sich die wirtschaftliche Lage nicht verbessere, könne sich auch die Lage der Gemeinde nicht verbessern, sagt Nossen.

Nein, er sei nicht resigniert, er sei realistisch, sagt der 79-Jährige. Und gibt ein Beispiel dafür, wie schwer es für Zuwanderer oft ist, ihr neu entdecktes Judentum auch wirklich zu leben: »Selbst wenn die Infrastruktur vorhanden wäre, ist es nicht möglich, koscher zu leben, denn bei Hartz IV ist koscheres Essen nicht vorgesehen.«