Barmizwa feiert man nur einmal in seinem Leben, heiraten hingegen kann man mehrmals – und man kann mehrfach diese feine kleine Ausstellung besuchen», sagt Rabbiner Andreas Nachama bei seiner Einführung der Ausstellung Unter dem Trauhimmel. Heiraten im Jüdischen Berlin, die am Sonntag im Centrum Judaicum eröffnet wurde. Es gibt viele Geschichten, Dokumente, Exponate und Schicksale zu entdecken, darunter auch Eheurkunden (Ketubot) und Scheidebriefe (Gittim).

Ausgangslage dieses Projekts war der Hochzeitsbaldachin der Neuen Synagoge in der Prinzregentenstraße in Wilmersdorf, die 1930 eingeweiht und am 9. November 1938 zerstört wurde. Fast drei Jahrzehnte später fand man den Baldachin, als die Reste der Ruine abgetragen wurden. Grund genug für Kuratorin Chana Schütz und ihr Team, eine Ausstellung rund um den «schönsten Tag im Leben» auf die Beine zu stellen. «Der kostbare Trauhimmel ist das Sinnbild für die fast vollständige Zerstörung jüdischen Lebens durch die Nazis und gleichermaßen für das Überleben der jüdischen Gemeinschaft und deren ununterbrochene Präsenz in der Mitte Berlins», sagt Schütz.

JUBILÄUM Anlass ist das 350-jährige Jubiläum der Gründung der Jüdischen Gemeinde 1671 in Berlin sowie die Gründung der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum im Jahr 1995 als Archiv und Forschungseinrichtung zu jüdischem Leben in Berlin. Seitdem sind die Gemeinde und die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum als Forschungsort mit Ausstellungen und einem Archiv unter dem Dach der ehemaligen Synagoge in der Oranienburger Straße vereint und bewahren das Erbe und die Erinnerung an die Berliner Juden und ihre Gemeinde, die mit der Zuwanderung einiger aus Wien vertriebener Familien gegründet wurde, erläutert Chana Schütz.

Ein Hingucker ist das Porzellan – mit Abbildungen der Neuen Synagoge und des Doms.

Schon der historische Repräsentantensaal, wo die Dokumentation einen würdigen Raum findet, ist immer einen Besuch wert. Hier diskutierten die Gemeindepolitiker und entschieden sich in den 1920er-Jahren für den Bau der Synagoge in der Prinzregentenstraße, die auch über einen Trausaal verfügte. Im Zentrum des runden Saals steht nun der goldbestickte Baldachin. In hellblauem Samt leuchtet die Unterseite, in der Mitte ist ein Davidstern aufgestickt. Ihn umrahmen Girlanden aus Myrtenzweigen und Blüten und zwei ineinander verschlungene Ringe, dekoriert im Art-déco-Stil – in dem die gesamte Inneneinrichtung der Synagoge gehalten war. In kreisförmiger Anordnung sind alle weiteren Informationen ausgestellt.

Da gibt es Hintergrundwissen zur «Gesellschaft zur Ausstattung zur Braut» («Hachnassat Kallah»), die 1720, knapp 50 Jahre nach der Entstehung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, gegründet wurde und die 1838 erstmals einen Traubaldachin anschaffte. «In diesem Verein waren nur Männer, sie haben aber dafür gesorgt, dass eine junge Frau heiraten konnte, auch wenn sie nicht das Geld für die notwendige Mitgift hatte», berichtet Chana Schütz.

FESTESSEN Der Gesellschaft gehörten auch der Maler Max Liebermann und der Komponist Louis Lewandowski an. Bilder des Künstlers illustrieren das Hintergrundgeschehen der Hochzeit, etwa, wenn er sich mit einem Huhn malt, denn die Geflügelsuppe gehörte zum Festessen – zu sehen auch auf der Einladungskarte zur Hochzeit von Elise Tietz, der Tochter des Warenhausbesitzers Oskar Tietz, mit Hugo Zwillenberg.

Das Paar heiratete in der Neuen Synagoge und feierte im Hotel Adlon weiter. Ein Hingucker ist natürlich auch deren goldgerändertes Porzellanservice aus der Königlich-Preußischen Manufaktur in der Vitrine daneben – mit Berliner Bauten wie der Neuen Synagoge und dem Berliner Dom als Dekor. Die Familie konnte 1939 in die Niederlande emigrieren und überlebte die Schoa.

Rabbiner Heinz Meyer und seine Frau Ingeborg standen 1939 unter der Chuppa in der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße – wahrscheinlich eine der letzten Trauungen in dem Gotteshaus. Sie wurden 1943 ins Konzentrationslager Theresienstadt und von dort weiter nach Auschwitz deportiert. Beide starben.

SCHOA Ein anderes Hochzeitsbild aus dem Jahre 1942 zeigt das junge Paar Hilde und Helmut Gerson mit Trauzeugen draußen – ohne Baldachin. Wenn nicht alle Anwesenden gelbe Sterne auf ihren Mänteln tragen würden, könnte es ein unbeschwertes Bild sein. Aber sie hatten sich zu einer Hochzeit entschlossen, als Juden kaum noch auf die Straße gehen konnten. Das Paar hatte kein Glück, denn ihre Zwillinge starben bald nach der Geburt, und auch Hilde wurde nur 26 Jahre alt.

Der traditionelle Trauring von Deborah Simon wurde in letzter Minute fertig.

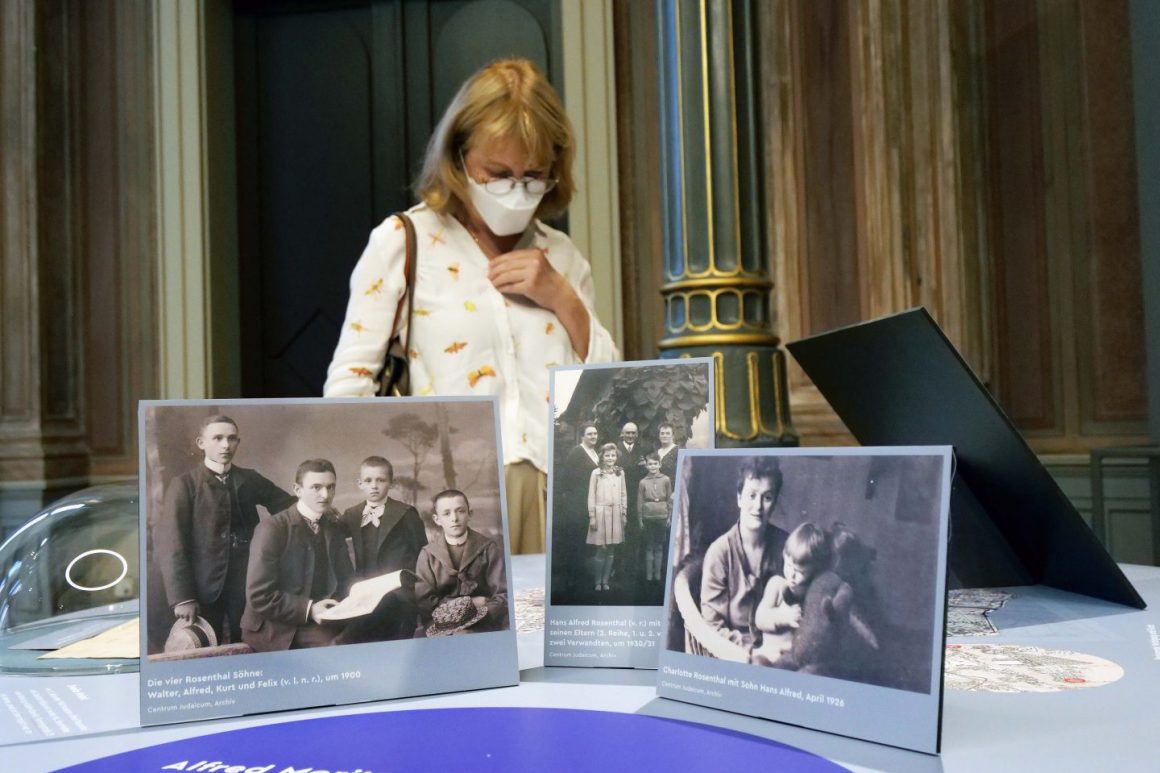

Eine außergewöhnliche Biografie weist das Paar Charlotte und Alfred Rosenthal auf. Charlotte entstammte einer christlichen Familie und konvertierte zum Judentum. Alfred konnte 1939 nach Shanghai emigrieren, aber für den gemeinsamen Sohn sah es schlecht aus, er wurde verhaftet und musste Zwangsarbeit leisten. Charlotte ließ sich scheiden – um ihn zu schützen, vermutet Chana Schütz. Dennoch schrieb sich das Paar liebevolle Briefe. Als Alfred acht Jahre später, 1948, nach Berlin zurückkehrte, heirateten sie zum zweiten Mal.

Ein Jahr zuvor gaben sich Ruth und Heinz Galinski, der frühere Gemeindevorsitzende und Vorsitzende des Zentralrats, das Jawort. Auch deren Hochzeitsbild wird gezeigt.

JUWELIER Aber auch in den folgenden Jahren wurde geheiratet. Ein Highlight dürfte der Trauring von Deborah und Hermann Simon, Gründungsdirektor des Centrum Judaicum, sein. Sie wurden von Rabbiner Isaac Neumann und Kantor Estrongo Nachama getraut, der dank seines griechischen Passes zwischen West- und Ost-Berlin pendeln konnte.

Deborah hatte die Idee, sich einen traditionellen jüdischen Trauring anfertigen zu lassen. Der Juwelier in der Nachbarschaft nahm sich des Auftrags an und arbeitete nach Fotos. Seine Schwachstelle war jedoch die Einhaltung des Termins. Wenige Stunden vor der Trauung war der Ring immerhin für die Zeremonie tauglich. «Erst Jahre später erfolgte durch einen anderen Juwelier eine abschließende Politur», erinnert sich Hermann Simon.

Schließlich zeigt das Foto der Hochzeit eines Paares aus dem Jahr 2008, dass die Feier unter dem Trauhimmel nach altem Ritus bis heute gelebt wird. «Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden – es lohnt sich», sagt Anja Siegemund, Direktorin der Stiftung Neue Synagoge, in ihrer Ansprache.