Agrate zupft an dem etwas widerspenstigen schmalen Jeanslabel – immer wieder rollt es sich ein. Doch die 16-jährige Schülerin muss wissen, was die weiß gestickten Buchstaben heißen, und wagt geduldig noch einen Anlauf. Dieses Mal lässt sich das winzige rote Stück Stoff ausrollen. »Levi’s«, liest sie halblaut vor und blickt in die Runde. »Die Levi’s?«

Gemeinsam mit ihren beiden Mitschülerinnen Yesim und Özeg schaut Agrate auf die hellblaue Hose, die zusammengefaltet auf einer rosa, etwa 50x50 cm großen Spanplatte aufgeklebt ist. »Nehmen wir die mit?«, fragt Özeg. Die drei Mädchen werfen sich einen kurzen aber entschlossenen Blick zu, dann klemmt sich das Ausstellungsstück unter den Arm, und die drei Teenager flitzen durch die Aula zum nächsten Stand.

Denn Özeg, Yesim und Agrate nehmen am Workshop »on.tour – Das Jüdische Museum Berlin macht Schule« teil. Am Freitagvormittag hat der rote Bus, der das mobile Wahrzeichen des Projektes ist und bis November durch ganz Deutschland fahren wird, an der Neuköllner Albrecht-Dürer-Oberschule Halt gemacht. Die rollende Ausstellung, in der sich thematisch fast das ganze Jüdische Museum befindet, ist aufgeteilt in vier Inseln, die – blau, rosa, gelb und grün eingefärbt – Wissen über das Judentum zum Anfassen, Anhören und Schmecken vermitteln.

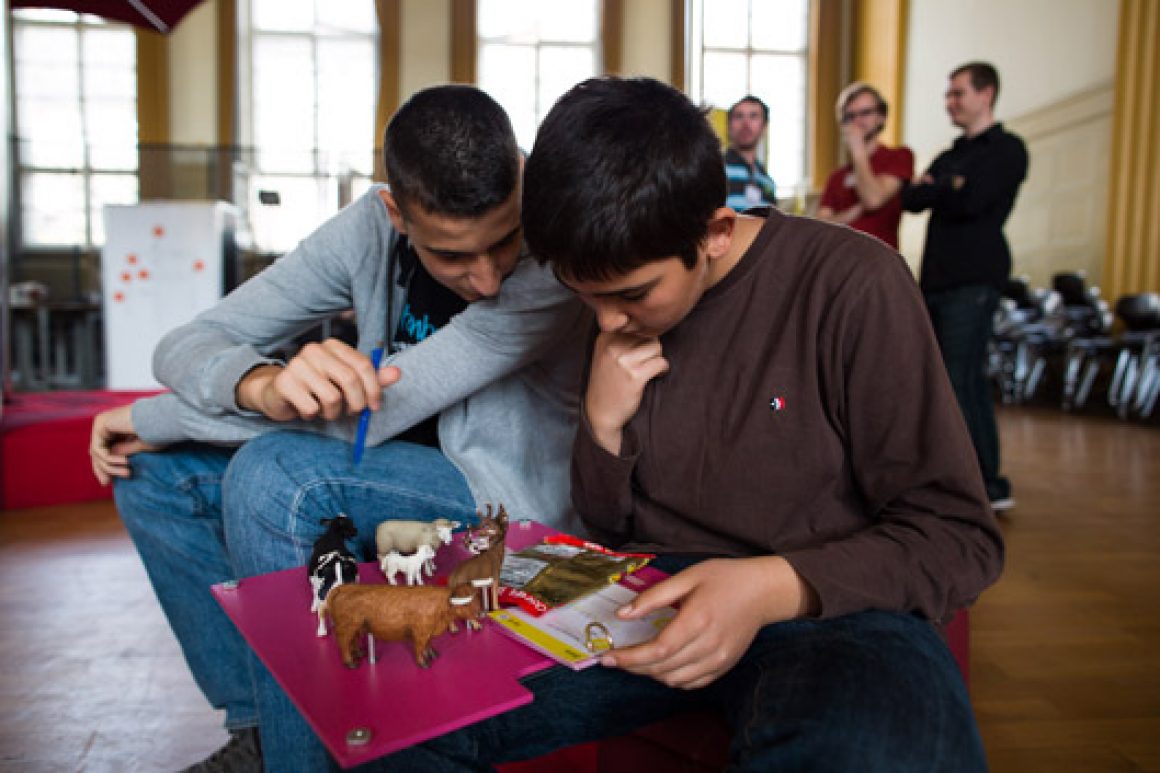

Die etwa 30 Schüler der 9. Klasse lernen, was koschere Gummibärchen sind, lesen, wer Albert Einstein war, fühlen, wie viel ein Torafinger wiegt und was das überhaupt ist. Eingeteilt in Teams sausen die Jugendlichen mit einem kurzen Fragenkatalog durch den großen Raum, beantworten Fragen und schreiben das Lösungswort wie bei einem Kreuzworträtsel in Felder.

Neukölln Die Gruppe um die drei Schülerinnen trägt den wenig klangvollen Namen »Diskriminierung«. Ein Wort, mit dem auch schon in jungen Jahren viele etwas anzufangen wissen. Teils aus eigener Erfahrung, teils vom Hörensagen. In Neukölln, einem sogenannten Problembezirk mit einem Migrationsanteil von 40 Prozent, versucht die Albrecht-Dürer-Oberschule, mit einem ebenfalls hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund, Zeichen gegen Ausgrenzung und Rassismus zu setzen.

Özeg, Yesim und Agrate sind fast repräsentativ für die Schülerschaft. Denn die Alevitin, die Muslima und die Hinduistin haben multikulturelle Wurzeln und mit Judentum wenig am Hut. Die selbstbewussten Teenager sehen ihre Herkunft als Gewinn. »Deutschland ist meine Heimat, ich spreche Deutsch, aber ich weiß, dass auch Indien mein Zuhause ist«, sagt Agrate, die sich gesellschaftlich engagiert und in ihrer Freizeit Violine spielt. Und auch ihre beiden Freundinnen Özeg und Yesim nehmen die kulturellen Wurzeln als Bereicherung.

Sie entdecken, dass die Religionen untereinander viel verbindet: »Ich habe nicht gewusst, dass Juden bestimmte Speisevorschriften haben, dass sich die Männer beim Beten auch etwas an die Stirn legen«, sagt Yesim. Nach dem Besuch im Jüdischen Museum habe sie davon ihren Eltern berichtet. Und auch für Özeg gab es während des Besuchs in der Dauerausstellung viel Neues zu lernen.

Konzept Um den Schülern aber nicht nur einen ganz durchschnittlichen Museumsbesuch zu bieten, hat sich das Jüdische Museum seit Jahren einem speziellen pädagogischen Konzept verschrieben. In die Schulen zu gehen und vor Ort im Gespräch einander zu begegnen. »Die Schüler sollen entdecken, dass sie, auch wenn sie unterschiedliche Religionen haben, ganz normale Dinge verbinden, die Teenager beschäftigen«, sagt Michaela Conen, Projektkoordi- natorin im Museum.

Um das 2007 entstandene rollende Projekt »on.tour« auch weiterhin interessant und zeitgemäß zu halten, hat sich das Haus mit der Hochschule für Technik und Wissenschaft (HTW) zusammengetan. Gemeinsam haben sie, wie schon beim ersten Durchlauf vor fünf Jahren die Themeninseln, die vom Designer Stefan Schöbinger gestaltet wurden, technisch betreut. »Wissen und Technik so zusammenzuführen, dass es auch nachhaltig noch in Erinnerung bleibt, ist nicht einfach«, betont Regina Franken-Wendelstorf, Projektkoordinatorin an der HTW.

Auch Cilly Kugelmann, Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin, sieht darin beinahe die größte Herausforderung. Ihr oberstes Ziel ist es, dass »die Schüler durch die Ausstellung neugierig werden und auf spielerische Art und Weise mehr über das Judentum erfahren«. Bei dem erneuerten »on.tour« sollte dies das geringere Problem sein, denn die Jugendlichen können sich im Workshop »Meine Seite(n)« sechs Porträts von jüdischen jungen Leuten auf dem iPad ansehen. Auf dem Tablet, das allein schon ein Glänzen in fast jedes Teenager-Auge bringt, stellen sich unter anderem Helen, David und Benjamin vor. Sie beschreiben mit interaktiven Fotoalben, Filmen oder ganz klassischen Tagebucheinträgen, wer sie sind und wie sie als junge Juden leben.

Einstein Noch sind die drei Mädchen aus der 9. Klasse nicht beim iPad angekommen. Sie stehen etwas ratlos vor der gelben Themeninsel. »Was hat Julius Fromm erfunden?«, fragt Özeg. Und was unterscheidet seine Produkte von denen, die es davor gab? Die Mädchen nehmen die durchsichtige Plastiktasche und halten den kleinen Chip über den Scanner. Ein Museumsreferent hilft den drei etwas ratlos Aussehenden. Gemeinsam schauen sie sich den kurzen Film an. Und schnell wird klar: Julius Fromms Erfindung ist das nahtlose Kondom. Aha. Agrate, Özeg und Yesim gehen grinsend weiter.

Das Leben von Albert Einstein und die Geschichte von Levi Strauss scheint ihnen da schon eher etwas zu sagen. Und endlich können sie sich mit den anderen Schülern auf die flauschigen rosa Sitzinseln, die mitten in der Aula stehen, fallen lassen. Denn nun muss jede Gruppe ihr Lösungswort in das große Kreuzworträtsel eintragen und hinterher begründen, warum sie sich für den Gegenstand, der auf dem Schoß liegt, lässig unterm Arm klemmt oder ans Kissen gelehnt ist, entschieden hat.

»Levi Strauss wurde 1929 in Buttenheim geboren und ...«, beginnt Agrate zu erzählen. Ihre Mitschüler hören ihr aufmerksam zu, und als sie erfahren, dass Strauss, der die Jeans erfunden hat, jüdisch war, staunen sie nicht schlecht. Dass er Deutschland verlassen musste, weil die Familie ihrer Religion wegen diskriminiert wurde, können sich die Jugendlichen nur schwer vorstellen. Allerdings wissen sie jetzt, dass sich hinter dem kleinen rot-weißen Label eine Geschichte verbirgt, die von mehr erzählt als von Cowboys in Stonewashed-Jeans.

Weitere Infos zum Projekt auf der Homepage des Jüdischen Museums Berlin

www.jmberlin.de