Das jüdische religiöse Leben ist alles andere als langweilig. Ob mehrstündiger Pessach-Seder, langes Fasten am Jom Kippur, Tanzen bis zum Umfallen an Simchat Tora oder ausufernde Freude an Purim – es gibt das ganze Jahr hindurch viel zu erleben.

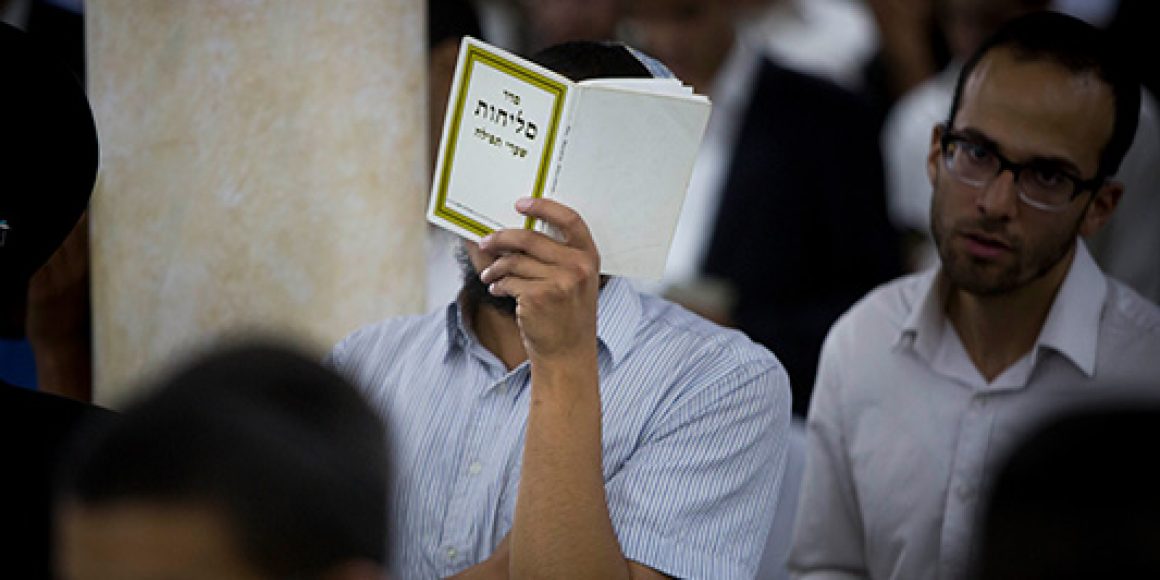

Auch die Slichot-Gebete (Bitten um Vergebung), die im Elul und im Tischri gelesen werden, sind einzigartig und sicherlich einer der Höhepunkte des Jahres. Der wichtigste halachische Gesetzeskodex Schulchan Aruch beginnt die Gesetze von Rosch Haschana gleich damit: »Es gibt den Brauch, von Anfang des Monats Elul bis Jom Kippur sehr früh aufzustehen, um die Slichot-Gebete zu sagen.«

Bitten Dabei ist mit »sehr früh« die Zeit nach Mitternacht beziehungsweise vor Tagesanbruch gemeint. Unsere Weisen erklären, dass diese Zeit »Et Ratzon« (»Zeit des Wohlwollens« G’ttes) ist. Deshalb ist es eine passende Zeit, G’tt um Vergebung zu bitten, denn es bestehen gute Chancen, dass diese Bitten erhört werden. Auch die Zeit von Elul bis Jom Kippur ist sehr passend dafür: Nach der Sünde mit dem Goldenen Kalb in der Wüste war Mosche Rabbenu drei Mal für jeweils 40 Tage auf den Berg zu G’tt gestiegen. Der dritte Aufenthalt bei G’tt dauerte genau vom 1. Elul bis Jom Kippur und endete mit der vollständigen Vergebung für das jüdische Volk.

Außerdem finden unsere Weisen den Hinweis auf diese spezielle Zeit im Tanach. Im Hohelied Salomos (6,3) steht »Ani le Dodi ve Dodi li« – »Ich bin meines Geliebten, und mein Geliebter ist mein.«. Dieser Vers weist laut unseren Weisen auf eine enge Beziehung zwischen G’tt und unserem Volk in dieser Zeit hin.

Alle diese vier Wörter enden mit dem Buchstaben »Jud«, der einen Zahlenwert von zehn hat. Vier mal zehn ergibt 40 – die Anzahl von Tagen zwischen dem ersten Elul und Jom Kippur (dem 10. Tischri). Jedoch werden Slichot so lange nur von den Sefardim (orientalischen Juden) gesagt. Denn die europäischen Juden (Aschkenasim) folgen dem Rema (Rabbi Mosche ben Israel Isserles, 1525–1572, Krakau), der in seinem Kommentar zum Schulchan Aruch schreibt, dass ihr Brauch anders ist: Die Aschkenasim sagen diese Gebete nämlich erst vom Anfang der Woche an, auf die Rosch Haschana fällt. Und wenn es in der Woche weniger als vier Tage bis zum Fest gibt, dann wird schon eine Woche davor mit Slichot begonnen.

sonntag Auch diese vier Tage sind nicht zufällig, und es gibt interessante Erklärungen dafür. Da die Aschkenasim ihre Slichot immer am Jom Rischon, am Sonntag, beginnen, kam ein weiterer interessanter Brauch zustande: Die ersten Slichot werden in unserer Zeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach halachischer Mitternacht gelesen, also kurz vor ein Uhr nachts.

Der Grund dafür ist, dass in einem Pismon (Refrainstück) die Wörter »beMotzaej Menucha« (nach dem Ausgang der Erholung) erwähnt werden. Das weist auf die Zeit nach Schabbat hin, deshalb wird mit den Bitten erst dann angefangen, wenn der Schabbat und die Nachschabbat-Zeit zu Ende sind. So spät wird kein Gebet während des Jahres gesagt. Slichot an den anderen Tagen werden frühmorgens gleich vor dem Morgengebet, dem Schacharit, gesprochen.

Auch die Struktur der Slichot ist interessant. Jedes Slichot-Gebet beginnt mit Psalm 145: »Aschrej ...«. Danach folgen ein halbes Kaddisch und anschließend Verse aus dem Tanach sowie verschiedene Pijutim und Pismonim, die sich von Tag zu Tag unterscheiden. Diese Pijutim sind sehr schön und poetisch geschrieben, was davon zeugt, dass unsere Weisen die Kunst des Wortes beherrschten.

barmherzigkeit Das Herzstück aller Slichot bilden die 13 g’ttlichen Attribute der Barmherzigkeit (Middot HaRachamim), die G’tt selbst Mosche Rabbenu offenbart hat (2. Buch Mose 34, 6–7): »Und als der Herr vor seinem Angesicht vorüberging, rief er: Der Herr, der Herr, der starke G’tt, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue; welcher Tausenden Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt ...«

Wenn ein Mensch nicht zur Synagoge gehen kann, kann er auch zu Hause alleine Slichot sagen. Jedoch soll er die 13 g’ttlichen Attribute und alle Abschnitte auf Aramäisch auslassen. Die Tora weist uns direkt darauf hin, dass von dem Menschen selbst vieles abhängt (4. Buch Mose 14,20): »Da sprach der Herr: Ich habe vergeben, wie du gesagt hast.« Wenn wir diese gute Gelegenheit ergreifen und aufrichtig schöne Slichot-Gebete sagen, macht G’tt für uns die Tore der Barmherzigkeit auf und schreibt uns in das Buch des Lebens ein.

Der Autor ist Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Dessau.