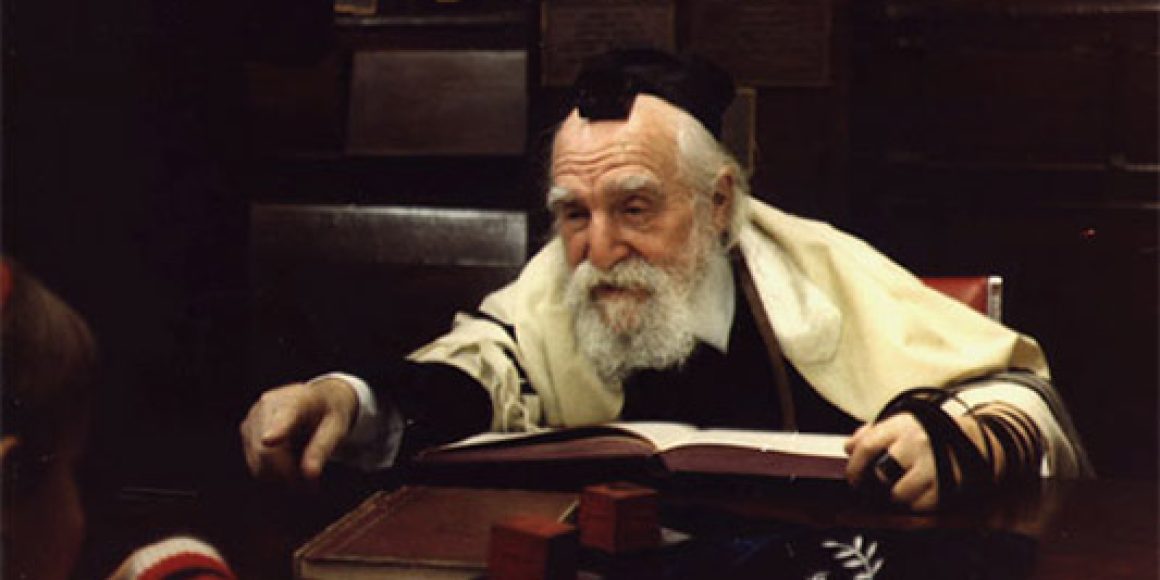

Einer der maßgebendsten Rabbiner unserer Generation war zweifelsohne Rabbiner Mosche Feinstein. Er wurde 1895 in Weißrussland geboren. Seine erste rabbinische Stelle trat er 1921 an, als er Rabbiner der Stadt Ljuban wurde. Diese behielt er bis 1937, als er wegen des wachsenden Antisemitismus gezwungen war, seine Heimat in Richtung USA zu verlassen. Er siedelte nach New York über, wo er bis zu seinem Tod 1986 als Leiter der Jeschiwa Tiferet Israel amtierte.

Außerdem war er Vorsitzender der Union of Orthodox Rabbis der USA und Kanada und stand der Moetzes Gedolei HaTorah der Agudath Israel of America seit den 60er-Jahren bis zu seinem Tod vor. Darüber hinaus war er einer der führenden Köpfe in Israels Chinuch Atzmai (Ausbildungsorganisation für Kinder orthodoxer Eltern).

Zu seinen berühmtesten Werken zählen Igros Mosche (acht Bände halachische Responsen), Dibros Mosche (elf Bände Talmudkommentare) und Drasch Mosche. Einige von Feinsteins frühen Ausarbeitungen, darunter ein Kommentar zum Talmud Jeruschalmi, wurden von den Sowjets vernichtet.

Spektrum Das Spektrum der von Rabbiner Feinstein in Igros Mosche behandelten Themen umfasst alle Lebensbereiche. Viele moderne Fragen wie künstliche Befruchtung, Abtreibung, Sterilisierung, Organspende, Armeedienst, Adoption, Autopsie, Verhütung, aber auch alltägliche Fragen zu Segenssprüchen, Ritualbad, Gesetze für Schabbat und Feiertage, Kindererziehung, Übertritts-, Heirats- und Scheidungsfragen werden in diesem Werk erörtert.

Feinsteins Kenntnisse sowohl des halachischen Sachverhaltes als auch der medizinischen, gesetzlichen und allgemeinen weltlichen Umstände lassen sich kaum in Worte fassen. Viele glauben, dass Rabbiner Feinstein meistens eine »milde« Haltung vertrat, wie in Fragen der künstlichen Befruchtung oder der Verhütung. Wobei man diese Einschätzung nicht verallgemeinern sollte, denn in vielen Fällen war er strenger als alle anderen, was sich sehr gut in seiner Meinung zur Abtreibung widerspiegelt.

»Chalav stam« Viele Juden berufen sich auf Rabbiner Feinstein, indem sie gewöhnliche Milch (»Chalav stam«) sowie Milchprodukte (außer Hartkäse) kaufen, die ohne spezielle Koscheraufsicht hergestellt wurden. Denn Rabbiner Feinstein war der Ansicht, dass die strengen Gesundheits- und Gesetzesauflagen vieler Länder garantieren, dass die Milch koscherer Tiere nicht mit der Milch nichtkoscherer Tiere vermischt wird. Dieser Umstand kann nach seiner Interpretation die Notwendigkeit einer rabbinischen Inspektion aufheben.

Stark abgrenzend äußerte sich Rabbiner Feinstein gegenüber anderen Strömungen im Judentum. So schrieb er zum Beispiel, dass es verboten sei, einen Reformrabbiner zur Tora aufzurufen oder auf seinen Segensspruch »Amen« zu antworten.

Gegenüber nichtreligiösen Juden aber war er deutlich milder. Seine Begründung dafür war, dass ein nicht praktizierender Jude in der Regel die Gebote entweder aus Unwissenheit oder seiner Triebe wegen nicht einhält. Aber ein solcher Jude versuche nicht, die Tora zu verfälschen.

Geduld Doch was Rabbiner Feinstein am meisten auszeichnete, waren nicht sein unbeschreibliches Wissen und sein Genie, sondern seine unendliche Liebe zu den Mitmenschen. So erzählt man, dass eine ältere Witwe sehr oft bei ihm zu Hause anrief, um ihm einfachste halachische Fragen zu stellen, die jeder Laie beantworten konnte – doch er nahm sich immer sehr viel Zeit für die Frau, um ihr alles zwei- oder dreifach zu erklären.

Als ihm jemand anbot, ihn davon zu erlösen und die »Last« von ihm zu nehmen, sagte der Rabbiner, für ihn seien diese Gespräche doch gar keine Last. Wenn ihm jemand eine halachische Frage stelle, fühle er sich verpflichtet, diese auch zu beantworten.

SChmerz Eine weitere Geschichte, die Feinsteins Liebe zu den Mitmenschen verdeutlicht, ist folgende: Eines Tages begleitete eine Gruppe junger Jeschiwastudenten den Rabbiner zu seinem Auto. Einer von ihnen verschloss die Beifahrertür hinter Moshe Feinstein. Als das Auto um die Ecke gefahren war, bat der Rabbiner den Autofahrer, kurz anzuhalten. Erst danach öffnete Rabbiner Feinstein die Tür und zog seine Hand, die darin eingeklemmt worden war, heraus.

Der Fahrer fragte: »Wieso haben Sie so lange gewartet und nicht sofort geschrien?« Darauf antwortete Feinstein: Wenn er das getan hätte, dann hätte er den jungen Jeschiwastudenten, der unaufmerksam die Autotür geschlossen hatte, öffentlich beschämt und dadurch womöglich sein Selbstvertrauen gebrochen. So bleibe er für immer derjenige, der die Ehre hatte, einen der größten Rabbiner seiner Generation zu begleiten.

Hätte der Rabbiner jedoch vor Schmerz aufgeschrien, wäre der Junge als derjenige, der die Hand von Rabbiner Feinstein eingeklemmt hat, abgestempelt gewesen. So war Rabbiner Feinstein bereit, große Schmerzen zu ertragen, nur um einen jungen Mann nicht öffentlich zu beschämen.

Der Autor ist Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Osnabrück.