In der Heiligen Schrift (Kohelet 7,1) heißt es: »Ein guter Name (Schem Tow) ist besser als gutes Öl (Schemen Tow).« In den Sprüchen der Väter (4,13) wird dieser Vers wie folgt kommentiert: »Drei Kronen gibt es – die Krone des Priestertums, die Krone der Tora, die Krone des Königtums – doch die Krone des guten Namens steht über ihnen.«

Der Vers enthält ein Wortspiel: »Schem« (Name) und »Schemen« (Öl) klingen ähnlich. In der Antike war Öl besonders wertvoll und wurde unter anderem zur Salbung von Königen verwendet. Der Mensch soll jedoch daran erinnert werden, dass der wahre Reichtum darin besteht, einen guten Ruf zu haben – als eine Person, auf die man sich verlassen kann, von der man Unterstützung, Ehrlichkeit und Respekt erwarten darf. Laut den Sprüchen der Väter ist ein solcher guter Name sogar erstrebenswerter als die Ehre, die Priestern, Königen und Gelehrten zuteilwird.

Kombinationen von Buchstaben, die heilige Namen ergeben

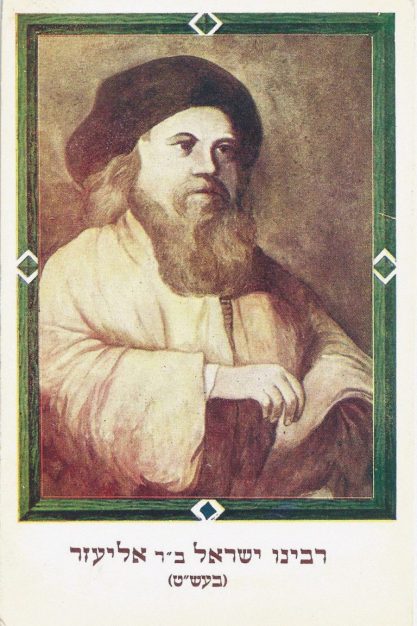

Ein »Schem«, also ein Name, kann aber auch eine alternative Bedeutung haben. In der Kabbala versteht man unter »Namen« vor allem Kombinationen von Buchstaben, die heilige Namen ergeben und mit deren Hilfe Wunderheilungen vollbracht werden sollen. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert gab es in Osteuropa viele sogenannte »Baalei Schem« – auf Deutsch: Meister der Namen. Diese Wunderrabbis galten als fähig, Krankheiten und böse Geister durch ihr Wissen über die heiligen Namen Gʼttes zu vertreiben. Doch nur ein Einziger wurde als »Baal Schem Tow« – »Meister des guten Namens« – bezeichnet, in direktem Bezug auf den eingangs erwähnten Vers: Rabbi Israel ben Eliezer.

Rabbi Israel wurde um das Jahr 1700 in der heutigen Ukraine geboren. Über seine Abstammung weiß man nur wenig, und viele der Erzählungen über sein Leben stammen aus Legenden. Eigene Schriften hat er nicht hinterlassen. Dennoch gilt er bis heute als einer der bedeutendsten Juden der letzten Jahrhunderte – als der Einzige, der den Titel »Meister des guten Namens« trägt. Diese Ehre wurde ihm zuteil, weil er eine völlig neue Sicht auf die Tora und das Judentum eröffnete. Auf Grundlage seiner Lehren entwickelten seine Schüler den Chassidismus.

In Osteuropa gab es viele »Wunderrabbis«, doch einer von ihnen war besonders.

Die Tora lehrt, dass Gʼtt eins ist und »es niemanden außer Ihm gibt« (5. Buch Mose 4,35). Die Kabbala erklärt, wie sich diese Einheit in einer scheinbar fragmentierten Welt offenbart. Sie beschreibt eine Kette von Emanationen: Gʼttliche Energie durchfließt Stufen spiritueller Welten, die das unendliche Licht so filtern, dass es unsere materielle Welt erreichen kann, ohne sie zu überfordern. Diese »Filter« verbergen die gʼttliche Gegenwart nicht wirklich – sie ermöglichen vielmehr unsere freie Wahl und die Illusion der Getrenntheit. Der Chassidismus betont jedoch: Diese Trennung ist nicht real. Alles ist von gʼttlicher Gegenwart durchdrungen. Gʼtt ist in allem, und alles ist in Gʼtt. Daher beschränkt sich der Gʼttesdienst nicht auf Gebet und Studium. Auch in Tanz, Gesang, Essen, Gemeinschaft und Natur kann man Gʼtt begegnen.

»Meister des guten Namens«

Vielleicht wird Rabbi Israel ben Eliezer gerade deshalb als einziger »Meister des guten Namens« und nicht einfach als einer von vielen »Meistern der Namen« bezeichnet. Denn er suchte die Nähe zu Gʼtt vor allem in der Einfachheit und der Liebe zum Mitmenschen – auch wenn er die kabbalistischen Systeme bestens kannte. Gewissermaßen stehen die vielen »Baalei Schem« für die spirituelle Praxis der Kabbala, in der die Trennung von Gʼtt durch geheimes Wissen und mystische Rituale überwunden wird. Der Baal Schem Tow hingegen erkannte, dass die Trennung selbst nur eine Illusion ist – und dass man sich mit Gʼtt verbinden kann, indem man sich im Alltag einen guten Namen erwirbt, also durch Güte, Mitgefühl und Aufrichtigkeit lebt.

Die chassidischen »Mayses« – liebevoll erzählte Anekdoten über den Baal Schem Tow und seine Schüler, die Rebben – geben Aufschluss darüber, was die Seele des Chassidismus ausmacht.

In einer Geschichte sieht ein Rebbe, wie ein einfacher Jude auf seinem Sterbebett unruhig und voller Angst ist. Der Rebbe fragt ihn nach dem Grund. Der Jude gesteht, dass er weder viel Tora gelernt noch ausreichend gebetet habe und sich nun vor dem gʼttlichen Gericht fürchtet. »Wenn ich so heilig wäre wie du, Rabbi, dann hätte ich keine Angst. Aber ich bin es nicht«, sagt er.

Der Rebbe nimmt Zettel und Feder, schreibt einen Vertrag, in dem er dem Sterbenden seinen Lohn im Garten Eden überträgt. Der einfache Jude kann sein Glück kaum fassen, entspannt sich und stirbt friedlich mit einem Lächeln auf den Lippen. Die Schüler des Rebbes sind fassungslos. »Rabbi, du hast dein Leben der Tora gewidmet, hast gebetet, gespendet, gelitten – und jetzt gibst du deine Belohnung einfach her?« Der Rebbe antwortet: »Wer nicht bereit ist, sein gesamtes Paradies aufzugeben, damit ein sterbender Mensch eine halbe Stunde Seelenfrieden spürt, hat den Sinn der Tora nicht verstanden.«

Angst, das große Ziel zu verpassen

In einer anderen Geschichte erfährt ein frommer Jude von seinem Rabbi, dass man, wenn man 1000 Nächte hindurch ohne Schlaf die Tora studiert, in der 1000. Nacht vom Propheten Elijahu besucht wird, der einem die Geheimnisse der Welt offenbart. Die Bedingung: völlige Abgeschiedenheit und keine Zeugen. Der Jude studiert über fast drei Jahre jede Nacht. In der letzten Nacht zieht ein schwerer Sturm auf. Plötzlich klopft ein durchnässter Obdachloser an die Tür und bittet um Zuflucht. Doch der fromme Mann weist ihn ab – aus Angst, das große Ziel zu verpassen. Am Morgen bleibt Elijahu aus. Der Fromme läuft aufgebracht zum Rabbi, der ihn fragt: »Hat gestern Nacht wirklich niemand an deine Tür geklopft?« Da erkennt der Mann erschüttert: In dem Obdachlosen war der Prophet erschienen, doch als er die Offenbarung über die Barmherzigkeit stellte, vertrieb er Elijahu!

Der Baal Schem Tow lehrte, dass man nach dem Tod sein Leben gezeigt bekommt – doch ohne zu wissen, dass man sich selbst sieht. Dann wird man gebeten, über diese Person ein Urteil zu fällen. Erst danach erkennt man, dass man selbst derjenige war – und muss mit dem eigenen Urteil leben. Wer sich daran gewöhnt hat, andere wohlwollend zu beurteilen, bereitet sich selbst ein gutes Urteil. Wer streng urteilt, fällt am Ende über sich selbst ein hartes Urteil.

In einer weiteren Überlieferung gab es in einem Schtetl einen Vorbeter, der Hebräisch nicht gut beherrschte und im Amidagebet regelmäßig statt »Mevarech haShanim« (»der die Jahre segnet«) »Mevarech haNashim« (»der die Frauen segnet«) sagte. Viele machten sich über ihn lustig, doch der Baal Schem Tow sagte, dass aufgrund der Reinheit seines Herzens tatsächlich alle Frauen des Dorfes gesegnet wurden.

Die Mayses, kleine Anekdoten über den Baal Schem Tow, zeigen, wie er die Tora interpretierte.

In einer ähnlichen Erzählung betete ein ungelehrter Jude, der weder lesen noch schreiben konnte, in der Synagoge regelmäßig einfach nur das Alef-Bet – das einzige, woran er sich aus der Kindheit erinnerte. Der Baal Schem Tow erklärte, dass Gʼtt selbst diese Buchstaben zu einem wunderschönen Gebet formte – wegen der Einfachheit und Reinheit, mit der sie gesprochen wurden.

All diese Geschichten – die Mayses – haben einen Kern, der sich bereits im Tanach und im Talmud findet: »Denn es ist nicht so, wie ein Mensch sieht: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; aber Gʼtt sieht das Herz« (1. Samuel 16,7) oder »Gʼtt will das Herz« (Sanhedrin 106b). Gewissermaßen ist die chassidische Philosophie eine Rückkehr zur ursprünglichen Einfachheit, wie wir sie schon im Tanach finden: Der Gʼttesdienst wird aus dem engen Rahmen religiöser Praxis herausgelöst und in den Dienst des Herzens gestellt.

Eine Gefahr für die traditionelle jüdische Religionsausübung und Autorität

Parallel zur Entstehung des Chassidismus unter dem Baal Schem Tow kam es zu intensiven Auseinandersetzungen mit den sogenannten Mitnagdim, den Gegnern dieser neuen Bewegung. Angeführt von führenden Rabbinern wie dem Gaon von Wilna, sahen diese im Chassidismus eine Gefahr für die traditionelle jüdische Religionsausübung und Autorität. Sie kritisierten vor allem die Betonung von Emotion, Mystik und volksnaher Spiritualität, die sie als Abweichung von der streng gesetzesorientierten Tora-Auslegung verstanden. Die Mitnagdim fürchteten, dass durch die Hinwendung zu ekstatischen Gebetsformen, dem Tanz, der Musik und der Betonung der inneren Frömmigkeit traditionelle Formen des Tora-Studiums und der Gesetzestreue in den Hintergrund geraten könnten.

Der Baal Schem Tow und seine Schüler reagierten darauf nicht mit Polemik, sondern durch die Praxis ihrer Lehren: Sie legten großen Wert darauf, dass der Chassidismus nicht gegen das Gesetz verstößt, sondern es vielmehr mit neuem Leben füllt.

Rabbi Nachman, einer der größten chassidischen Meister, sagte: »Ihr könnt meine Worte interpretieren und immer neu auslegen, aber ihr sollt dabei keine einzige Halacha im Schulchan Aruch abändern!«

Letztendlich war es wohl die Treue zur Halacha, welche dazu führte, dass Chassiden und Mitnagdim ihre Auseinandersetzungen überwinden konnten und heute sowohl die Lehren des Gaon von Wilna als auch die Lehren des Chassidismus zur Klassik des Judentums gehören.

Der Autor ist Religionslehrer der Jüdischen Gemeinde Osnabrück.