Mit dem jüdischen Volkslied »Dos Kelbl« klingt die Präsentation des Liederbuches aus. Maria Doormann interpretierte es einfühlsam und sentimental am Dienstag vor Rosch Haschana im Bode-Museum, als das jüdisch-deutsche Werk von 1912 Sefer Ha-Shirim vorgestellt wurde.

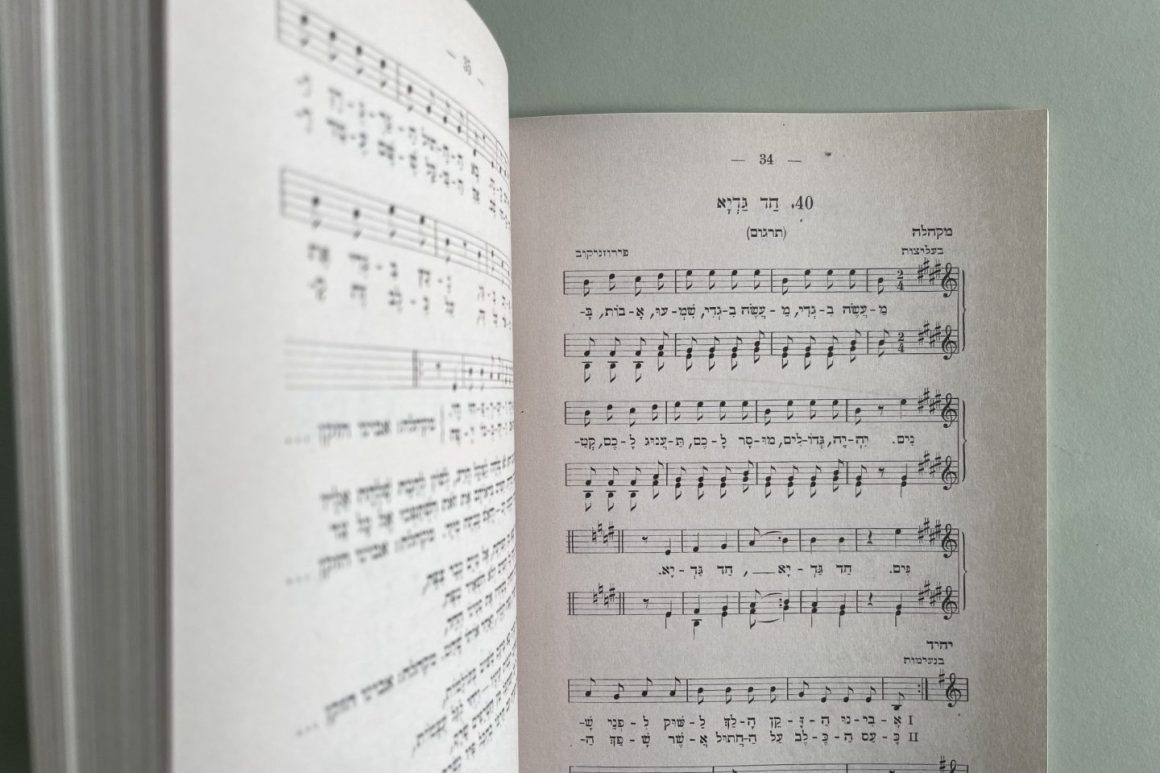

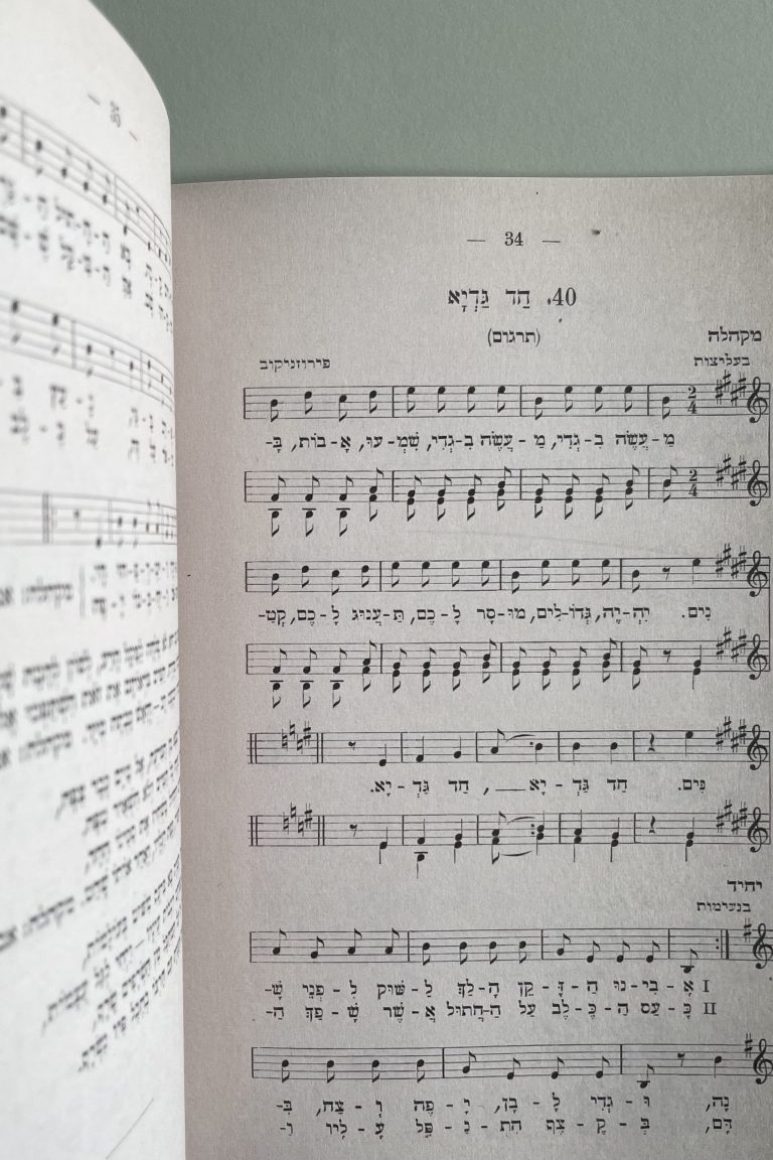

Diese Sammlung mit 49 deutschen und 100 hebräischen Liedern, zusammengestellt von Abraham Zwi Idelsohn, war lange Zeit in Vergessenheit geraten, wurde erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt und nun für einen Nachdruck bearbeitet.

original Thomas Spindler hält den weißen Druck stolz in seinen Händen, während die Musikwissenschaftlerin Gila Flam das rötliche Original extra aus Israel mitgebracht hat. Neben diesem Exemplar soll noch eines in Berlin gefunden worden sein, sagt die Direktorin des Musikarchivs der Israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Doch die Sammlung wird nun nicht wieder im Archiv verschwinden, sondern steht mit dem überarbeiteten Nachdruck allen interessierten Musikern, Solisten, Schülern, Pädagogen und Chorsängern offen, um die 149 Lieder zu entdecken.

Wobei einige deutsche zu den bekanntesten Volksliedern zählen, wie etwa »Das Wandern ist des Müllers Lust«, »Die Loreley«, »Der Lindenbaum«, »Ich möchte sein ein Vögelein« oder »O Tannenbaum« als Marschmusik mit einem anderen Text. Etliche stammen von Louis Lewandowski (1821–1894), der als Kantor der Neuen Synagoge Oranienburger Straße amtierte. Bei den hebräischen Liedern sieht das anders aus, da seien etwa 95 Stücke unbekannt, so Spindler, ehrenamtlicher Leiter von »Projekt 2025 – Arche Musica«.

Die Sammlung enthält Lieder für die kleinen Kinder bis hin zu den Erwachsenen.

Das Liederbuch sei in seiner Art und Konzeption weltweit einzigartig, so Spindler. Autor Abraham Zwi Idelsohn (1882–1938) sei seiner Zeit weit voraus gewesen und habe es als grundlegendes musikpädagogisches Werk konzipiert, um es für den Musikunterricht in Kindergärten, Volks- und höheren Schulen in Palästina, Deutschland und in der Diaspora einzusetzen. Deshalb hat er in diese Sammlung ganz einfache Stücke aufgenommen, für ganz kleine Kinder, bis hin zu vierstimmigen Werken für die Erwachsenen.

orient Dabei hatte Idelsohn immer ein Auge und ein Ohr für die Tonhöhe, da es im Orient keine Sopran-Stimme gegeben habe, denn die Jungenstimmen waren dort tiefer. Die Mädchen hat er als Mezzosopran eingestuft. »Es ist ein herausragender Beleg der gleichberechtigten Verwendung hebräischer und deutscher Musik«, sagt Thomas Spindler. Das jüdisch-deutsche Liederbuch erreichte bis 1922 in acht Auflagen mit je 20.000 bis 50.000 Exemplaren eine große Verbreitung.

»Diese Sammlung gilt als erste ihrer Art«, so Spindler. Verlegt wurde sie als »Schulbuch des Hilfsvereins der deutschen Juden« mit Unterstützung des Berliner Mäzens und Juden James Simon. Diese Lehrbücher waren für Volksschulen in der Diaspora und im Orient konzipiert. »Die Welt des Liedes, die einen unsagbaren Zauber hat, der jüdischen Jugend in jenen Ländern zu erschließen, wo das Schicksal der Juden seit vielen Generationen Not und Elend ist (…), ist eine Bereicherung für die heranwachsenden Generationen mit unschätzbaren Werten für das ganze Leben«, schrieb Simon in seinem Vorwort.

Der Unternehmer unterstützte soziale Projekte, richtete Krankenhäuser ein, baute Volksbäder für Arme und war ein großer Kunstliebhaber. So finanzierte er die Grabungen im ägyptischen Tell el-Amana, bei denen auch die bemalte Büste der Nofretete gefunden wurde. Da er alleiniger Sponsor war und als Privatperson einen Vertrag mit der ägyptischen Regierung abgeschlossen hatte, ging der deutsche Anteil an den Fundstücken in seinen Besitz über, die er später den Berliner Museen zur Verfügung stellte. Kurz vor seinem Tod schrieb er noch einen Brief an den preußischen Kultusminister, in dem er sich für die Rückgabe der Nofrete-Büste an Ägypten aussprach.

Renaissance Herman Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, würdigte Simon als Mäzen, der im »kongenialen Austausch« mit dem Kunsthistoriker Wilhem von Bode beim Aufbau seiner Renaissance-Sammlung stand, die der Unternehmer bei der Eröffnung dem damaligen Kaiser-Friedrich-Museum und heutigen Bode-Museum schenkte. Das Liederbuch werde »Wege in die Zukunft aufzeigen«, betonte Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, bei der Vorstellung.

Das heutige aktive Singen der Stücke aus dieser Sammlung könnte die jüdische Musikkultur lebendig erhalten.

Für die Übertragung brauchten die Mitarbeiter mehr als neun Monate.

Dem Holocaust-Überlebenden Josi Wald ist es zu verdanken, dass die Sammlung wieder aus der Vergessenheit geholt wurde, denn er machte Thomas Spindler auf das Buch aufmerksam. Der fand einen schmalen, ockerrot eingeschlagenen Band, der aus zwei aufeinander zulaufenden Teilen bestand. Von links nach rechts standen die deutschen Lieder in lateinischen Buchstaben, von rechts nach links die hebräischen. Dabei handelt es sich um alt-aschkenasische Texte mit den ebenfalls von rechts nach links gesetzten Noten.

team Diesem Werk nahm sich ein israelisch-deutsches Forscherteam unter der Leitung von Gila Flam an, bei der Finanzierung half die Friede Springer Stiftung. Für die Digitalisierung, Transliteration, Übertragung und Entschlüsselung brauchten die Mitarbeiter mehr als neun Monate. Auf Basis dieser Datenbank entstand in Zusammenarbeit mit dem Schott-Verlag in Mainz eine komplette Neuausgabe, die nun im Verkauf angeboten wird. Um den Deutschen das Singen der hebräischen Lieder zu vereinfachen, sind die Texte im Unterschied zur ursprünglichen Fassung in der modernen Version alle auch in lateinische Schrift transliteriert worden.

In Planung sei zudem eine intensive und langfristige Zusammenarbeit mit dem Deutschen Chorverband, so Spindler. Mit einer Million singenden und fördernden Mitgliedern in 15.000 Chören bietet er die beste Ausgangsbasis, um der musikalischen Erinnerungskultur einen neuen Stellenwert zu geben. Hier nickte auch Altbundespräsident Christian Wulff, der als Präsident des Deutschen Chorverbandes im Publikum saß.

Bevor die Sängerin Maria Doormann noch einmal auf die Bühne trat, sang der Mädchenchor der Singakademie zu Berlin unter der Leitung von Kelley Sundin und Eva Spaeth ein paar Stücke aus dem Liederbuch. Er wurde begleitet von Boyana Robillard an der Gitarre und Julia Katemann an der Violine. Übrigens: »Dos Kelbi« (Lyrics: Aaron Zeitlin, Musik: Sholom Secunda) wurde später in der englischen Fassung als »Donna, Donna« ein Welthit.

»Deutsch-Jüdisches Liederbuch: ›Sefer Ha-Shirim‹ (1912)«. Herausgegeben von A. Z. Idelsohn (Ben Jehuda), bearbeitet von Gila Flam. Schott, Mainz 2022, 244 S., 24,50 €