Es war wohl ein makabrer Zufall, der Leo Baeck noch einmal das Leben rettete. Im NS-Konzentrationslager Theresienstadt stand sein Name schon auf einer Liste zum Abtransport ins Vernichtungslager Auschwitz. Verschleppt wurde dann jedoch ein anderer Mann gleichen Namens. So berichtet es Baecks Biograf Michael Meyer. Als SS-Offizier Adolf Eichmann Theresienstadt 1944 besuchte, soll er zu Baeck gesagt haben: »Was, Sie leben noch?«

Der Rabbiner Leo Baeck, geboren vor nun genau 150 Jahren am 23. Mai 1873, gilt als einer der wichtigsten jüdischen Vordenker im 20. Jahrhundert, als moralische Instanz während der Schoa und als Symbol für den schwierigen Neuanfang nach dem mörderischen Rassenwahn. Während der NS-Zeit war Baeck oberster Repräsentant des deutschen Judentums. Einige seiner Entscheidungen warfen später Fragen auf. Doch ist er bis heute für viele Leitfigur und Inspiration.

Halt und Zuversicht Baeck habe den Menschen in Theresienstadt Halt und Zuversicht gegeben, würdigt ihn der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Er habe sich um die moderne Wissenschaft des Judentums verdient gemacht, die Einheitsgemeinde in Deutschland mitbegründet, die jüdische Wohlfahrtspflege weiterentwickelt. »Dafür sind wir ihm auch heute noch zu Dank verpflichtet«, betont Schuster. Das Leo-Baeck-Institut ist nach ihm benannt, der Leo-Baeck-Preis.

Dass Baeck einmal eine so zentrale Rolle spielen sollte, war ihm nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Geboren in die kinderreiche Familie eines Rabbiners im heute polnischen Leszno (damals Lissa), studierte Baeck selbst jüdische Theologie in Breslau und Berlin. Im Alter von 22 Jahren schloss er seine Promotion ab und wurde Rabbiner in Oppeln, später in Düsseldorf.

Eindruck machte der junge Mann aber vor allem mit seinem 1905 publizierten Buch »Das Wesen des Judentums«, einer Entgegnung auf die antisemitische Schrift »Das Wesen des Christentums« von Adolf von Harnack. 1912 wurde Baeck Rabbiner der Synagoge an der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg und blieb dies mit einer Unterbrechung als Feldrabbiner im Ersten Weltkrieg bis in die Nazizeit.

Brückenbauer Baeck galt als steif, ernst, nicht besonders leutselig, missbilligend gegen die losen Sitten der Weimarer Republik. Wie wurde er zur Leitfigur? Baeck war selbst ein liberaler Jude, aber offen gegenüber Orthodoxen. »Er stellte sich gegen alle spalterischen Tendenzen im Judentum«, sagt sein Biograf Meyer. In einer zersplitterten jüdischen Gemeinschaft war Baeck Brückenbauer.

So wurde er 1922 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Rabbinerverbands. Als nach der NS-Machtübernahme 1933 ein Präsident der Reichsvertretung der deutschen Juden gesucht wurde, lief auch diese Aufgabe auf den inzwischen 60-Jährigen zu - der Balanceakt einer Interessenvertretung in einem feindlich gesinnten Staat. Zehn Jahre bewegte sich Baeck auf dem Drahtseil.

Er reiste ins Ausland, um die Verfolgung der Juden im sogenannten Dritten Reich publik zu machen. Er eckte mit Predigten an, wurde verhaftet. Er suchte für andere Fluchtwege, begleitete Kindertransporte nach England.

Seine eigene Tochter und Enkelin schafften die Ausreise. Baeck selbst kam immer wieder zurück. »Er hatte den Eindruck, er könne nicht gehen, so wie ein Kapitän auch nicht das sinkende Schiff verlässt«, sagt Meyer.

Mordmaschinerie Doch brachte ihn seine Aufgabe in Zwangslagen. »Der Begriff Dilemma ist hier genau richtig«, sagt der Berliner Historiker Fritz Backhaus. »Eine Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung - beides ist falsch.«

Nach dem Krieg wurde gestritten, ob Vertreter des Judentums die Mordmaschinerie hätten bremsen können, wenn sie jede Zusammenarbeit mit dem NS-Staat verweigert hätten. Bei Baeck gab es zwei konkrete Punkte, die hinterfragt wurden, wie Backhaus bestätigt.

Nach den November-Pogromen 1938 ersetzten die Nazis die Reichsvertretung durch die sogenannte Reichsvereinigung der Juden in Deutschland - eine direkt der Geheimen Staatspolizei unterstellte Organisation. Baeck blieb an der Spitze. Inwieweit nahm er Befehle an?

Mit weiteren Autoren schrieb Baeck in jenen Jahren eine 1600 Seiten starke Geschichte der »Rechtsstellung der Juden in Europa«. Er selbst sagte später, Auftraggeber sei der deutsche Widerstand gegen Hitler gewesen. Doch 2001 machte der damalige Leiter des Berliner Centrum Judaicum, Hermann Simon, Informationen bekannt, dass in Wirklichkeit die Gestapo die Fäden zog. »Das ist ein Rätsel, das sich nie so richtig geklärt hat«, sagt Backhaus.

Auschwitz Der andere wunde Punkt: Baeck hatte Hinweise auf die Mordmaschinerie in Auschwitz, behielt dieses Wissen aber für sich. Im Januar 1943 war der Rabbiner selbst ins KZ Theresienstadt deportiert worden und dort Mitglied im Ältestenrat. »Er fürchtete, dass die schon sehr hohe Selbstmordrate noch steigen würde«, meint Meyer.

Inmitten des Grauens, Sterbens und Mordens sah der Seelsorger seine Rolle darin, Mut zu machen, moralische Standards zu wahren. Im KZ hielt er Wohnzimmer-Vorträge zur Kulturgeschichte, vermählte Paare, sprach Totengebete. Bilder aus der Zeit zeigen einen ergrauten, doch imposanten, hochgewachsenen Mann. Er schien damals wie heute unangreifbar.

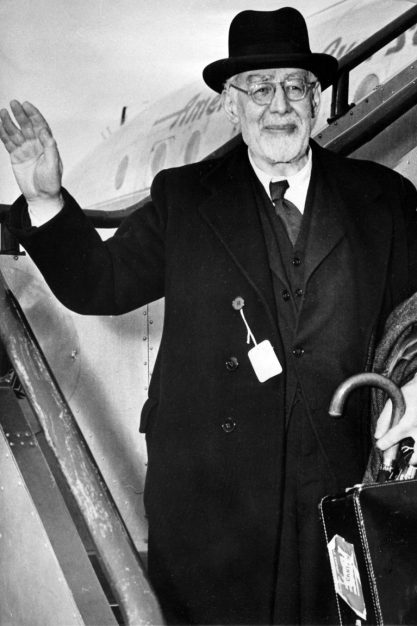

1945, um 30 Kilo abgemagert, erlebte er die Befreiung des Lagers und zog zu seiner Tochter nach London. Sein Abschied war bitter. »Die Epoche der Juden in Deutschland ist ein für alle Mal vorbei«, schrieb Baeck. Doch blieb das nicht das letzte Wort. Baeck kam für Vorträge zurück. 1953 erhielt er von Bundespräsident Theodor Heuss das Große Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Drei Jahre später starb Baeck.

»Leo Baeck war zugleich Symbolfigur und Brückenbauer für die deutsch-jüdische Kultur nach der Schoa«, würdigt ihn heute Kulturstaatsministerin Claudia Roth. »Es ist ein großes Glück, dass jüdisches Leben in Deutschland heute wieder so lebendig und vielfältig ist. Das ist auch ein Vermächtnis von Leo Baeck.«