Der Wochenabschnitt Wajelech ist neben Wesot Habracha der kürzeste der Tora, jedoch keineswegs arm an Inhalt. In ihm finden wir einen der klassischen talmudischen Hinweise auf die Auferstehung der Toten (5. Buch Mose 31,16; Sanhedrin 90b), das theologisch bedeutsame Konzept des »Hester Panim« (die Verborgenheit des göttlichen Antlitzes), die Bestätigung, dass Jehoschua der Nachfolger Mosches sein wird, und auch das Gebot des Hakhel, des großen Verlesens der Tora einmal in sieben Jahren.

Bemerkenswert ist aber auch die Darstellung, dass Mosche die Tora zum Abschluss bringt und zugleich dem jüdischen Volk ein Lied vermittelt, das im sich anschließenden Wochenabschnitt Ha’asinu vorgetragen wird.

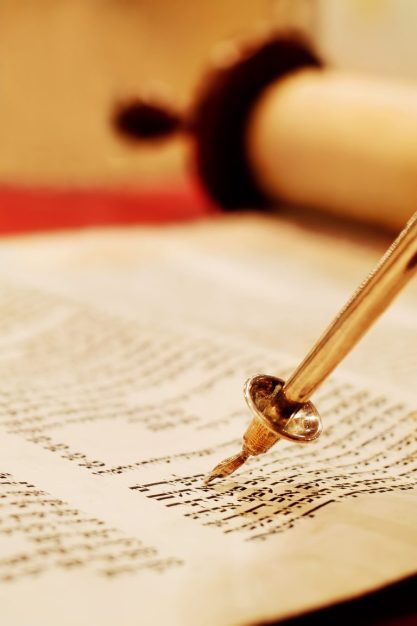

Die Vollendung der Tora und die Gabe dieses Liedes sind eng miteinander verbunden: »Mosche schrieb diesen Gesang auf an jenem Tage und lehrte ihn die Kinder Jisraels … Als Mosche die Worte dieser Tora auf ein Buch bis zu ihrem Schlusse zu Ende geschrieben hatte …« (5. Buch Mose 31, 22-24).

Eine chronologische Verflechtung, aber auch eine halachische

Unseren talmudischen Weisen zufolge ist die Verbindung beider Vorgänge allerdings nicht nur durch eine chronologische Verflechtung gekennzeichnet, sondern auch durch eine halachische.

In der schriftlichen Tora finden wir das Gebot, Ha’asinu auswendig zu lernen, damit dieses zur Zeit des Götzendienstes in Israel eine Art Mahnmal werde, das zur Rückbesinnung auf die Tora Mosches anregt.

Die mündliche Tora, wie wir sie im Talmud finden, verleiht Ha’asinu dagegen keinen eigenständigen religionsgesetzlichen Status mehr. Sie entdeckt in jenen Versen vielmehr die Mizwa, das Lied Ha’asinu als Teil der Tora aufzuschreiben, in der es sich unabtrennbar befindet. Die Tradition leitet aus diesem Gebot also ab, dass jeder Jude verpflichtet ist, einmal in seinem Leben eine eigene Torarolle selbst zu schreiben.

Dies scheinen auf den ersten Blick zwei sehr verschiedene Pflichten zu sein: einerseits ein Lied auswendig zu lernen, das sich in der Tora befindet, andererseits die ganze Tora schriftlich zu kopieren. Noch komplexer wird das Ganze dadurch, dass sich beide Imperative in späterer Zeit auseinanderentwickelt haben.

Rückbesinnung auf die Tora Mosches

Im Mittelalter kennen Maimonides, der Rambam (1138–1204), und andere Rechtsgelehrte zwar die Praxis, Ha’asinu ins tägliche Gebet einzubauen, doch wird diese Rezitation religionsgesetzlich nicht als Gebot, sondern als Brauch behandelt.

Spätere Denker und Dezisoren, wie der Maharal aus Prag und der Maggid von Meseritsch, der Hauptschüler des Baal Schem Tow, haben sich weiterhin dafür eingesetzt, dass man Ha’asinu auswendig lernt. Doch sahen auch sie darin eher eine »Segula«, eine spirituell heilsame Handlung, als eine Pflicht.

Dekret, jeder Jude müsse einmal eine ganze Torarolle niederschreiben, abgemildert

Auf der anderen Seite hat die Rechtstradition das aus talmudischer Zeit stammende – und in der Durchführung umständliche – Dekret, jeder Jude müsse einmal in seinem Leben eine ganze Torarolle auf Pergament niederschreiben, dadurch abgemildert, dass man seine Pflicht auch dadurch erfüllen könne, dass man beispielsweise nur einen Buchstaben der Rolle schreibe oder einen professionellen Schreiber als Schaliach, als gesandten Vertreter, für dieses Gebot bestellt.

Wie passen diese beiden aus denselben Versen unseres Wochenabschnittes hergeleiteten Vorschriften nun zusammen? Eine mögliche Antwort liegt in der Funktion des Liedes Ha’asinu. Wie sich aus unserer Parascha ergibt, dient es vor allem dazu, uns in den Zeiten, da der Götzendienst nach der Ankunft des Volkes Israel im Lande Kanaan zunimmt, die Lehre Mosches ins Gedächtnis zu rufen.

Die Gefahr des kollektiven Götzendienstes ist nach talmudischem Geschichtsverständnis aber seit der Zerstörung des Ersten Tempels und der sich anschließenden Bezwingung des Triebes der Götzenanbetung – durch Esra den Toragelehrten – in uns gebannt. Diese veränderten Zeitumstände haben in talmudischer Zeit dann Raum gegeben für den tieferen Sinn der Verse von Wajelech: An die Tora Mosches muss nicht mehr allgemein gemahnt werden, da sie sich ja nicht mehr gegenüber den paganen Denksystemen jener vergangenen Tage behaupten muss. Vom Augenblick an, in dem sie etabliert ist, muss sie vielmehr ausgiebig studiert werden. Und eine Voraussetzung dafür, dass die Tora studiert werden kann, ist es, dass sie »gemehrt werde«, bis sie überall verfügbar ist und »das Wissen um den Ewigen die Erde füllt, wie Wasser das Meer bedecken« (Jeschajahu 11,9).

Der Autor ist Rabbiner in der Jüdischen Gemeinde zu Oldenburg sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Abraham J. Heschel Seminar in Potsdam.

inhalt

Im Wochenabschnitt Wajelech erreicht Mosche sein 120. Lebensjahr und bereitet die Israeliten auf seinen baldigen Tod vor. Er verkündet, dass Jehoschua sein Nachfolger sein wird. Die Parascha erwähnt eine Mizwa: In jedem siebten Jahr sollen sich alle Männer, Frauen und Kinder im Tempel in Jerusalem versammeln, um aus dem Mund des Königs Passagen aus der Tora zu hören. Mosche unterrichtet die Ältesten und die Priester von der Wichtigkeit der Toralesung und warnt sie erneut vor Götzendienst.

5. Buch Mose 31, 1–30