Baruch Spinoza und Leo Trotzki, also Lev Davidowitsch Bronstein, haben eines gemeinsam: Über beide wurde der Cherem verhängt, etwas, das wir zunächst einmal als »Bann« bezeichnen können. Mit dem Cherem hat man Spinoza und Trotzki aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Lange Zeit war der Cherem eines der letzten Mittel gegen Juden, die nach Ansicht des Beit Din dem Judentum geschadet haben. Die Auswirkungen waren gravierend.

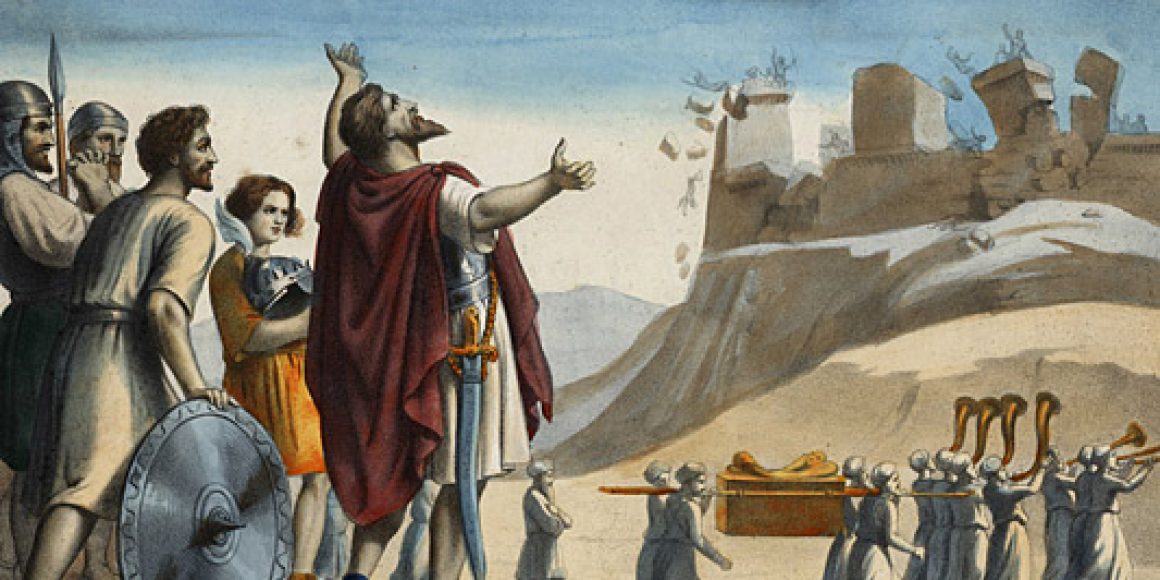

Schwerer zu verstehen ist der Cherem gegen die Städte Jericho und Ai, von dem im Buch Jehoschua (6,18-19) erzählt wird. Hier bedeutet Cherem die vollkommene Zerstörung der beiden Städte und die Überführung ihrer Schätze in den Besitz G’ttes. Das heißt, die Soldaten dürfen nichts von den Reichtümern der Stadt für sich behalten, denn sie gehören dem Ewigen. In beiden Fällen wird jemandem etwas entzogen.

Hochheilig Der Begriff Cherem ist das Thema am Ende unserer Parascha. Im 3. Buch Moses 27,28 heißt es: »Aller Cherem, den jemand von allem, was ihm gehört, dem Ewigen als Cherem gibt – seien es Menschen oder Vieh oder ererbte Felder –, kann weder verkauft noch eingelöst werden. Aller Cherem gehört als Hochheiliges (kedosch kedoschim) dem Ewigen.« Wir sehen: Es geht in erster Linie um Gegenstände und Grundbesitz.

Cherem ist also laut Tora etwas, was dem Zugriff des Menschen vollkommen entzogen ist. Er hat darauf kein Recht und daran auch keinen Anteil. Diesen Zustand erlangt eine Sache jedoch erst, wenn jemand sie dazu erklärt oder macht.

Cherem ist nicht der einzige Zustand, der in der Tora beschrieben wird. Eine genaue Betrachtung kann helfen zu verstehen, was das Konzept uns heute bedeuten soll. Die Tora beschreibt verschiedene Zustände von Gegenständen oder Personen, die ihre Träger dem Alltag oder unserer Sphäre entziehen. Wir kennen tamei – unrein, tahor – rein, kadosch – heilig und cherem – entzogen/verboten. Darüber hinaus gibt es noch eine Abstufung in der Tragweite der Begriffe, auch wenn sie alle eine Eigenschaft teilen. Kadosch ist etwas, was von unserer Einflussnahme abgetrennt ist und mit G’tt zu tun hat. Man kann also annehmen, kadosch sei kein negativer Zustand einer Sache. In Vers 27,28 lesen wir, dass alles, was cherem ist, zugleich nicht nur heilig sei, sondern hochheilig. Wenn cherem nun eine Art Erweiterung von kadosch ist, dann scheint auch dies kein negativer Zustand gewesen zu sein.

Zugänglich Auf Dinge, die cherem sind, hat der Mensch überhaupt keinen Zugriff, auf etwas, das kadosch ist, jedoch in gewissem Maße schon. Man kann heilige Dinge sehr wohl verwenden. Der Tempel war kadosch, hatte jedoch auch einen Bereich, der ebenfalls »kedosch kedoschim« war – das Allerheiligste, das lediglich der Hohepriester betreten durfte und auch das nur zu bestimmten Gelegenheiten.

Scheinbar fernab von beiden Begriffen ist etwas, das tamei ist. In diesem Zustand ist eine Sache oder Person ebenfalls dem Zugriff entzogen. Allerdings könnte dieser Zustand enden und die Person oder Sache tahor (rein) werden.

Den Kreis zwischen Reinheit und dem Bereich des G’ttlichen schließt Rabbi Elieser in der Mischna. Er wird gefragt, was der Unterschied ist zwischen reinen und unreinen Tieren. Er antwortet: »Das reine (Tier), seine Seele gehört dem Himmel, und sein Körper gehört seinem Besitzer. Aber das unreine, dessen Seele und Körper gehören dem Himmel« (Mischna Nedarim 4,3). Das heißt, wir müssen uns von der Vorstellung trennen, die Worte, die wir mit »unrein« übersetzen, seien erklärtermaßen negativ besetzt. »Unrein« ist nicht gleichbedeutend mit »schmutzig«. Wir können vielmehr daraus ableiten, dass alle nichtkoscheren Tiere zu G’ttes Besitz gehören. Die Unreinheit dieser Tiere ist die Grenze für den Menschen.

Der Status der Unreinheit wird im Wesentlichen durch die Dinge verursacht, die etwas mit dem Ursprung und dem Ende des menschlichen Lebens haben: die Menstruation etwa, die Geburt eines Kindes, oder der Kontakt mit einem Toten, etwa der Aufenthalt im gleichen Gebäude mit einer Leiche. Die Erschaffung und das Ende des Lebens fallen also in den Bereich des G’ttlichen. Das Leben, seine Entstehung und sein Ende sind Bereiche, die dem Menschen unzugänglich sind.

Weil »unrein« (tamei) auf einen so grundsätzlichen Grenzbereich des menschlichen Lebens hinweist, übertrifft er sogar das »Heilige«. Deshalb sollten die Vorschriften für Tempel und Stiftszelt uns auch heute noch etwas bedeuten. Es geht um die Botschaft, die sie uns übermitteln: Es gibt Bereiche, die dem Menschen aus gutem Grund verschlossen sind. Das sind die Erschaffung des Lebens, der Tod des Menschen, aber auch ein Teil der Tierwelt. Wir herrschen vielleicht auf der Erde und sind G’ttes Partner bei der Weiterentwicklung der Welt. Aber sie gehört uns nicht, und wir müssen die Grenzen anerkennen.

Das ist auch die Botschaft am Ende unserer Parascha, und es ist die Botschaft von Cherem: Es ist nicht unser selbstverständlicher Besitz, den wir da haben. Wir können Land kaufen, doch wir werden daran erinnert, dass es nicht unser volles Eigentum ist.

Der Autor ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen und Mitbegründer des »Minchah-Schiurs«.

Inhalt

Mit dem Wochenabschnitt Bechukotaj – auf Deutsch heißt er »In meinen Satzungen« – endet Wajikra, das dritte Buch der Tora. Im Mittelpunkt steht die Verheißung des Segens für diejenigen, die den Geboten folgen: Rechtschaffenheit wird belohnt. Diesem Segen steht ein Fluch für diejenigen gegenüber, die die Gebote nicht halten. Im letzten Teil der Parascha geht es um Gaben für das Heiligtum. Sie können mit einem Gelübde verbunden sein (»wenn der Ewige dies und jenes für mich tut, werde ich ihm das und das geben«) oder aus Dankbarkeit geleistet werden.

3. Buch Moses 26,3 – 27,34