In unserem Wochenabschnitt kommt es zu einem Wiedersehen zwischen unserem Vorvater Jakow und seinem Bruder Esaw. Der hatte geschworen, sich wegen des »gestohlenen« Segens an Jakow zu rächen, und rückte mit einer Armee von 400 Mann auf Jakow zu. Jakow wusste nicht, in welcher Absicht Esaw sich näherte, und betete zu G’tt: »Rette mich aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaws« (1. Buch Mose 32,12).

Doch warum sagt Jakow »aus der Hand meines Bruders« und »aus der Hand Esaws«? Er hat nur einen einzigen Bruder – da sollte doch eine der beiden Formulierungen ausreichen. Wir wissen, dass die Tora sehr sparsam mit ihren Worten umgeht und es in ihr kein Wort zu viel, also keine unnötigen Wiederholungen gibt. Mit jedem scheinbar überflüssigen Wort und sogar Buchstaben möchte uns die Tora auf etwas Spezielles hinweisen. Was könnte es in diesem Fall sein?

WIEDERHOLUNG Der Beit Halevi, Rabbiner Josef Duber Soloveitchik (1820–1892), kommentiert diese Wiederholung wie folgt: Da Jakow wusste, dass sich Esaw ihm näherte, sah er zwei mögliche Ergebnisse ihres Treffens voraus. Entweder hasste Esaw Jakow immer noch dafür, dass er ihm den Erstgeborenensegen weggenommen hatte, und wollte deshalb Krieg gegen ihn führen. Aus diesem Grund bat Jakow Haschem darum, aus »der Hand Esaws« gerettet zu werden, was eine Andeutung auf Esaws militärische Stärke ist.

Oder aber Esaw hatte Jakow bereits vergeben und wollte, dass sie in unmittelbarer Nähe als Brüder zusammenleben. Deshalb betete Jakow, von »der Hand meines Bruders« gerettet zu werden.

Beit Halevis Ansatz ist schwer zu verstehen. Warum Jakow, der mit seiner gesamten Familie auf der Flucht war, keinen Krieg gegen Esaw führen wollte, ist verständlich – doch warum sollte Jakow darum bitten, vor Esaws vermeintlichem Versöhnungsangebot bewahrt zu werden? Wäre es denn nicht der bestmögliche Ausgang der gemeinsamen Geschichte gewesen, wenn sich die beiden Brüder wieder vertragen und zusammenleben würden? Wäre das nicht ein schönes Happy End?

Beit Halevi sagt jedoch, dass der Gedanke, dauerhaft in der unmittelbaren Nähe Esaws zu leben, Jakow erschreckte, denn er befürchtete den zerstörerischen Einfluss, den Esaws niedrige moralische Standards und seine Distanz zu den Werten der Tora auf ihn und seine Familie haben würden. Daher, sagt der Beit Halevi, wäre es genauso schädlich gewesen, als Bruder mit so jemandem zusammenzuleben, wie als er versucht hätte, ihn zu töten.

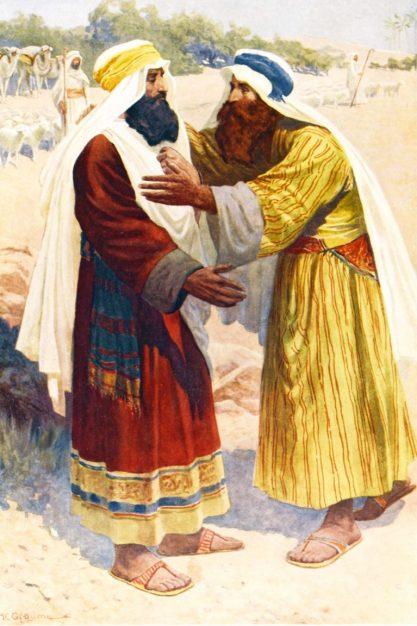

BEFÜRCHTUNGEN Wir sehen, dass Jakows Befürchtungen begründet waren, wie der Vers zeigt, der die tatsächliche Begegnung von Jakow und Esaw beschreibt: »Esaw lief ihm entgegen und umarmte ihn, und er fiel ihm um den Hals und küsste ihn.«

Ein Midrasch erzählt uns, dass Esaw ursprünglich seinem Bruder um den Hals fiel, um ihn in den Hals zu beißen und ihn auf diese Weise zu töten. Doch als es nicht funktionierte und er sich durch ein Wunder von Haschem buchstäblich die Zähne an Jakows Hals (den Haschem erhärten ließ) brach, versuchte er, Jakow »zu Tode zu küssen«.

Wie konnte er Jakow zu Tode küssen? Indem er ihn auf der spirituellen Ebene durch seinen negativen Einfluss zerstören würde. Esaws anfängliches Vorhaben, nämlich offen zu versuchen, Jakow zu töten, ist seit Tausenden von Jahren die Haupttaktik der Feinde des jüdischen Volkes gewesen. Wir haben Verfolgungen, Pogrome, Kreuzzüge, die Inquisition, Zwangsbekehrungen und schließlich den Holocaust erlebt.

feinde Viele haben versucht, das jüdische Volk körperlich zu zerstören und auszurotten. Diese Geschichten sind uns allen gut bekannt. Und bekanntlich haben sich unsere Feinde und Verfolger, genauso wie deren Vorfahr Esaw, obwohl sie uns sehr wehgetan haben, sich die Zähne am jüdischen Volk gebrochen, denn wie für Jakow hat Haschem auch für uns viele Wunder getan.

Doch wenn man sich die Geschichte ansieht, gab es auch Versuche, das jüdische Volk auf eine andere Art und Weise zu zerstören, nämlich durch das »Zu-Tode-Küssen«, oder wie manche es bezeichnen, durch einen »stillen Holocaust«, also durch den Versuch, das jüdische Volk durch Nähe, Freundschaft und Liebe von seinem jahrtausendalten Erbe wegzuführen.

Ein weiteres Beispiel dafür aus der Tora ist, wie die moabitischen Frauen die jüdischen Männer dazu verführten, Götzendienst zu betreiben. Doch ähnlich verhielt es sich im Laufe der Geschichte, als man als ein Zeichen der »Freundschaft« und »Liebe« dem jüdischen Volk »die Hand reichte« und ihm alles Mögliche, wie etwa Reichtum, sozialen Aufstieg und Gleichberechtigung, versprach – doch unter einer Bedingung: »Ihr müsst so werden wie wir und eure seltsamen Bräuche hinter euch lassen, ihr müsst euch assimilieren!«

Das ist die andere Seite von Esaw und der zweite Versuch, Jakow zu töten. Leider sind viele Juden im Laufe der Geschichte auf diese Versuche hereingefallen. Doch die Geschichte hat uns eines Besseren belehrt.

BEFREIUNG Bekanntlich wollte Napoleon im Namen von »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« die Welt erobern, sie von den Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten der verschiedenen Monarchien und der Kirche befreien und damit auch das jüdische Volk von unsäglichem Leid erlösen. Kein Wunder also, dass fast alle damaligen jüdischen Anführer seine Kriegsvorhaben unterstützten – alle außer dem ersten Rebben von Chabad, Rebbe Schneur Zalman (1745–1813), genannt Baal Ha Tanya oder Alter Rebbe.

Der verkündete öffentlich, dass ein Erfolg Napoleons, obwohl dies sicherlich die materiellen Aufstiegsmöglichkeiten des jüdischen Volkes erhöhen würde (Napoleon hatte sogar den Plan, im Heiligen Land einen säkularen jüdischen Staat zu errichten), dennoch eine Katastrophe mit sich bringen würde – nämlich Assimilation, Mischehen und den spirituellen Verlust der jüdischen Identität.

Also erklärte der Rebbe, der selbst vor Napoleon weit nach Russland flüchtete, Napoleon den Krieg und schickte einen seiner talentiertesten Chassidim, Raw Mosche Mizlisch, um ihn auszuspionieren und alle Informationen ans russische Oberkommando weiterzugeben. Denn für den Alten Rebben war die spirituelle Gefahr (»aus der Hand meines Bruders«), die von Napoleon ausging, viel größer als die materielle Gefahr, die der russische Zar (»aus der Hand Esaws«) mit sich brachte.

Der Autor ist Gemeinderabbiner der Synagogengemeinde Konstanz und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD).

inhalt

Der Wochenabschnitt Wajischlach erzählt davon, wie Jakow sich aufmacht, seinen Bruder Esaw zu treffen. In der Nacht kämpft er am Jabbok mit einem Mann. Dieser ändert Jakows Namen in Jisra-El (»G’ttes Streiter«). Jakow und Esaw treffen zusammen und gehen anschließend wieder getrennte Wege. Später stirbt Rachel nach der schweren Geburt Benjamins und wird in Efrat beigesetzt. Als auch Jizchak stirbt, begraben ihn seine Söhne Jakow und Esaw in Hebron.

1. Buch Mose 32,3 – 36,43