Seit Anfang des Jahres ist bei Netflix die Serie Messiah zu sehen. Auf äußerst spannende Art geht der Thriller der Frage nach, was passieren würde, wenn der Weltenretter und Erlöser, diese oberste religiöse Instanz auf Erden, heute tatsächlich käme.

Vers Mit dieser und anderen Fragen beschäftigen sich auch schon die Weisen des Talmuds. Dort (Sanhedrin 98a) stellt Rabbi Jehoschua ben Levi zum Beispiel einen Widerspruch zwischen zwei biblischen Versen fest, die von der Ankunft des Maschiach erzählen. Einerseits heiße es, sagt der Rabbi: »Und siehe, wie ein Menschensohn kommt er mit den Wolken des Himmels« (Daniel 7,13). Anderswo stehe hingegen: »Arm wird er sein und auf einem Esel reiten« (Secharja 9,9).

Der Talmud fragt, wie dies aufzulösen ist – und gibt die Antwort: »Sollte das jüdische Volk durch gute Taten der messianischen Erlösung würdig sein, dann wird der Messias auf den Wolken des Himmels reiten. Wenn aber nicht, dann wird er dennoch kommen, jedoch nur auf einem Esel.«

Ganz im Sinne der ausschweifenden Diskussionskultur des Talmuds haben sich unsere Weisen also auch für das Transportmittel interessiert, mit dem der Messias, der zukünftige König des jüdischen Volkes, eines Tages anreisen wird.

zukunft Um den Hintergrund besser zu verstehen, sollten wir jedoch einige Schritte zurückgehen. Was verbirgt sich hinter dem Konzept des Messias? In der jüdischen Tradition spielen jener Go’el (Erlöser) und der Glaube an eine bessere Zukunft eine wichtige Rolle.

Den klassischen Gebetsbüchern folgend beten wir dreimal am Tag für die baldige Ankunft des Messias und mit ihm auch für die Sammlung aller Juden im Land Israel sowie für die Wiederherstellung des Tempeldienstes in Jerusalem. Derselbe generationenübergreifende Wille zur »Ge’ula«, der Erlösung, war es auch, der im 19. Jahrhundert, in säkularisierter Form, mit zur Entstehung des Zionismus beigetragen hat.

Doch wozu brauchen wir diese Ge’ula? Nach Darstellung vieler Stellen des Tanach ist die messianische Erlösung eine Art Wiederholung und Höhepunkt des Auszugs aus Ägypten.

Bislang hat noch kein »Messias-Anwärter« die Kriterien erfüllt.

Nachdem das jüdische Volk – mit der Tora vom Sinai ausgestattet – das heilige Land Kenaan einnahm, begann es dort, dem Götzendienst zu frönen. Aus diesem Grund warf der Ewige das Volk Hunderte Jahre später wieder aus dem Land hinaus, und der Jerusalemer Tempel wurde zerstört.

Zwar zeigten die Verstoßenen in ihrem Exil eine gewisse Reue, doch reichte sie nicht, um eine umfassende Erlösung zu bringen. So kam letztlich nur ein kleiner Teil der Juden nach Kenaan zurück. Der zweite Tempel, den sie errichteten, reichte in seiner Heiligkeit nicht an den ersten heran, und auch das mit dem Messias-König klappte nicht.

Zwar wurden die Rückkehrer von Serubawel, einem Nachkommen der letzten Könige Jehudas, angeführt, doch zu einem unabhängigen Königreich konnte auch er der kleinen Gemeinde nicht verhelfen. Daher steht die »Ge’ula schlema«, die vollständige Erlösung – die der Befreiung aus Ägypten entspricht – nach wie vor aus.

rambam Nach dem Rambam, dem jüdischen Gelehrten Maimonides (1138–1204), gibt es feste Kriterien, um mögliche Messiasse zu untersuchen: Der Anwärter muss ein König Israels aus dem Haus Davids sein, die Tora einhalten und das Volk zur Einhaltung ermuntern sowie die Befreiungskriege des jüdischen Volkes anführen.

Trifft all dies zu, so ist er möglicherweise der Messias. Wenn er dann auch noch den Tempel baut, die Juden aus dem Exil zurückholt und die ganze Welt zum Monotheismus anleitet, dann ist er sicherlich der Messias (Hilchot Melachim 11,4). Aufgrund solch strenger Kriterien hat die vorherrschende jüdische Tradition im Laufe der Geschichte bisher alle »Messias-Anwärter« abweisen müssen.

Der früheste potenzielle Messias war der fromme jüdische König Chiskijahu (Sanhedrin 99a), der im 8. Jahrhundert v.d.Z. lebte. Der Prophet Jeschajahu weissagte über ihn, dass er der Messias werden könnte (9,5). Da Chiskijahu seine eigene Macht dann aber vorschnell überschätzte und gleich gegen die assyrische Oberherrschaft rebellierte, verlor er diesen Status.

Ähnlich erging es Schimon Bar Kochwa, der im 2. Jahrhundert n.d.Z. gegen die Legionen des römischen Kaisers Hadrian in den Krieg zog. Der größte Gelehrte der Zeit, Rabbi Akiva, hielt ihn bereits für den Messias, doch am Ende wurde der vergebliche Aufstand brutal niedergeschlagen und Bar Kochwa von seinen eigenen Leuten getötet.

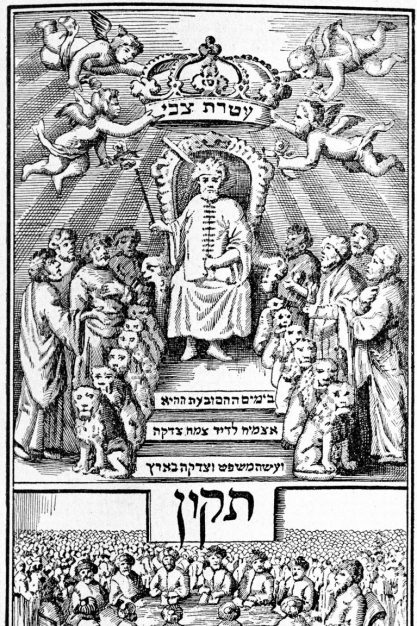

Der weitaus bekannteste innerjüdische Messias-Anwärter war Schabbtai Zwi (1626–1676).

Der weitaus bekannteste innerjüdische Messias-Anwärter war Schabbtai Zwi (1626–1676). Der Kabbalist schaffte es, einen großen Teil der jüdischen Welt von seiner Messianität zu überzeugen. Viele fromme Männer und Frauen hatten sich in ihrer Sehnsucht bereits darauf vorbereitet, ins Land Israel auszuwandern, als Schabbtai Zwi, vom osmanischen Sultan gezwungen, zum Islam konvertierte – und sich alle Hoffnungen auf eine baldige Erlösung zerstreuten.

prophetien All diese Männer waren, entgegen ihren Ambitionen, den Kriterien nach nicht erfolgreich und konnten daher für die Mehrheit der Juden nicht als Erfüllung der Messias-Prophetien gelten. Doch neben den speziell jüdischen Anforderungen (Sammlung der Verstreuten und Bau des Tempels) werden mit dem Messias auch universale Hoffnungen verknüpft.

In der ersten Ge’ula etablierte Mosche das jüdische Volk durch den Auszug aus Ägypten als »Jisrael«, als »Gotteskämpfer«, also als ein partikulares Priestervolk, das bis heute die Aufgabe hat, den Segen und das Licht des Ewigen durch vorbildlich ethisch-monotheistisches Verhalten in der Welt zu mehren.

Der Messias wiederum ist bestimmt, diese Aufgabe zu ihrer Erfüllung zu bringen und zuerst Israel, dann aber auch der gesamten Menschheit zu helfen, sich G’tt mit ganzem Herzen zuzuwenden.

»In jenen Tagen werden je zehn Männer aus allen Sprachen der Völker einen Juden bei den Ecken seines Gewandes fassen und sagen: ›Lasst uns mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass G’tt mit euch ist‹« (Secharja 8,23).

Mit der Verbreitung dieses universalen Segens verbindet die jüdische Tradition auch allerlei Wunder, die in der messianischen Ära geschehen sollen und die eine Rückkehr des verlorenen Garten Eden andeuten. Nach vielen Lehrmeinungen erfolgt in jenen Tagen auch die vom Judentum erwartete Auferstehung der Toten.

weltfrieden In der Zeit des Messias verschafft sich der G’tt Israels also universelle Geltung. Im Dienst an Ihn wird er alle Menschen an sich binden. In der Tradition wird diese Vorstellung mit dem vom Messias einzuleitenden zukünftigen Weltfrieden in Verbindung gebracht. »In der Fülle seiner Kraft und um unbegrenzten Frieden zu bringen, wird er auf dem Thron Davids sitzen und über sein Königtum gebieten« (Jeschajahu 9,6).

Die Verbindung des Messias zu David ist dabei besonders wichtig. Theoretisch hätte ja jeder Jude das Potenzial, Messias zu werden. Doch nach der Lehre des Tanach hat der Ewige besonderes Gefallen an dem Hirtenjungen David gefunden, diesen auserwählt und ihm das Königtum Israels auf ewig zugesprochen. Kraft dieses Versprechens muss auch der Messias, der zukünftige König Israels, ein Nachfahre Davids sein.

Wegen dieses Zusammenhangs verstehen wir auch, warum wir den künftigen König und Erlöser Israels überhaupt Messias (hebräisch: Maschiach) nennen – denn das hebräische Wort bedeutet auf Deutsch »Gesalbter«.

Wir sind aufgerufen, auf die Ankunft des Messias hinzuarbeiten.

Nach der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz, wird der Begründer einer königlichen Dynastie mit geweihtem Öl gesalbt, nicht aber dessen zahlreiche Nachfolger. Weil es aber eine Unterbrechung oder Unklarheit in der Thronfolge gab, ist auch ein späterer König zu salben (Hilchot Melachim 1, 7–12).

Aus diesem Grund heißt es, dass auch der Messias gesalbt werden wird, da in ihm nach langer Unterbrechung das davidische Königtum wieder von Neuem beginnt. Diesem Umstand verdankt er seinen Titel.

Esel Doch nun ist immer noch die wichtige Frage offen: Wie wird der Messias zukünftig eintreffen: auf einer Wolke oder auf einem Esel? Die Botschaft der Gemara ist, dass er überhaupt kommt, bedingungslos. Sogar wenn sich das Volk Israel und die Menschheit schlecht benehmen, können sie der Notwendigkeit einer zukünftigen messianischen Zeit nicht entgehen.

Als Menschheit und als jüdisches Volk sind wir dazu aufgerufen, auf die Ankunft des Messias, soweit es in unserer Kraft steht, durch Frieden, Harmonie und Nächstenliebe hinzuarbeiten. Wenn wir uns in diesen Dingen auszeichnen, muss der Messias letztlich gar nicht mehr viel machen und kann königlich auf seiner Wolke thronen. Tun wir es aber nicht, so muss er einem Esel gleich schuften, um die Menschen zum Guten zu erziehen.

Der Autor ist Rabbinatsstudent am Zacharias Frankel College in Potsdam.