Es ist eine der klassischen Fragen der jüdischen Geschichte: Inwieweit muss man bei der Ausübung der eigenen Religion auf die Außenwelt Rücksicht nehmen?

Hierbei geht es nicht nur um Höflichkeit. Denn »alle Wege der Tora sind Wege des Friedens«. Selbstverständlich muss man stets bemüht sein, sich anderen gegenüber höflich zu verhalten und sie nicht unnötig zu stören. Vielmehr geht es darum: Wie verfährt man, wenn die Gebote nicht ausgeführt werden können, ohne die Mitmenschen zu beeinträchtigen? Darf man in solchen Fällen wirklich keine Kompromisse eingehen?

Die Frage, wann Abstriche gemacht werden dürfen, ist nicht nur in Diktaturen relevant. Sie stellt sich auch in modernen, demokratischen und kosmopolitischen Gesellschaften.

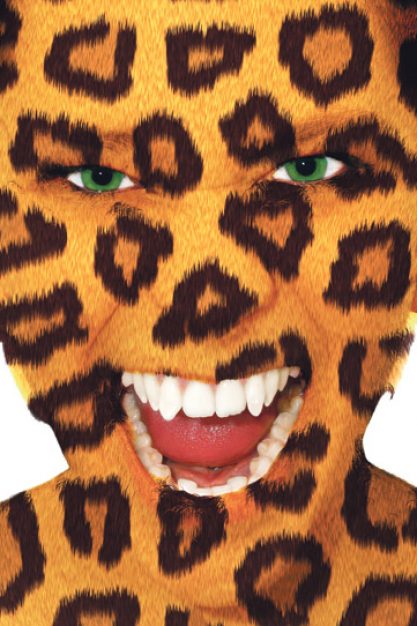

Bereits auf der ersten Seite des Schulchan Aruch finden sich die folgenden Worte: »Man soll sich von anderen, die einen beim Gebet zur Eile drängen, nicht beeinflussen lassen.« Die Weisen des Talmuds erklären: Man soll normalerweise versuchen, sich bescheiden zu verhalten. Bei der Ausführung von Mizwot soll man jedoch »frech wie ein Leopard sein«. Das alles hört sich nicht nach Kompromissbereitschaft an.

Im aktuellen Wochenabschnitt Emor heißt es: »Beobachtet meine Gebote und tut sie, Ich bin der Ewige. Und entweiht nicht meinen heiligen Namen. Sondern, ich soll geheiligt werden unter den Kindern Israel« (3. Buch Moses 22, 31-32). Durch die Einhaltung der Gebote sorgt das jüdische Volk demnach für den guten Ruf Gottes in der Welt. Paradoxerweise gilt dies sogar in den Zeiten, in denen sich Juden durch die Einhaltung von Tora und Mizwot unbeliebt gemacht haben. Sogar dann, wenn andere Völker versuchen, die Ausführung der Gebote zu verhindern. Auch diese Quelle zeugt also von einer eher starrköpfigen Einstellung in der Frage der Kompromissbereitschaft.

Jein Interessanterweise wichen die führenden Köpfe des historischen Rabbinerseminars zu Berlin von dieser Linie beizeiten ab. Die orthodoxen Rabbiner antworteten auf die Frage, ob in besonderen Fällen Kompromisse eingegangen werden dürfen, eher mit einem »Jein«. In ihren halachischen Abhandlungen gibt es hierfür Dutzende Beispiele. Nehmen wir exemplarisch eine Diskussion von Rabbiner David Zvi Hoffmann, Rektor des Seminars von 1899 bis 1920 und einer der bekanntesten talmudischen Denker des 20. Jahrhunderts.

Während der Kaiserzeit gab es eine universelle Wehrpflicht für alle gesunden jungen Männer. Die religiösen jüdischen Soldaten, die ihrem Heimatland für zwei bis drei Jahre dienen mussten, bekamen keine Erlaubnis, die Schabbatgesetze zu halten. Also stand man vor der Frage: Dürfen diese Männer trotzdem zum Militär gehen?

Ein Protest gegen die Wehrpflicht hätte Folgen gehabt. Die Männer hätten zwar wahrscheinlich nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen, bestimmt aber mit einer Gefängnisstrafe. Darüber hinaus wäre es ein riesiger Skandal gewesen, der zu einer Welle von Antisemitismus hätte führen können. Die Auswirkungen der Wehrdienstverweigerung wären nicht abschätzbar gewesen.

Ein junger Mann schrieb einen Brief an Rabbiner Hoffmann und stellte ihm die Frage, ob er von der Tora verpflichtet sei, aus dem Land zu fliehen, um dem Wehrdienst zu entgehen (Melamed Lehoeel 1, 42). »Eine große Frage haben sie gestellt«, antwortete ihm Rabbiner Hoffman, »sie verlangt eine tief gehende Auseinandersetzung, um nach den Gesetzen des Talmuds und aller relevanten Kommentare zu gehen und nicht einfach nach den Neigungen des Herzens zu antworten.«

schiffsreise Der Talmud (Schabbat 19a) erläutert das Gesetz, dass man für eine längere private Schifffahrt nicht weniger als drei Tage vor Schabbat abreisen darf. Im Gegensatz dazu darf man, um ein Gebot zu erfüllen, auch direkt vor Schabbat abfahren. Die letzten drei Tage der Woche stehen in enger Verbindung mit dem Schabbat. In dieser Zeit darf man nichts unternehmen, das dazu führen könnte, die Gesetze des Schabbats zu brechen. So darf man sich in diesen Tagen nicht mehr in eine Situation begeben, die lebensgefährlich werden kann. Dazu zählt auch eine Schiffsreise. Eine längere, möglicherweise gefähr- liche Reise darf daher nur an den ersten Tagen der Woche angetreten werden.

Wendet man diesen Gedanken auf die Situation des Soldaten an, wäre es ein Leichtes, zu erlauben, dass ein jüdischer Soldat seinen Dienst in der kaiserlichen Armee an einem der ersten Wochentage antreten muss. Man könnte sogar argumentieren, dass ein Soldat seinen Dienst unmittelbar vor Schabbat beginnen kann, da er eine Mizwa begeht. Er verhindert schließlich durch seinen Eintritt in die Armee eine potenziell gefährliche Situation für die jüdische Bevölkerung im Kaiserreich.

Ganz so leicht ist der Fall jedoch nicht. Denn nach der halachischen Meinung von vielen Rabbinern gelten die Grundgedanken, die wir dem Fall der Schiffsreise entnommen haben, nur, wenn Zweifel darüber bestehen, ob man die Schabbatgesetze wird brechen müssen. Sie gelten jedoch nicht, wenn man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass man die Gesetze des Schabbat brechen wird.

In einer solchen Situation ist es nicht erlaubt, die Reise anzutreten oder sich in eine andere gefährliche Situation zu begeben. Ein Soldat wird im Laufe seines zwei- bis dreijährigen Dienstes in der kaiserlichen Armee ohne Zweifel häufig gezwungen sein, die Schabbatruhe zu brechen. Nach dieser strengeren Meinung wäre ein Dienst in der Armee also für jüdische Männer nicht möglich gewesen.

militär Beim Wehrdienst handelt es sich allerdings nicht um eine private Angelegenheit, die dem persönlichen Vergnügen gilt. Hätten sämtliche jüdische Soldaten im Kaiserreich aus religiösen Gründen den Wehrdienst verweigert, wäre dies einem Skandal gleichgekommen. Rabbiner Hoffmann erklärt, dass es einem Chilul Haschem, einer Entweihung des Namen Gottes, gleichkäme, in diesem Fall der strengeren halachischen Meinung zu folgen.

Die Halacha bietet einen Weg, den Wehrdienst trotz der offensichtlichen Auswirkungen auf die Einhaltung der Schabbatruhe zu ermöglichen. Und diesem Weg ist Vorzug zu geben. Rabbiner Hoffmann wendet hier also das Konzept von Chilul Haschem an, um einen geeigneten Kompromiss mit dem Leben in der Gesellschaft des Kaiserreichs zu erreichen.

Bemerkenswert ist dabei insbesondere, dass Rabbiner Hoffmann nicht etwa vorschlägt, eine generelle Extrabehandlung der jüdischen Soldaten bei der Armee durchzusetzen. Er erklärt in seinen Ausführungen lediglich, dass jeder Soldat sich bemühen sollte, die gute Meinung seines Offiziers zu gewinnen, um mit ihm individuelle Regelungen und Ausnahmen besprechen zu können. Dies zeigt eine grundlegende Bereitschaft zu Kompromissen, wenn diese einem höheren Ziel dienen und Rücksicht nehmen auf die Realitäten der Gesellschaft, in der man lebt.

Der Autor studiert an der Freien Universität und am Rabbinerseminar zu Berlin.