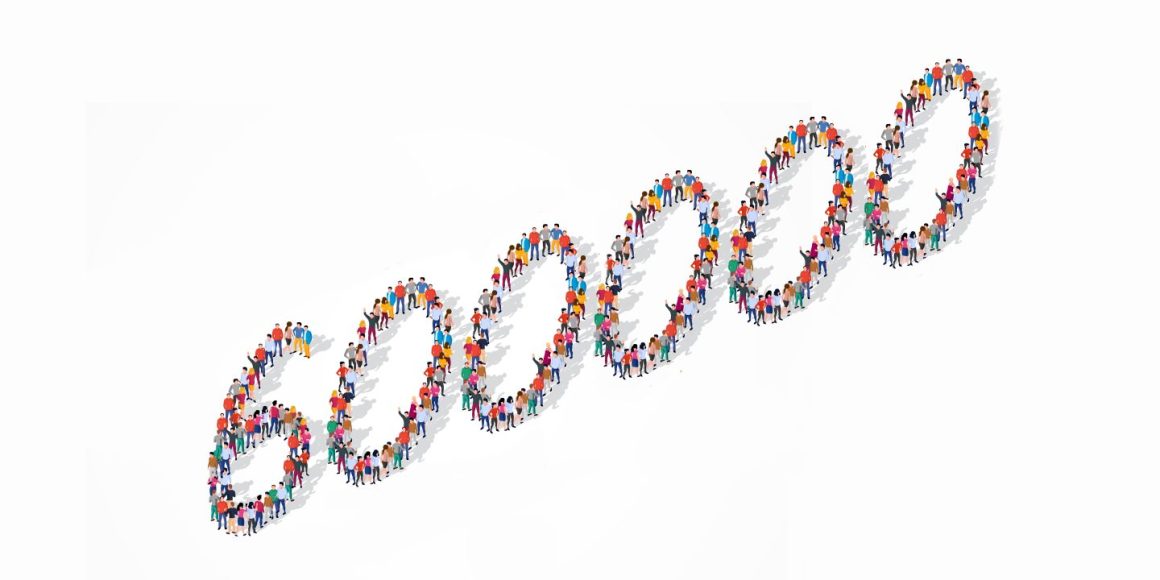

Sechshunderttausend – so viele Juden etwa lebten 1948 unmittelbar vor der Staatsgründung Israels im damaligen Mandatsgebiet Palästina. Eine Schicksalszahl. Die 600.000 begleitet uns durch die gesamte jüdische Literatur.

Im Talmud (Gittin 57a) wird im Namen von Rabbi Jochanan berichtet, dass König Jannai, der von 103 bis 76 v.d.Z. über Judäa herrschte, 600.000 Städte auf dem »Berg des Königs« baute. In jeder dieser Städte lebten 600.000 Einwohner. Wenn man diese Aussage wörtlich nimmt, dann behauptet der Talmud, dass im Israel der Antike 360 Milliarden Menschen lebten. Es ist kaum vorstellbar, dass die Autoren des Talmuds ihre Angaben wörtlich nahmen. Was also hat diese Geschichte zu bedeuten?

EXODUS Im 2. Buch Mose (12,37) lesen wir vom Auszug aus Ägypten: »Es waren an die 600.000 Mann zu Fuß, nicht gerechnet die Kinder.« Am Ende der Wüstenwanderung, 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, beträgt die Anzahl immer noch circa 600.000 (4. Buch Mose 26,51). Historiker halten diese hohen Zahlen für unrealistisch und verwerfen den Exodus unter anderem deswegen als Mythos. Wenn wir den Text der Tora dennoch wörtlich nehmen, stellt sich die Frage: Warum hat sich die Anzahl der Israeliten während der Wüstenwanderung kaum verändert?

Weitere Quellen der jüdischen Tradition erwähnen die Zahl 600.000. So sagt der Talmud (Schabbat 88a), dass während der Empfängnis der Tora 600.000 Engel vom Himmel herabstiegen. Und im Sohar, dem Hauptwerk der Kabbala, heißt es, die Tora enthalte 600.000 Buchstaben. Es gibt zwar nur rund 300.000 Buchstaben in der Tora, doch die Kommentatoren erklären, dass ein Buchstabe aus mehreren Teilbuchstaben bestehen kann.

Das Alef beispielsweise besteht aus zweimal Jud und einem Waw. Die einzelnen Teilbuchstaben ergeben dann insgesamt 600.000.

Der Arizal, Rabbi Jitzchak Luria (1534–1572), lehrt, dass das jüdische Volk aus 600.000 Seelen besteht. Diese unterteilen sich in jeweils 600.000 Seelenteile. Dies bedeutet, dass sich mehrere Menschen eine Seele teilen können.

BRACHA Laut der Halacha muss man beim Anblick von 600.000 Juden an einem einzigen Ort den Segen »Gepriesen seist Du, G’tt, König des Universums, Inhaber der Weisheit der verborgenen Geheimnisse« sprechen. Laut dem Rambam, Maimonides (1138–1204), gilt dieses Gesetz nur in Israel. Nach Ansicht von Rabbi Josef Karo (1488–1575) gilt es überall auf der Welt.

Rabbi Yaakov Abuchatzira (1806–1880) lehrt, dass das Torastudium deshalb so wichtig ist, weil die 600.000 Buchstaben der Tora als Schutz für die 600.000 Seelen Israels fungieren. Jeder Buchstabe hat eine dazugehörige Seele.

Rabbi Hillel Rivlin (1758–1838), ein direkter Vorfahre des ehemaligen israelischen Präsidenten Reuven Rivlin, schreibt im Namen des Gaon von Wilna (1720–1792), dass die Einwanderung von 600.000 Juden ins Heilige Land die Ankunft des Maschiach vorantreiben würde.

Zusammenkunft Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Sie scheint auf eine Zusammenkunft zur Heiligkeit hinzuweisen.

Rabbi Jochanan aus der am Anfang zitierten talmudischen Passage lebte im 3. Jahrhundert n.d.Z. im Heiligen Land. In jener Zeit wurde die jüdische Bevölkerung immer mehr zur Minderheit, und die traumatischen Erlebnisse des Bar-Kochba-Aufstandes ließen jegliche Hoffnung auf Selbstbestimmung verblassen. Der Talmud leitet die Geschichte über die Städte auf dem »Berg des Königs« mit einem Vers aus dem Buch Eicha, den sogenannten Klageliedern, ein: »Der Herr hat vertilgt und nicht verschont alle Wohnungen Jakows (…), zu Boden geworfen und entweiht hat er ihr Königreich« (2,2).

König Jannai war einer der letzten souveränen Herrscher vor der Ankunft der Römer, doch er verhielt sich unwürdig und mörderisch. Vielleicht ist diese Geschichte eine Erzählung davon, wie die Zusammenkunft zur Heiligkeit auch wieder verloren gehen kann.