Herr Farnadi-Jerusalmi, am Sonntag schreiben Sie zum Abschluss der Jüdischen Kulturtage in Berlin die letzten Buchstaben der neuen Torarolle für die Synagoge in der Brunnenstraße. Wie lange dauert es, so eine ganze Rolle fertigzustellen?

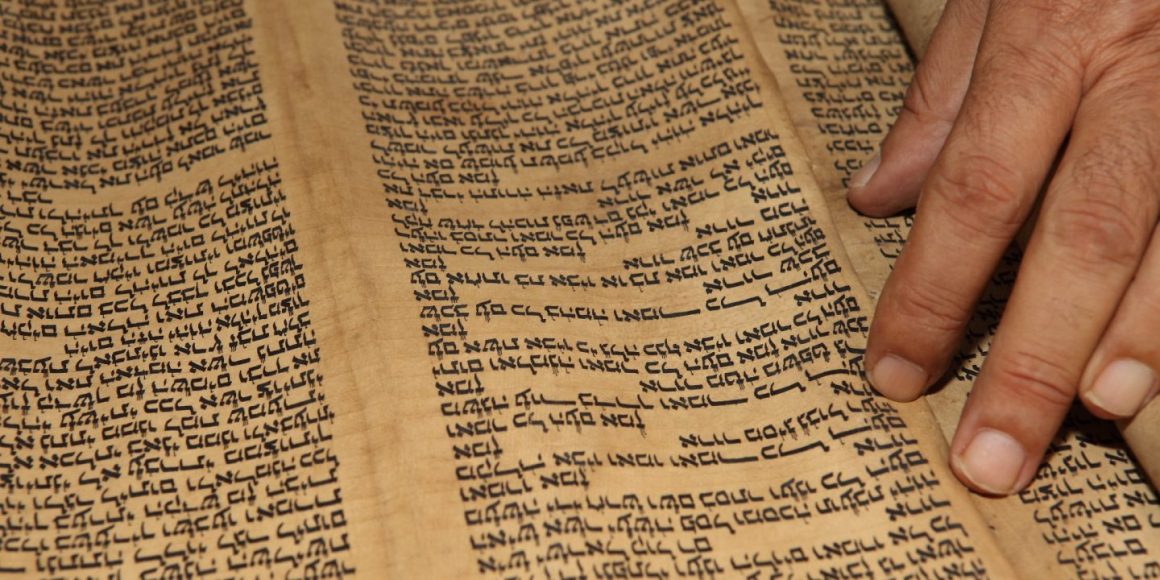

Oh das ist eine große Aufgabe. Die Tora hat 304.805 Buchstaben, und jeder davon muss korrekt geschrieben sein, sonst ist sie nicht koscher und darf beispielsweise nicht in einer Synagoge vorgelesen werden. Ich habe in meinem Beruf als Sofer, also Schreiber, erst ein einziges Mal eine gesamte Torarolle geschrieben, das war während der Corona-Zeit. Da habe ich etwas länger als ein Jahr gebraucht und fast jeden Tag daran gearbeitet.

Was sind sonst Ihre Aufgaben als Sofer?

Am häufigsten repariere ich alte Torarollen. Wie gesagt, sobald nur ein Buchstabe falsch geschrieben, zerrissen, oder nicht mehr lesbar ist, muss die Schrift ausgebessert werden. Manchmal ist es den Betern einer Synagoge selbst aufgefallen, und dann werde ich gerufen. Manchmal soll ich aber auch einfach die ganze Rolle kontrollieren, präventiv. Dazu benutze ich heute auch eine digitale Technik. Ich mache Fotos jeder Spalte und scanne sie ein. Ein Programm zeigt mir dann an, ob Buchstaben fehlen oder falsch geschrieben sind. Daneben schreibe ich natürlich viele kürzere Texte, wie zum Beispiel Megillot, Mesusot und Tefillin.

Warum haben Sie sich für diesen außergewöhnlichen Beruf entschieden?

Ich habe immer gern gezeichnet, und ich liebe Kalligraphie. Mich faszinieren aber auch Sprachen, Etymologie, Grammatik und Linguistik. Der Beruf des Sofers verbindet beides. Außerdem ist es eine sehr spirituelle, erhebende Aufgabe. Im Hebräischen hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert und eine religiöse Bedeutung. Es ist übrigens die 613. Mizwa, also die letzte in der Reihe der 613 Mizwot, einmal im Leben eine Tora zu schreiben.

Und wie wird man ein Sofer?

Es gibt Kurse, die drei oder mehr Monate gehen, aber danach muss man noch sehr viel üben. Am Ende macht man eine Prüfung. Es geht nicht nur darum, die Buchstaben perfekt mit der Tinte auf das raue Pergament zu bringen, sondern man muss sehr viele Regeln kennen. Man kann zum Beispiel, wenn man sich verschrieben hat, nicht einfach einen Teil des Buchstabens radieren und neu schreiben. Dann wäre die Rolle nicht mehr koscher, auch wenn das im Nachhinein niemandem auffiele. Ein Sofer muss also jemand sein, dem man zu 100 Prozent vertrauen kann.

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?

Das Schreiben ist fast wie eine Meditation, ich sitze ganz ruhig da und konzentriere mich auf jeden einzelnen Buchstaben. Das ist sehr schön.

... es klingt aber auch ein bisschen einsam.

Nein, gar nicht. Ich spreche viel mit meinen Kunden, reise herum. Ich gebe Workshops und kann so unsere Tradition an Kinder und Erwachsene weitergeben. Auch eine Torarolle fertigzustellen ist am Ende oft eine Teamarbeit. Nehmen wir die Torarolle vom Sonntag: Sie wurde von anderen geschrieben, und nun von mir fertiggestellt. Die einzelnen Blätter haben die Frauen und Mädchen aus der KAJ-Gemeinde in der Brunnenstraße selbst mit Sehnen zusammengenäht und um die Hölzer, die die Rolle am Ende halten, herum befestigt.

Was ist noch besonders an dieser Torarolle?

Auf dem Samtmantel der Tora sind die Namen verschiedener Orte in Israel gestickt, in denen vor einem Jahr die schrecklichen Massaker stattfanden. Nun erinnern wir an die Verstorbenen mit dieser Rolle. Es berührt mich sehr, dass wir die Rolle an dem Ort fertig schreiben werden, an dem früher jüdische Bücher verbrannt wurden. Es ist ein Zeichen, dass wir und unsere Tradition überlebt haben.

Das Gespräch führte Mascha Malburg.