Paraschat Schemini ist ein besonders inhaltsreicher Wochenabschnitt: Halachische Vorschriften gesellen sich zu wertvollen Erzählungen, große Themen wie Kaschrut, das Alkoholverbot für Kohanim (Priester) sowie der Tod Nadaws und Awihus reihen sich aneinander. Doch neben den großen Themen sollte das Augenmerk auch auf die kleineren, nach feinsinniger Auslegung rufenden Details gelenkt werden.

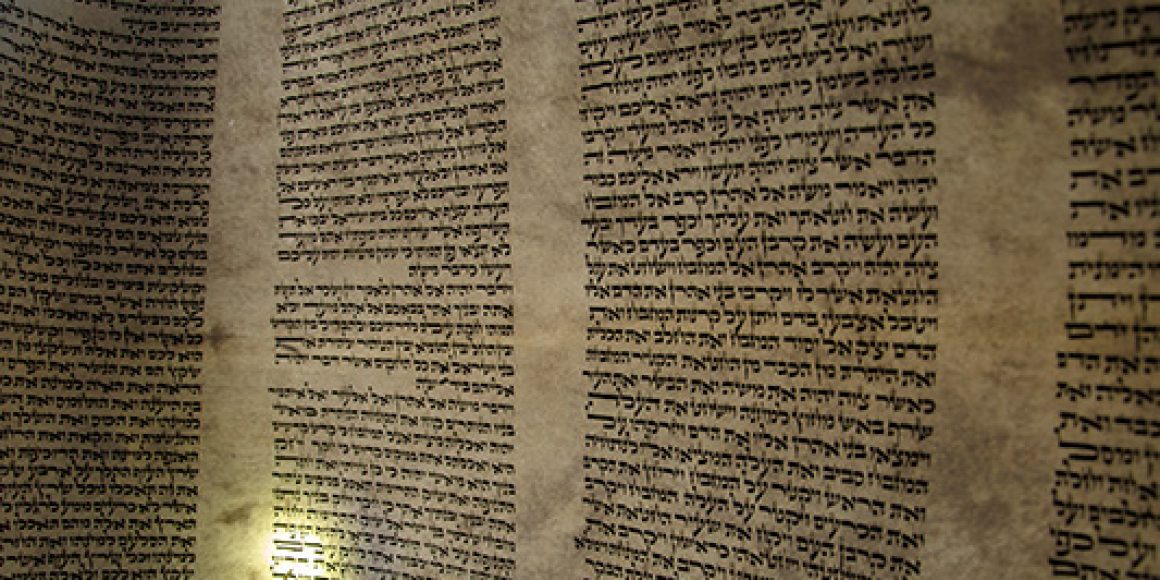

So heißt es etwa im 3. Buch Mose 11,42: »Alles, was auf dem Bauch geht, (...) dürft ihr nicht essen, denn ein Abscheu ist es.« Der Reptilienbauch, Gachon, kommt als Wort in der ganzen Tora nur zweimal vor: hier in unserem Wochenabschnitt und im Garten Eden bei jener ersten Schlange, die verflucht wird, sodass sie auf dem Bauch kriechen muss (1. Buch Mose 3,14). Um uns die daraus resultierende rituelle Unreinheit dieses Tieres und seiner Artverwandten plakativ vor Augen zu führen, betont die Tora das Wort Gachon in unserer Parascha, indem sie das Waw, den dritten Buchstaben des Wortes, größer schreibt.

Bedeutung Das Waw in Gachon hat allerdings womöglich noch eine weitere Bedeutung, wie uns unsere Weisen im Talmudtraktat Kidduschin lehren. So wird überliefert: »Die frühen (Schriftgelehrten) wurden Sofrim genannt, da sie alle Buchstaben in der Tora zu zählen (sofrim) pflegten und (als Fazit) sagten: Das Waw in Gachon ist die Hälfte der Buchstaben einer Torarolle, ›darosch darasch‹ ist die Hälfte der Wörter.«

Neben den weiteren im Talmud berichteten Zähl-Ergebnissen der Weisen sind diese beiden Punkte vor allem interessant, weil sie unseren Wochenabschnitt betreffen: Das Waw in Gachon ist ebenjenes genannte große Waw, »darosch darasch« aber entstammt einem früheren Vers des Wochenabschnitts: »Und Mosche suchte und suchte (darosch darasch) nach dem Sündopferbock, doch siehe, er war verbrannt« (10,16).

Das Waw in Gachon sei also die Mitte aller Buchstaben in der Tora, »darosch darasch« dagegen sei die Mitte aller Wörter. Doch stimmt das? Zumindest sieht es nach einem ernsten Problem aus. Wie der Talmud schreibt, interessierte sich Raw Josef, der spätere Rosch Jeschiwa der großen Tora-Akademie von Pumbedita in Babylonien, für die Anzahl der Buchstaben in der Tora. Auf seine Frage hin, ob es eine gerade oder ungerade Gesamtzahl sei, zählte man nach. Dabei ergab sich, dass das Waw in Gachon sowie »darosch darasch« weder in Bezug auf die Buchstaben noch auf die Wörter die Mitte der Tora sind.

Mystik Tatsächlich gibt es in der Tora 79.980 Wörter und 304.805 Buchstaben. Oder, wie der Sohar Chadasch es ausdrückt: Es gibt 600.000 Buchstaben in der Tora, gemäß der Menge der Seelen des jüdischen Volkes. Die Hälfte davon – etwa 300.000 – ist in unserer schriftlichen Tora offenbart, die andere mystisch auf die mündliche verteilt.

Errechnet man nun die Mitte der Buchstaben und die der Wörter, so lässt sich feststellen, dass sie sich einige Kapitel von Gachon und »darosch darasch« entfernt befinden. Wie kann das sein? Wichtige Rabbiner wie Reuwen Margeliot und Jizchak Silber sind dieser Frage im vergangenen Jahrhundert nachgegangen. Ihrem Ansatz nach muss man das Talmudzitat anders verstehen: »Das Waw in Gachon ist die Hälfte der Buchstaben einer Torarolle, ›darosch darasch‹ ist die Hälfte der Wörter.«

Wenn der Hintergrund nicht beachtet wird, läuft man Gefahr, Zitate falsch zu verstehen. Auch hier sind anscheinend nicht die Anzahl der Buchstaben und Wörter der Tora als Ganzes gemeint, sondern zwei besondere Kategorien: nämlich Buchstaben, die wie das Waw in Gachon ungewöhnlich geschrieben werden – in diesem Fall größer – sowie Doppelwörter wie »darosch darasch«, die in der Torarolle identisch geschrieben werden, also bei Missachtung der Vokalisierung keinen Unterschied aufweisen. Dazu gehören beispielsweise G’ttes Ruf an Awraham bei der Bindung seines Sohnes Jizchak, den er mit »Awraham, Awraham« einleitet (1. Buch Mose 22,11), oder das aus unserem Wochenabschnitt stammende Verbot, wimmelndes Gewimmel, »hascherez haschorez«, zu essen (3. Buch Mose 11,41).

Schreibweise In der gesamten Tora gibt es 17 Buchstaben, die eine ungewöhnliche Schreibweise haben, nämlich sechs kleine und zehn große Buchstaben, daneben das berühmte zerteilte Waw aus Pinchas’ Friedensbund (4. Buch Mose 25,12). Das Gachon-Waw in unserem Wochenabschnitt ist das mittlere dieser besonderen Buchstaben, acht gehen ihm voraus und acht folgen ihm.

Das Phänomen eines zweimal hintereinander geschriebenen Wortes gibt es in der Tora insgesamt 89-mal. Unsere Doppelung »darosch darasch« ist dabei auf Platz 45. Somit gehen ihr 44 Doppelungen voraus und 44 folgen ihr. Es ist daher sehr naheliegend, dass es dies ist, was die frühen Schriftgelehrten meinten.

Aber sie beabsichtigten nicht, die Gesamtzahl der Wörter und Buchstaben mitzuteilen. Rabbiner Margeliot vermutet, dass die Feststellung, dass »darosch darasch« und das Gachon-Waw je die Mitte ihrer Art sind, neben ihrem exegetischen Wert einer Art Schnellkorrektur für Torarollen diente. Denn diese Doppelungen sowie die besonderen Buchstaben waren womöglich bedroht, beim Abschreiben vergessen zu werden. So konnte der Schreiber sich mithilfe dieses Wissens am Ende selbst überprüfen: Gehen dem Waw in Gachon genauso viele Sonderzeichen voraus wie ihm folgen, dann fehlt wahrscheinlich keines. Gleiches gilt für »darosch darasch«.

Dass diese beiden kleinen Wörter »darosch darasch« (»er erforschte intensiv«) in einer Hinsicht die Mitte der Tora sind, ist jedoch auch inhaltlich naheliegend. Denn sie drücken unseren ganzen Zugang zu diesem himmlischen Geschenk aus: »Dieses Buch der Tora soll nicht von deinem Mund weichen, du sollst dich Tag und Nacht mit ihm befassen« (Jehoschua 1,8). Bis in die Anzahl der Buchstaben hinein »sollst du sie wenden und wenden, denn alles ist in ihr« (Pirkej Awot 5,25).

Der Autor studiert Jüdische Theologie an der Universität Potsdam.

Paraschat Schemini

Der Wochenabschnitt schildert zunächst die Amtseinführung Aharons und seiner Söhne als Priester sowie ihr erstes Opfer. Dann folgt die Vorschrift, dass die Priester, die den Dienst verrichten, weder Wein noch andere berauschende Getränke trinken dürfen. Der Abschnitt listet auf, welche Tiere koscher sind und welche nicht, und er erklärt, wie mit der Verunreinigung durch tote Tiere umzugehen ist.

3. Buch Mose 9,1 – 11,47