Es ist ein Gebot aus der Tora, den Schabbat zu heiligen, denn es steht in der Tora: »Gedenke des Schabbattags, um ihn zu heiligen« (2. Buch Mose 20,8). Die Rabbiner haben festgelegt, dass diese Heiligung mit einem Becher Wein am Freitagabend erfolgen soll (Talmud Bawli, Psachim 106). Dieses Gebot der Heiligung wird als Kiddusch bezeichnet.

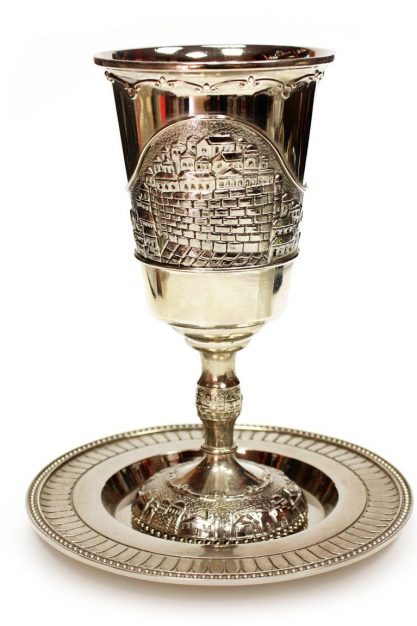

Es gibt einige Gesetze, die sich auf den Kiddusch und speziell auf den Wein, den Becher und die Ausführung beziehen. Damit die Mizwa auf die schönste Art ausgeführt wird, soll man für den Kiddusch einen schönen Becher benutzen. Daher greifen viele zu einem silbernen Becher.

Idealerweise sollte jeder Zuhörer vom Kidduschwein trinken.

Ein Einwegbecher sollte für diesen Zweck nicht genutzt werden, es sei denn, es gibt keine andere Möglichkeit. Falls man gar keinen Becher findet, darf der Kiddusch über eine Weinflasche gesprochen werden. Man soll keinen Becher benutzen, der nicht vollkommen ist oder einen Riss beziehungsweise eine Ritze hat.

Kidduschwein Der Kidduschbecher muss gut von innen und außen gewaschen werden, um sicherzustellen, dass er absolut sauber ist. Viele haben den Brauch, kurz vor dem Kiddusch den Becher auszuwaschen, selbst wenn er sauber ist. Der Becher soll für den Kiddusch bis zum Rand mit Rotwein oder Traubensaft gefüllt sein. Falls man keinen Rotwein trinkt oder den Geschmack von Weißwein bevorzugt, darf auch dieser verwendet werden.

Idealerweise sollte jeder Zuhörer vom Kidduschwein trinken. Wenn die Person, die den Kiddusch gemacht hat, direkt aus dem Becher trinkt, sollte sie nichts daraus in die Gläser der anderen Zuhörer gießen, da dieser Wein jetzt »pagum« (fehlerhaft) ist. Solange Familienmitglieder jedoch direkt aus dem Kidduschbecher trinken, gilt dieser Wein nicht als Pagumwein, da das Trinken der Familienmitglieder als eine Art »Verlängerung« des ursprünglichen Trinkens gilt.

Pagum Erst wenn der Wein in einen anderen Becher gegossen wurde, gilt er als pagum (Mischna Brura 18,24). Wer also den Kidduschwein in das Glas seiner Zuhörer gießen möchte, sollte zunächst nach dem Trinken ein wenig Wein aus der Flasche in seinen Becher gießen. Dies »repariert« den Wein im Becher, und er kann dann für die anderen Anwesenden eingegossen werden (Schulchan Aruch 182,6; Mischna Brura 271,82).

Eine andere Lösung wäre, aus dem Kidduschbecher in sein eigenes Glas zu gießen und den Wein daraus zu trinken. Auf diese Weise wird der Wein im Kidduschbecher nicht pagum, und er kann daraus in die Gläser der Zuhörer eingeschenkt werden.

Es gibt zwei sehr verbreitete Traditionen, wie man den Kiddusch ausführt.

Es gibt eine weitere Methode, die oft in den Gemeinden angewendet wird, nämlich vor dem Rezitieren des Kidduschs ein wenig Wein in die Becher aller Anwesenden zu gießen. Nachdem sie den Kiddusch gehört haben, können sie diesen Wein trinken. In diesem Fall muss die Person, die den Kiddusch macht, überhaupt keinen Wein aus ihrem Becher gießen, weil der Wein der Gäste während des Kidduschs als Kidduschwein gilt.

Zeitverzögerung Dies hat zwei Vorteile: Zum einen wird die Zeitverzögerung der Gäste zwischen der Ausführung der Bracha (des Segensspruchs) und dem Trinken des Weins verkürzt. Auch entfällt das Pagum-Problem. Diese Methode ist besonders für ein großes Publikum und für Gäste geeignet, für die es unangenehm wäre, Wein zu trinken, der aus dem Kidduschbecher eingeschenkt wird, aus dem die Person, die den Kiddusch gemacht hat, getrunken hat (Mischna Brura 83).

Es gibt zwei sehr verbreitete Traditionen, wie man den Kiddusch ausführt: Entweder wird er teilweise im Stehen gesprochen, der Rest im Sitzen, oder man steht die gesamte Zeit, in der der Kiddusch rezitiert wird. Selbst diejenigen, die den Kiddusch im Stehen ausführen, setzen sich aber vor dem Trinken des Weins auf ihre Stühle.

Challot Die Challot (Zopfbrote) sollen sich bereits vor dem Kiddusch auf dem Tisch befinden. Sie müssen während des Kidduschs und bis nach dem Segensspruch auf die Challot bedeckt sein. Zwei Hauptgründe werden dafür angegeben. Erstens soll man normalerweise bei einer Mahlzeit immer als Erstes Brot essen und erst danach den Wein trinken.

Doch da am Schabbat diese Reihenfolge geändert wird, bedecken wir die Challot, um sie nicht zu »beschämen«.

Zweitens ist während der Wüstenwanderung des jüdischen Volkes zu biblischen Zeiten täglich Manna vom Himmel gefallen. Am Freitag fiel jedoch eine doppelte Portion – für Freitag und Samstag. Um dessen zu gedenken, nutzen wir zwei Challot, die sowohl von unten (mit einem Challabrett) als auch von oben (mit einem Tuch) bedeckt werden, da das Manna in der Wüste von beiden Seiten mit Tau bedeckt war.

Der Kidduschtext ist in jedem Siddur (Gebetbuch) oder Birkon zu finden.