In unserem Wochenabschnitt heißt es: »Du sollst Meinen heiligen Namen nicht entweihen. Ich werde inmitten der Kinder Israels geheiligt sein. Ich bin der Herr, der euch heiligt« (3. Buch Mose 22,32).

Dieser Vers ist die Quelle für die große Mizwa »Kiddusch Haschem«, die Heiligung von Gʼttes Namen. Dies bedeutet, Juden sind in bestimmten, einzigartigen Momenten dazu verpflichtet, ihr Leben für die absolute Wahrheit, ihren tiefsten moralischen Glauben und ihre Überzeugung aufzugeben, für die Heiligung von Gʼttes Namen.

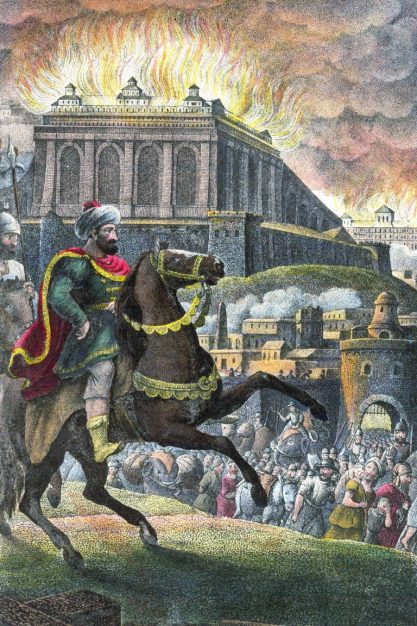

Kiddusch Haschem enthält eine weitere ebenso wichtige Komponente, von der wir im biblischen Buch Daniel lesen. Dort wird die Geschichte von vier jüdischen Prinzen erzählt, Nachkommen Jehudas, die zur jüdischen Königsfamilie gehörten. Sie wurden vom babylonischen König Nebukadnezar gefangen genommen, nachdem er in Jerusalem eingefallen war, einige Jahre vor der Zerstörung des Ersten Tempels.

Die Prinzen waren noch sehr jung, als sie von zu Hause fortgerissen und in den Palast Nebukadnezars gebracht wurden. Ihre Namen waren Daniel, Chananja, Mischael und Asarja. Den Anweisungen Nebukadnezars zufolge sollten sie drei Jahre lang eine Ausbildung erhalten, um später hohe Positionen am Hof zu bekleiden und den König bei der Herrschaft über sein Reich zu unterstützen.

Die gesamte Menschheit sollte Nebukadnezar als gʼttlichen Herrscher anerkennen und sich vor ihm verneigen

Nebukadnezars Hochmut kannte keine Grenzen. Er forderte, dass ihn die gesamte Menschheit als gʼttlichen Herrscher anerkennen und sich vor einem von ihm errichteten Götzenbild verneigen müsse. Man stellte in der Hauptstadt eine riesige goldene Statue auf. Alle Hofbeamten versammelten sich, auch die jüdischen Prinzen Chananja, Mischael und Asarja. (Daniel war zu dieser Zeit abwesend.) Dann wurde das Dekret des Königs verkündet: »Wenn ihr den Klang des Pfeifhorns, des Klavichords, der Harfe, der Zither, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der wird in einen glühenden Ofen geworfen« (Daniel 3, 5–6).

Schließlich ertönte die Musik, und alle warfen sich auf den Boden – bis auf die drei jüdischen Männer. Ein schrecklicher Zorn erfasste den König. Er rief sie zu sich, erbost darüber, dass sie es wagten, seine Anweisungen zu missachten. »Welcher Gʼtt wird euch aus meiner Hand retten?«, schrie er zynisch.

Er befahl, den Ofen siebenmal so stark zu heizen wie sonst, und trug einigen Männern aus seinem Heer auf, die jüdischen Prinzen zu fesseln und ins Feuer des Ofens zu werfen.

Und so wurden die Prinzen mit ihren Mänteln, Hosen und Gewändern gebunden, und man warf sie in den brennenden, feurigen Ofen.

Man warf sie in den brennenden, feurigen Ofen, doch Chananja, Mischael und Asarja blieben unversehrt

Die Hitze des Ofens war so groß, dass die Männer des Königs, welche die drei Juden in den Ofen geworfen hatten, auf der Stelle verbrannten. Doch Chananja, Mischael und Asarja blieben unversehrt: »Das Feuer hatte keine Wirkung auf ihre Körper, das Haar auf ihren Köpfen war nicht versengt, ihre Kleider hatten sich nicht verändert, und der Geruch des Feuers war nicht von ihnen aufgenommen worden« (Daniel 3, 27–28).

Nebukadnezar war zutiefst erstaunt und rief: »Gepriesen sei der G’tt Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos (so nannte er die drei jüdischen Männer), der Seinen Engel sandte und Seine Diener rettete, die Ihm vertrauten, vom Befehl des Königs abwichen und ihr Leben riskierten, um keinen anderen G’tt anzubeten oder sich vor ihm niederzuwerfen als ihrem G’tt.«

Der Talmud lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ein scheinbar unbedeutendes Detail. Im Tanach heißt es: »Und diese Männer wurden gebunden mit ihren Mänteln, Hosen, Gewändern und wurden mitten in den glühenden Ofen geworfen« (Daniel 3,21).

Der Tanach betont, dass sie in die Gewänder gekleidet waren, die sie beim Dienst im Palast und in der Gegenwart des Königs trugen: glänzende, edle Gewänder, die dem Adel vorbehalten waren. Sie wussten, dass sie sich nicht vor dem Götzenbild verneigen würden und wahrscheinlich zum Tode verurteilt würden, warum fühlten sie sich dann gezwungen, ihre feinsten Kleider zu tragen?

Die Antwort, die der Talmud gibt, ist verblüffend – und sie wiederholt sich 2400 Jahre später in Bayern

Rabbiner Shimon Schwab (1908–1995), Gemeinderabbiner in Ichenhausen westlich von Augsburg, hielt im Frühjahr 1933 am Schabbat Ki Tissa vor seiner Gemeinde eine Predigt, in der er versuchte, die Sünde des Goldenen Kalbs zu erklären. Er zitierte eine Auslegung des berühmten deutschen Rabbiners Samson Raphael Hirsch (1808–1888), wonach es keinen Mittler zwischen dem Volk Israel und Gʼtt brauche, da jeder Mensch eine direkte Beziehung zu Gʼtt habe.

Vermutlich wollte Rabbi Schwab etwas sagen in der Art: »Juden brauchen keinen Mittler.« Doch er sagte: »Juden brauchen keinen Hitler.« Dies rief die Gestapo auf den Plan. Rabbiner Schwab zeigte Hirschs Kommentar, auf den er seine Predigt stützte, und versuchte, sich zu erklären.

»Juden brauchen keinen Hitler.«

Rabbiner Shimon Schwab

Daraufhin wurde er zwei Monate lang in der Schwebe gehalten. Er wusste nicht, ob die Gestapo ihn verhaften würde, und behielt deshalb, wenn er am Abend schlafen ging, seine Kleidung an und schlief nicht im Schlafanzug.

Warum wollte er nicht in seinem Schlafanzug schlafen? Er hatte von einem Bekannten gehört, der mitten in der Nacht von der Gestapo abgeholt und im Schlafanzug aufgehängt wurde. Rabbi Schwab hatte Angst, dass die Gestapo auch ihn mitten in der Nacht verhaften und in seinem Schlafanzug aufhängen würde. Am nächsten Morgen würden dann alle Juden ihren geliebten geistigen Anführer im Schlafanzug am Galgen hängen sehen. Was für eine Scham und Schande! Und was für ein Triumph für die Nazis!

In Rabbiner Schwabs Augen wäre dies Chillul Haschem gewesen, die Entweihung von Gʼttes Namen, wenn ein Rav, ein geistliches Oberhaupt Israels, öffentlich in solcher Kleidung aufgehängt würde. Um diese Entweihung des gʼttlichen Namens und die Entweihung und Verletzung seines Volkes zu vermeiden, schlief Rabbi Schwab zwei Monate lang nachts in der Kleidung, die er am Tage trug, damit er, wenn er getötet werden würde, in Würde sterben könnte.

Die Idee dazu hatte Rabbi Schwab aus dem biblischen Buch Daniel. Chananja, Mischael und Asarja wollten in ihren königlichen Kleidern in die Flammen geworfen werden. Sie wollten nicht, dass ihr Volk seine Würde und seine innere Standhaftigkeit verliert. Sie weigerten sich, ihren Feinden den zusätzlichen Sieg zu gönnen. Sie würden selbst in diesem qualvollen Moment Prinzen bleiben. Ihr Gʼtt, ihr Glaube und ihre Nation würden nicht geschändet werden. Sie erfüllten die Mizwa von Kiddusch Haschem.

Der Autor ist Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.

inhalt

Am Anfang des Wochenabschnitts Paraschat Emor stehen Verhaltensregeln für die Priester und ihre Nachkommen. Ferner wird beschrieben, wie die Opfertiere beschaffen sein müssen. Außerdem werden kalendarische Angaben zu den Feiertagen gemacht: Schabbat, Rosch Haschana, Jom Kippur und die Wallfahrtsfeste Pessach, Schawuot und Sukkot werden festgelegt. Gegen Ende des Wochenabschnitts wird erzählt, wie ein Mann den G’ttesnamen ausspricht und für dieses Vergehen mit dem Tod bestraft wird.

3. Buch Mose 21,1 – 24,23