Im Traktat Sanhedrin (64a) berichtet der Talmud davon, wie es zum Ende des Götzendienstes kam. Die Rabbiner der Antike waren sich darin einig, dass die Verehrung der heidnischen Götter großen Schaden anrichtet.

Die Lust, im heidnischen Pantheon den verschiedenen Gottheiten ein Opfer darzubringen, vergleicht der Talmud mit der Lust auf Sex.

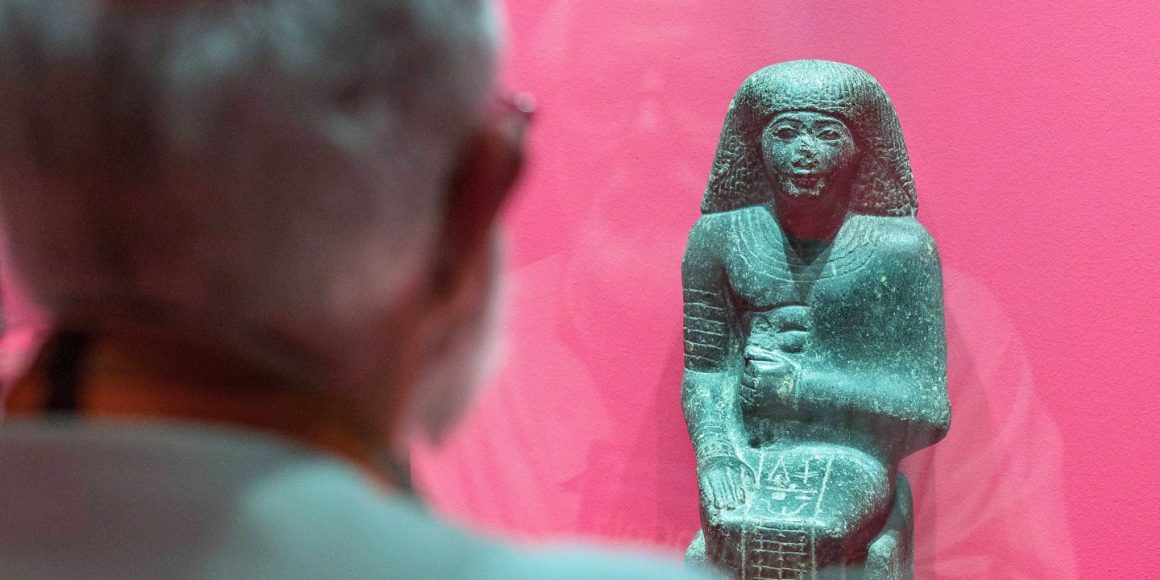

Statuen Gelegentlich eine Statue zu verehren – selbst für viele fromme Juden war es lange Zeit undenkbar, darauf zu verzichten. Unsere Weisen schreiben, G’tt habe dieses Bedürfnis erschaffen, damit die Menschen es überwinden, damit der Mensch trotz all der Schwierigkeiten mit dem Götzendienst immer den einen G’tt wählt.

Doch da dieser innere Kampf zu viele Opfer forderte, entschlossen sich die Rabbinen, durch das Gebet in die menschliche Psyche einzugreifen und die menschliche Wahrnehmung ein für alle Mal zu verändern. Drei Tage lang sollen die talmudischen Weisen intensiv gebetet und gefastet haben. Am dritten Tag sandte G’tt ihnen einen Zettel, auf dem stand, dass Er die Gebete angenommen habe. An jenem Tag war das Bedürfnis nach Götzendienst verschwunden.

Pantheon Im Laufe der nächsten Jahrzehnte mussten sich viele heidnische Priester einen neuen Job suchen, denn das Interesse am Pantheon war unwiderruflich erloschen. Die Welt entwickelte sich von einer polytheistischen zu einer (bis heute) monotheistischen Welt. Laut dem Talmud wurde diese globale Veränderung durch die Gebete der Rabbinen erwirkt.

Doch bekanntlich hat alles seinen Preis. Der für die Aufgabe des Götzendienstes war der Verlust der Prophetie, die die authentische Kommunikation mit G’tt bis dahin ermöglicht hatte.

Doch bekanntlich hat alles seinen Preis. Der für die Aufgabe des Götzendienstes war der Verlust der Prophetie, die die authentische Kommunikation mit G’tt bis dahin ermöglicht hatte.

Der Teil des Gehirns beziehungsweise der Seele, der für die Versuchung des Götzendienstes verantwortlich war, ist derselbe Teil, der die Prophetie ermöglicht. Deswegen endete im Judentum mit den Propheten Haggai, Secharia und Malachi auch die Epoche der Prophetie.

Ab jetzt waren das Studium der religiösen Texte und deren Interpretation und nicht mehr die direkte Verbindung des Propheten ausschlaggebend für das Judentum. Eine Welt ohne Prophetie und Götzendienst gleicht einer Welt ohne Essen und dem Bedürfnis nach Essen. Der weltweite Hunger ist zwar besiegt, doch niemand kann mehr in den Genuss einer leckeren Mahlzeit kommen.

Ähnliches sehen wir auch hier. Die Lust auf Götzendienst ist verschwunden, doch wer heute die Stimme G’ttes hören möchte, muss schon genauer hinhören. Es gibt keinen Propheten, der uns zum Beispiel die Kausalitäten von G’ttes Wirken oder G’ttes Meinung zur idealen Abwehr des Klimawandels erklären kann.

Ungewissheit Wir leben in einer Zeit der religiösen Ungewissheit. Schon der antike griechische Philosoph Sokrates soll bezüglich der Unklarheit unserer Welt gesagt haben: »Ich weiß, dass ich nichts weiß.« Und auch Goethes Dr. Faustus resümiert nach intensivem Studium: »Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.« Ähnlich bemerkte Rabbi Nachman aus Bratzlaw: »Das Ende allen Wissens ist es, nichts zu wissen.«

Die physische Welt wird zwar immer besser und intensiver erforscht, doch die metaphysische Welt bleibt für die meisten von uns eine Glaubenssache.

Realität Charles Dickens begann seinen Roman Eine Geschichte aus zwei Städten mit den Worten: »Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten.« Vielleicht spiegelt dieser Satz auch die Realität einer Welt ohne Prophetie wider.

»Es war die schlimmste aller Zeiten«, wenn man sich die spirituelle Klarheit eines Propheten erhofft. Doch »es war die beste aller Zeiten«, wenn man in den Genuss einer neuen Beziehung zum Schöpfer kommt – eine Beziehung, die in einer Ambivalenz geboren wird und mit dem Menschen gemeinsam wächst.