Slichot sind Gebete um Vergebung durch den Ewigen, aber auch Gebete der Buße. Es sind oft zutiefst religiöse Gedichte, die sich auf die 13 Attribute des Mitgefühls G’ttes berufen. Das Wort »Slicha« – Singular von Slichot – bedeutet Vergebung.

Sefardische Juden sagen Slichot-Gebete von Rosch Chodesch Elul, dem Beginn des jüdischen Monats Elul, bis Jom Kippur. Aschkenasische Juden büßen kürzer: Sie sprechen die Slichot etwa eine Woche vor Rosch Haschana bis Jom Kippur, außerdem an verschiedenen Fastentagen im Laufe des Jahres und bei anderen Gelegenheiten, wenn Flehgebete angebracht sind, zum Beispiel bei Dürre. Am Schabbat und an Rosch Haschana werden aber keine Slichot-Gebete gesagt.

Bei den Bräuchen gibt es signifikante Unterschiede zwischen Aschkenasim und Sefardim.

Bei den Bräuchen gibt es signifikante Unterschiede zwischen Aschkenasim und Sefardim. Da es ungefähr so viele verschiedene Bräuche gibt wie jüdische Gemeinden, werde ich mich hier auf die bekannten Unterschiede in Amsterdam beschränken, die übrigens die Verschiedenheiten weltweit gut widerspiegeln.

SChofar Ein bemerkenswerter Unterschied ist derjenige, dass Amsterdamer Sefarden während der Asseret Jemej Hateschuwa (der zehn Tage der Buße zwischen Rosch Haschana und Jom Kippur zu Beginn des Monats Tischri) zu den Slichot den Schofar blasen. Im vorherigen Monat Elul wird bei den Sefarden kein Schofar geblasen.

Aschkenasische Juden tun genau das Gegenteil: Während des größten Teils des Monats Elul werden keine Slichot gesagt, aber der Schofar wird ein- oder zweimal am Tag geblasen (morgens nach dem G’ttesdienst und auch abends).

Während der zehn Tage der Umkehr blasen aschkenasische Juden in Amsterdam jedoch keinen Schofar. Aschkenasen stehen normalerweise während der Slichot, aber Sefarden dürfen morgens bei den Slichot sitzen bleiben, außer während der Slichot der 13 g’ttlichen Attribute (den 13 Midot). Am Abend stehen auch die Sefarden während der Slichot.

Vom zweiten Elul bis zum neunten Tischri sagen die Sefarden Slichot vor dem morgendlichen Schacharit-Gebet und am Abend nach der Amida (dem Achtzehngebet). Leider gibt es in kleinen Gemeinden oft keinen Minjan.

attribute Dann überspringen die Sefarden die Slichot mit den 13 g’ttlichen Attributen, nicht aber die aramäischen Texte. Die Aschkenasen hingegen überspringen ohne ein Quorum aus zehn Männern auch die aramäischen Gebetstexte.

Aschkenasim sagen Slichot nur am ersten Abend – normalerweise an Mozzaei Schabbat (Samstagabend) – vor Rosch Haschana. An allen anderen Tagen werden die aschkenasischen Slichot zusätzlich zu den Morgengebeten gesprochen. In westsefardischen Gemeinden (Amsterdam, London und New York) werden aber auch jeden Abend Slichot gesprochen. An Werktagen sprechen Sefarden Slichot zusätzlich zu den regelmäßigen Gebeten mit Tallit und Tefillin, weil es bereits Tag ist. Aschkenasen sagen dagegen Slichot ohne Tallit und Tefillin.

In den meisten sefardischen Gemeinden sind etliche Slichot-G’ttesdienste identisch. In der aschkenasischen Tradition gibt es mehr Variationen, und es finden sich viele verschiedene Arten und Formen von Slichot. Zum Beispiel kennen wir »Petichot« (Öffnungen) – ein Flehen, mit dem unsere Gebete beginnen.

strophen Die Slichot selbst können unterschiedliche Gedichtformen annehmen: »Scheniot« mit jeweils zwei Strophen, »Schelischiot« mit jeweils drei Strophen und »Schalmoniot« mit jeweils vier Strophen.

Viele Slichot folgen der Reihenfolge des Alphabets oder des umgekehrten Alphabets (daher beginnen die Strophen mit dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, dem »Tav«, und arbeiten sich dann zurück zum ersten Buchstaben Alef).

Pismonot wiederum umfassen mehr als vier Strophen und einen Refrain. Sie sind bekannt aus der Zeit von Rabbiner Shlomo Ibn Gabirol (1021–1056). Diese zentralen Flehgebete verlaufen jeden Tag anders.

Bekenntnis Akedot leiten sich aus dem Wort Akeda ab, der Bindung unseres Urvaters Jizchak auf dem Altar. Bestimmendes Thema ist hier das Verdienst Awrahams und seines Sohnes bei ihrem Opfer für G’tt. Auch das Vidui, das Bekenntnis unserer Sünden, stellt einen wichtigen Teil der Slichot-Gebete dar.

Die Slichot nehmen unterschiedliche Gedichtformen an.

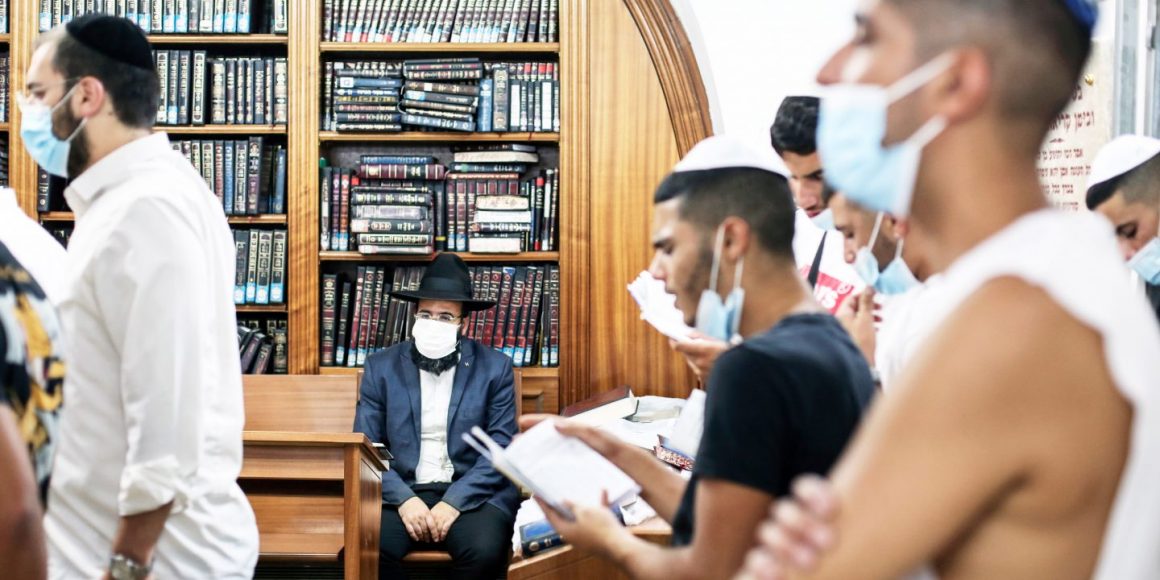

Für einen Kantor – ganz gleich, ob in einer sefardischen oder in einer aschkenasischen Gemeinde – gelten strenge Anforderungen. Ein Chasan, der einen G’ttesdienst während der Slichot leitet, sollte einen hervorragenden Charakter haben, in seinem Leben sehr viel Tora gelernt haben und sich strikt an die Mizwot halten – in diesen Tagen zu seinem Schutz und zum Schutz seiner Gemeinde selbstverständlich auch an die Corona-Regeln.

leidenschaft Idealerweise sollte er über 30 Jahre alt sein, sodass sich seine jugendliche Leidenschaft etwas abgekühlt hat und er bescheidener geworden ist. Vorzugsweise ist er auch verheiratet und Vater von Kindern, weil er dann eher geneigt ist, sein Herz an Haschem zu hängen und sich ihm von ganzem Herzen zu unterwerfen.

Die gleichen Anforderungen gelten für jeden, der den Schofar bläst. Es ist üblich, dafür einen Tora-Gelehrten zu wählen. Wenn solche Leute jedoch nicht gefunden werden können, ist jeder dienstfähig, der für die Gemeinde akzeptabel ist.

Wenn aber eine bestimmte Person für alle inakzeptabel ist, sollte sie sich zurückziehen und die Aufgabe einer anderen Person überlassen, selbst wenn dieser Mensch weniger belesen und weniger gelehrt ist.

Der Autor ist Oberrabbiner der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Dajan beim Europäischen Beit Din und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD).