Der derzeitige Gerer Rebbe heißt Rabbi Jakow Arje Alter. Er ist der Urururururenkel von Rabbi Jitzchak Meir Alter. An der Spitze der beiden weltweit größten Talmudhochschulen, Mir in Jerusalem und Bet Midrasch Gowoha in Lakewood im US-Bundesstaat New Jersey, stehen Rabbiner, deren Vorfahren ebenfalls schon dort saßen. Und die beiden Oberrabbiner Israels, David Lau und Yitzhak Yosef, sind Söhne von israelischen Oberrabbinern.

Väter Was im Großen zu beobachten ist, lässt sich auch im Kleinen feststellen: Die Rabbiner der drei größten Zürcher orthodoxen Gemeinden traten ihr Amt an, als ihre Väter als Gemeinderabbiner verstarben.

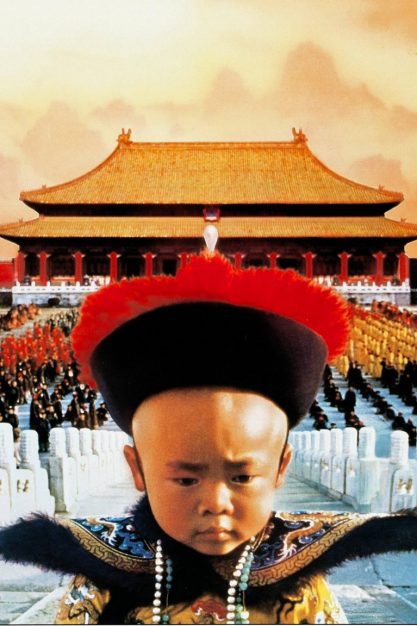

Zufall? Wohl kaum. Im Judentum ist eine gewisse Erstarrung eingetreten, die es in dieser Form früher nicht gegeben hat: Erstarrung im Sinne einer Erbmonarchie, in der die Nachfolger unter dem Druck ihrer direkten Vorfahren und Vorgänger Schwierigkeiten bekunden, eine Erneuerung anzustreben. So wird an den chassidischen Höfen nichts an der Kleidung geändert, und Gleiches gilt in orthodoxen Gemeinden, wo kein frischer Wind von außen kommt.

Im Judentum ist eine gewisse Erstarrung eingetreten, die es in dieser Form früher nicht gegeben hat.

Vorbild Ein Blick in unseren Wochenabschnitt Bamidbar zeigt, dass es für diese Entwicklung kein biblisches Vorbild gibt. Man muss die Tora schon sehr genau lesen, um zum Beispiel auf die Nachkommen Mosches, des größten Anführers in der Geschichte des Judentums, zu stoßen. Sie werden nur an wenigen Stellen erwähnt. Ihre Namen sind Gerschon und Elieser.

Nachdem in unserer heutigen Parascha die Volkszählung abgeschlossen ist, wendet sich die Schrift kurz an Mosches Nachfahren: »Dies sind die Nachkommen Aharons und Mosches zur Zeit, da der Ewige mit Mosche auf dem Berg Sinai redete« (4. Buch Mose 3,1). Wer nun auf die Namen Gerschon und Elieser wartet, wird enttäuscht. Es folgen die Namen seiner Neffen: die Nachkommen Aharons. Von Mosches beiden Söhnen jedoch wird hier (und nie wieder) die Rede sein.

Der Babylonische Talmud (Sanhedrin 19a) versucht, das Dilemma zu lösen: Weil Mosche die Söhne Aharons in der Schrift unterrichtete, werden sie ihm als eigene Kinder angerechnet. Ein schwacher Trost für Mosche. Der Sinnspruch leuchtet auch deswegen nicht ein, da Mosche nicht nur seine Neffen, sondern alle Kinder Israels die Tora lehrte.

Es scheint auch, dass sich Mosche damit nicht zufriedengab. Im Midrasch Tanchuma (Pinchas 11) wird eine Zwiesprache zwischen Gott und Mosche erwähnt. Dabei soll die wichtigste Figur Israels Gott bestürmt haben, einen seiner Söhne als Nachfolger zu ernennen. Die kühle Antwort: »Joschua ist ein größerer Gelehrter als deine beiden Söhne. Er wird dein Nachfolger.«

Tragik Gerschon und Elieser zählen zu den tragischen Figuren des Judentums. Was aus ihnen geworden ist, erfährt man nicht. Ihrem Großvater Jitro haben sie es zu verdanken, dass es überhaupt zu einem Familientreffen kam. Jitro brachte sie und ihre Mutter zu Mosche, als die Israeliten in der Wüste lagerten. Jitro sagt aber nicht: »Hallöchen, hier sind dein Weib und deine Söhne«, sondern die Kinder werden völlig anders vorgestellt: »Ich, dein Schwiegervater Jitro, komme zu dir, samt deiner Frau und ihren beiden Söhnen.«

Dass aus Gerschon und Elieser nichts wurde, erklären viele auch damit, dass die beiden Kinder die Wunder und Großtaten Gottes nicht live miterlebt hatten. Sie standen unter der Obhut ihres Großvaters. Wie sollten sie irgendeine wichtige Stellung innerhalb Israels einnehmen, wenn sie die Volkwerdung nicht miterlebt hatten?

Das 4. Buch Mose ist ein seltsames Buch. Es beginnt, man darf das so sagen, langweilig.

Einerseits – andererseits. Dass auch Außenstehende wichtige Impulse liefern können, beweist gerade Jitro, der Schwiegervater. Von ihm behauptet man, dass er keinem Götzendienst der damaligen Zeit abhold war. Welche Kulte darin eingeschlossen sind, will man im Detail nicht wissen. Trotzdem hat gerade dieser Jitro das Justizwesen der Israeliten umgekrempelt wie kein anderer zuvor. Von ihm stammt die Instanzenregelung in kleine, mittlere und größere Gerichtshöfe.

Wäre Gleiches oder Ähnliches nicht auch von den beiden Söhnen zu erwarten gewesen? Zumal sich Mosche ja aktiv um deren Weiterbeschäftigung sorgte.

aufstand Das 4. Buch Mose ist ein seltsames Buch. Es beginnt, man darf das so sagen, langweilig. Die erneute Aufzählung der zwölf Stämme nimmt über die Hälfte unseres Wochenabschnitts ein. Die Personen erscheinen als Ziffern: »Die vom Stamme Benjamin Gemusterten 32.200 Mann. (…) Die vom Stamme Efraim Gemusterten 40.500 Mann.«

Der Übergang von Ziffern zu Persönlichkeiten folgt später. Es sind spannende Figuren wie Korach, Balak oder Pinchas. Sie sind auch jeweils die Namensträger der jeweiligen Wochenabschnitte. In keinem der fünf Bücher Mose treten so viele widersprüchliche Figuren auf wie im vierten Buch. Ihnen gemein ist der Aufstand gegen den Status quo.

Im vierten Buch wird der Klerus infrage gestellt (Korachs Widerstand gegen den Hohepriester Aharon), außerdem Gott (Pinchas tötet die Anführer eines Götzenkults) und das Volk (Balak versucht, Israel zu verwünschen).

Wie hätten wohl die Israeliten auf eine automatische Erbfolge in der Exekutive reagiert?

Betrachten wir nochmals den Ursprungssatz: »Das sind die Nachkommen Aharons und Mosches zur Zeit, da der Ewige mit Mosche auf dem Berg Sinai redete.« Im Talmud wird darüber gestritten, ob Jitro und die Söhne Mosches vor oder nach der Offenbarung gekommen sind.

Sinai Welche Meinung auch richtig ist: Zum Zeitpunkt, »da der Ewige mit Mosche auf dem Berg Sinai redete«, waren die Söhne noch nicht in der Mitte des Volkes angekommen. Sie waren Fremde, die die Zehn Plagen in Ägypten und die Spaltung des Schilfmeers nicht miterlebt hatten. Ob sie später wirklich Anschluss an das Volk erreicht haben, wissen wir nicht.

Aber zum Zeitpunkt der Zählung waren sie noch nicht einmal Mosches Söhne, sondern nur Söhne ihrer Mutter.

Dass die Führung Mosches nicht auf die Söhne übertragen wurde, ist ein starkes Zeichen. Zweimal konnte Mosche erfolgreich mit Gott streiten. Gott gab nach, als Mosche darum bettelte, nicht vor dem Pharao sprechen zu müssen (das übernahm Aharon, sein Bruder), und Gott gab nach, als Mosche Ihn bat, wenigstens Seinen Rücken sehen zu dürfen.

Aber als es um die Zukunft des jüdischen Volkes ging, blieb Gott hart und übertrug Mosches Söhnen kein politisches Amt. Vielleicht ist dies ein Zeichen für die heutigen Zustände in Israel und im Judentum.

Der Autor ist Schweizer Journalist und hat an Jeschiwot in Gateshead und Manchester studiert.

Inhalt

Am Anfang der Paraschat Bamidbar steht die Zählung aller wehrfähigen Männer, mit Ausnahme der Leviten. Sie sind vom Militärdienst befreit und nehmen die Stelle der Erstgeborenen Israels ein. Ihnen wird der Dienst im Stiftszelt übertragen. Bei ihnen soll von nun an jeder Erstgeborene ausgelöst werden. Zudem wird geregelt, welche Familien für den Auf- und Abbau des Stiftszelts verantwortlich sind.

4. Buch Mose 1,1 – 4,20