Ich sehe sie vor meinem inneren Auge. So klar und deutlich, dass ich das Gefühl habe, sie anfassen zu können: die Uhr. Der Sekundenzeiger scheint immer langsamer zu werden, bis er nahezu ganz zum Stehen kommt. Dann scheint er immer wieder Anlauf zu nehmen, doch ein Ereignis wirft ihn zurück, an die Stelle, wo er zum Stehen gekommen war. So fühlt sich die Zeit seit dem 7. Oktober 2023 an. Die Zeit steht still. Sie nimmt immer wieder Anlauf, aber wir kommen nicht weiter. Wir werden immer wieder auf diese Unterbrechung zurückgeworfen.

Ich glaube, dass es Formen von Gewalt gibt, die nicht nur unser Denken verändern. Sie verändern auch, wie wir Zeit wahrnehmen. Wer würde bezweifeln, dass wir gerade besonders anschaulich die »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« erleben? Was sich hinter diesem akademischen Wortungetüm verbirgt, hat der Philosoph Ernst Bloch in »Erbschaft dieser Zeit« 1973 zu erklären versucht. Bloch schreibt, dass wir nicht »alle […] im selben Jetzt da« seien. Die Menschen seien »es nur äußerlich, dadurch, dass sie heute zu sehen sind. Damit aber leben sie noch nicht mit den anderen zugleich.«

Dabei geht es mir nicht um die Gleichzeitigkeit sehr unterschiedlicher Weltbilder, sondern ganz konkret darum, wie unterschiedlich wir Zeit wahrnehmen. Da gibt es die Zeit der israelischen Gesellschaft, die durch die Massaker und systematische sexualisierte Gewalt des 7. Oktobers, den Krieg gegen die islamistische Terrororganisation Hamas, die Bedrohung durch die weiteren Proxys des iranischen Regimes und seiner »Achse des Widerstands« sowie das Agieren der in Teilen extrem rechten Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nicht nur zutiefst traumatisiert, sondern auch in Aufruhr und Veränderung ist.

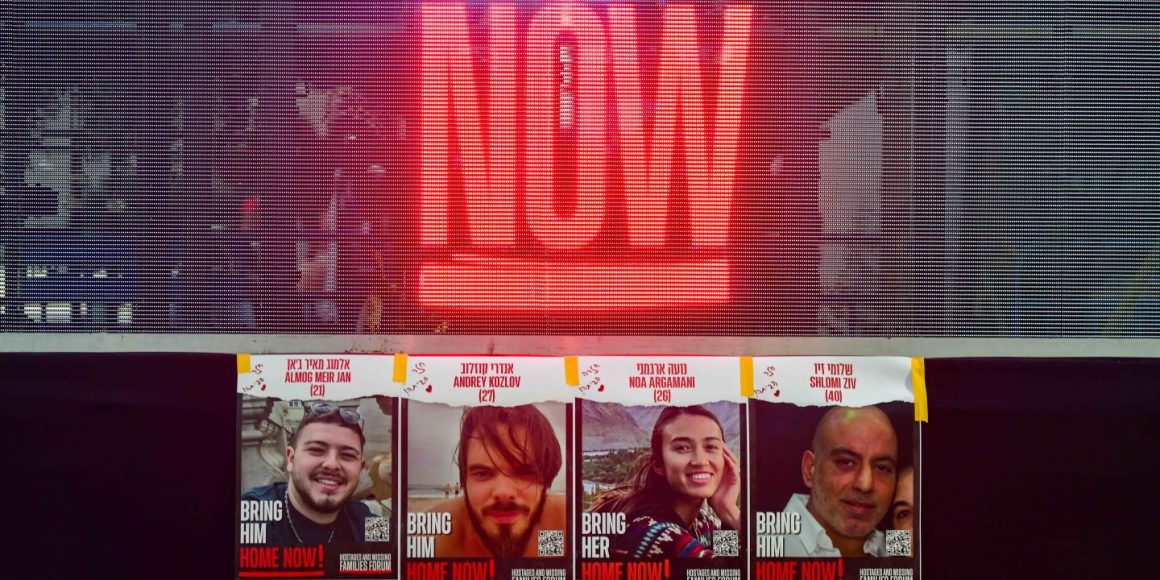

Die Zeit der Geiseln ist abgeschnitten

Da gibt es die Zeit der Angehörigen der Geiseln. Mir fehlen die Worte, um beschreiben zu können, wie die Sorge, die Trauer, die Angst und die Hoffnung ihre Zeit auf den Kopf stellen. Da gibt es die Zeit der Jüdinnen und Juden in der Diaspora, die ebenfalls die »genozidale Botschaft« der Hamas, wie der Historiker Dan Diner es nennt, vernommen haben und ein neues Ausmaß an antisemitischer Bedrohung erleben mussten.

Es gibt die Zeit der jüdischen Community in Deutschland, dem Land der Täter, das um seinen Umgang mit Antisemitismus ringt. Einem Land, in dem antisemitische Gewalt seit dem 7. Oktober jeden Rekord bricht. Einem Land, in dem die antisemitische Bedrohung sowohl von Islamisten, die Jüdinnen und Juden ins Visier nehmen, und Teilen der politischen Linken ausgeht, die diese Gewalt relativieren oder mittragen, als auch von einer extrem rechten Partei, die am vergangenen Sonntag große Erfolge bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen erzielen konnte.

Von den Geiseln gehen Impulse aus, die uns in unseren unterschiedlichen Zeiten erreichen.

Und von all dem abgetrennt gibt es die Zeit, die die weiterhin fast einhundert Geiseln der Hamas in Tunneln und Verstecken im Gazastreifen erleben. Sie sind abgeschnitten von der Außenwelt und vom Tageslicht. Ein Drittel von ihnen wurde bereits für tot erklärt. Mit denen, die noch am Leben sind, sind wir verbunden durch die Hoffnung. Eine Hoffnung, die immer mehr schwindet. Eine Hoffnung, die bei jeder Befreiung von Geiseln, die am Leben sind, so süß schmeckt und eine Hoffnung, die uns mit jeder bestätigten Ermordung durch die Hamas die Herzen bricht. Menschen, die wir nicht kennen, die wir nie getroffen haben. Mit denen wir nie geredet, getrunken, getanzt und gelacht haben.

Doch wir sind mit ihnen verbunden, durch ihre Träume und Hoffnungen. Oder wir sind berührt, vom unermesslichen schmerzvollen Kampf ihrer Angehörigen. Von ihnen gehen Impulse aus, die uns in unseren unterschiedlichen Zeiten erreichen. Sie wurden am »Schwarzen Shabbat« aus ihren Leben und unserer Zeit gerissen. Während der Sekundenzeiger in den Uhren ihres Lebens festhakte, immer wieder zurücksprang, nahm er in unseren Uhren langsam wieder an Fahrt auf. Während die Geiseln weiterhin von der Hamas gefangen gehalten werden und ihre Katastrophe sich fortsetzt, müssen unsere Leben weitergehen.

Der Terror hat sein Ziel zum Teil erreicht

Als am Sonntag die Gerüchte bestätigt wurden, dass es sich bei sechs Leichen, die in einem Tunnel in Rafah gefunden worden, tatsächlich um Hersh Goldberg-Polin (23), Eden Yerushalmi (24), Ori Danino (25), Alex Lubnov (32), Carmel Gat (40) und Almog Sarusi (27) handelt, brachen viele Herzen. Die Gesichter von Hershs Familie, von seiner Mutter Rachel, die letzten Worte von Eden – »Please, find me, ok?« – verbreiteten sich sekundenschnell in den sozialen Netzwerken.

Ihre Leichname wurden inzwischen nach Hause nach Israel gebracht, wo sie nun beerdigt werden. 330 Tage waren sie in Geiselhaft der Hamas. 330 Tage mussten sie Qualen durchstehen – vielleicht mit der Hoffnung, dass am Ende die Befreiung kommen würde. Als nun Militäroperationen in der Nähe stattfanden, haben ihre Entführer sie ermordet. 330 Tage von Bangen und Hoffen haben ein grausames Ende gefunden.

Die Betroffenen des antisemitischen Terrorismus werden viel zu oft alleine gelassen.

Durch einen Geiseldeal hätte diese Katastrophe anders enden können. Hersh, Carmel, Eden, Ori, Alex und Almog könnten noch am Leben sein. Der sinnlose Mord an ihnen entfaltete wieder den Bann des 7. Oktobers. Unsere Uhren wurden zurückgestellt. Und das ist die Macht des Terrorismus: Er zerschneidet die Zeit. Er will diejenigen, die er meint, von allen anderen trennen. Das ist die wahre Spaltung der Gesellschaft. Und leider, so muss man es elf Monate nach dem größten Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Schoa sagen, hat er sein Ziel zum Teil erreicht. Denn viele Menschen sind zur Tagesordnung übergegangen.

Hier taucht eine weitere Ungleichzeitigkeit auf: Die Betroffenen des antisemitischen Terrorismus werden viel zu oft alleine gelassen. Die Gewalt, die sie erfahren, und die gegen sie gerichtete psychologische Kriegsführung der Hamas werden verharmlost, ignoriert oder sogar gefeiert.

Und der Terrorismus sowie der harte Krieg gegen die Hamas treiben den Keil in eine Gleichzeitigkeit, die es unbedingt aufrechtzuerhalten gilt: Sowohl Empathie und Solidarität mit den am 7. Oktober ermordeten wie verletzten Menschen in Israel sowie den weiterhin 97 Geiseln und ebenso mit der im Gazastreifen oder in der Westbank leidenden palästinensischen Zivilbevölkerung zu empfinden.

Die Uhr lässt sich nicht reparieren

Diejenigen, die für diese Gleichzeitigkeit kämpfen, stehen oft am meisten unter Druck. Wer hetzt und einfache Feindbilder heraufbeschwört, hat es gerade in Zeiten des Krieges weitaus leichter. Zeit ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das uns dabei hilft, unsere Welt zu ordnen. Sie ist Teil unserer Wahrnehmung. Und sie hilft uns dabei, Geschichte(n) zu erzählen. In all diesen Ungleichzeitigkeiten driften die Geschichten immer weiter auseinander. Für manche läuft die Uhr weiter, für andere ist sie stehen geblieben und bei manchen springt sie mit jedem Impuls zurück an die Stelle, wo sich der Sekundenzeiger verhakt hat.

Die Uhr lässt sich nicht reparieren, diese Wunde kann nicht heilen. Sie bleibt offen und wird immer wieder aufgerissen, solange dieser Krieg weitergeht. Wir können die Zeit des 7. Oktobers nicht verlassen und die Bewältigung der Trauer beginnen, solange noch eine Geisel in der Hand der Hamas ist, solange diese Terrororganisation nicht ihre Waffen niederlegt und solange ein Deal nicht zustande kommt, der auch durch Benjamin Netanyahu verhindert wird. Das muss endlich ein Ende haben. Denn solange unsere Uhren stehen bleiben oder zurückspringen, erreicht die Hamas ihr Ziel.