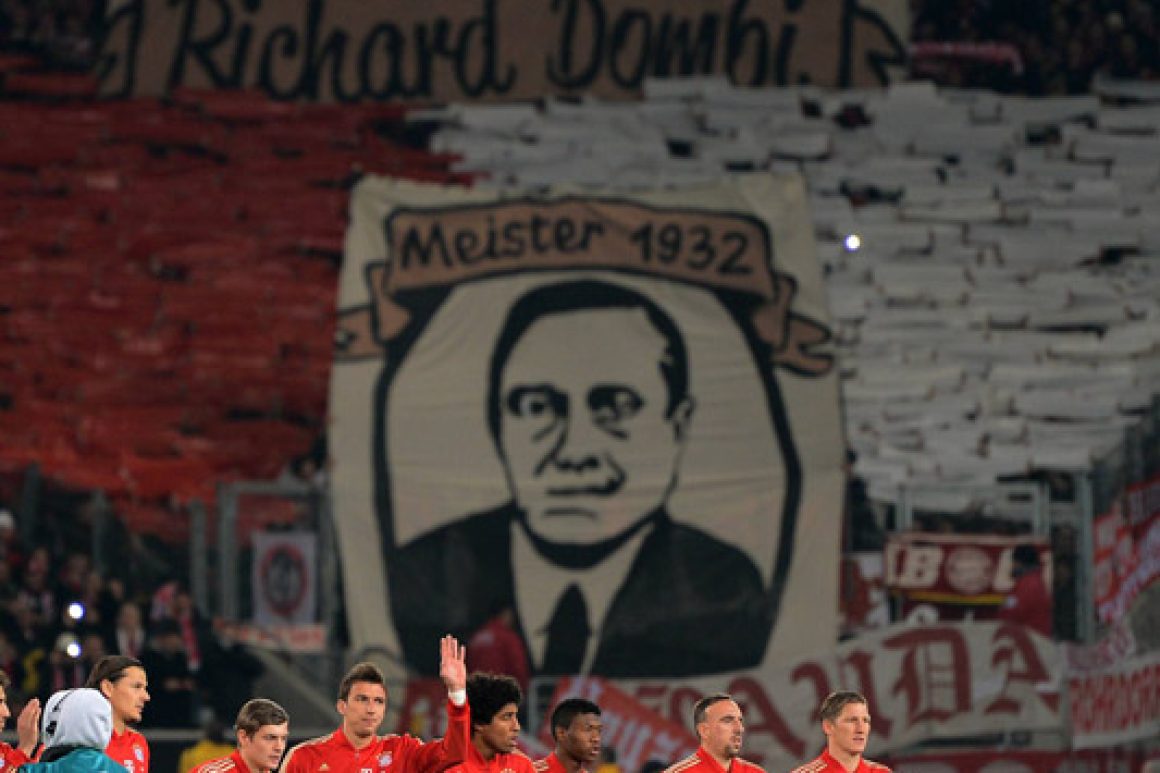

Vergangenen Sonntag um 17.30 Uhr richteten sich die Blicke im Stuttgarter Stadion gebannt zum Zuschauer-Block 61. Dort reckten Tausende FC-Bayern-Fans eine aufwendig gestaltete Stoffbahn der Fan-Gruppierung »Schickeria« in die Höhe. Die Aufschrift erinnerte an einen Mann, der fast schon in Vergessenheit geraten war: Richard »Dombi« Kohn. Unter der Regie des jüdischen Trainers holten die Bayern 1932 den ersten von mittlerweile 22 nationalen Meistertiteln.

»Ein tolles Erlebnis«, sagt Eberhard Schulz von der Evangelischen Versöhnungskirche in Dachau, der mit den Münchner Fans nach Stuttgart gereist war und den »Erinnerungstag des deutschen Fußballs« initiiert hat, bei dem am vorigen Wochenende in vielen Stadien der Schoa und des Schicksals jüdischer Spieler, Trainer und Vereinsmitglieder gedacht wurde. »Das Engagement der ›Schickeria‹ gegen Rassismus und Antisemitismus ist absolut glaubwürdig«, weiß der Pfarrer. Die Münchener Fans sind seit Jahren Mitglied im antifaschistischen europäischen Fan-Netzwerk FARE (»Football against Racism in Europe«).

initiativ Wenige Tage zuvor hatte sich 170 Kilometer nördlich von München Almog Cohen »tief bewegt« über eine Initiative von Fans seines Teams, des 1. FC Nürnberg, gezeigt. »Wenn ich sehe, mit welchem Engagement sie sich für so ein tolles Anliegen einsetzen, bin ich stolz, für diesen Verein zu spielen.« Der israelische Nationalspieler in Diensten des Bundesligisten war einer von 200 Gästen, die ins FCN-Clubzentrum gekommen waren, um zu hören, was Evelyn Konrad, Tochter des von den Nazis vertriebenen Coachs Jenö Konrad, über ihren Vater zu berichten hatte.

Dass die eloquente 84-Jährige überhaupt in die Stadt zurückkehrte, die sie als Dreijährige verlassen musste, ging ebenfalls auf eine Initiative von sogenannten »Ultra«-Fans zurück, zu denen auch die Münchner »Schickeria« zählt. Als »Ultras« bezeichnen sich Anhänger von Fußballvereinen, die sich der Devise »24/7« verschrieben haben: Sieben Tage die Woche widmen sie sich rund um die Uhr ihrem Klub und dessen Tradition.

Acht Wochen lang hatten auch mehrere Dutzend FCN-Ultras an der Choreografie zum Gedenken an Jenö Konrad gearbeitet: Sie nähten schwarze und rote Stoffbahnen zusammen und verteilten auf Tausenden von Stadionsitzen verschiedenfarbige Pappen, die emporgereckt ein gigantisches Mosaik mit dem Porträt des jüdischen Trainers ergaben. Am 17. November 2012 präsentierten sie zum Heimspiel gegen den FC Bayern eine Choreografie, die sie mehrere Tausend Euro gekostet hatte. Doch: »Diese Geste gegen Antisemitismus und Rassismus wurde medial fast nicht gewürdigt«, beklagt FCN-Manager Bader.

»Offenbar interessiert es die Journalisten mehr, wenn sich irgendwo Rechtsradikale produzieren.« Die Nürnberger wollen aus ihrer Vergangenheit lernen, »ein Zeichen gegen Intoleranz und Rassismus setzen«, betont Bader. Vorige Woche wurde Jenö Konrad feierlich zum FCN-Ehrenmitglied ernannt. Bader annullierte auch symbolisch alle Vereinsausschlüsse aus der NS-Zeit. Es sei aber, sagt der Manager, ein »Gebot der Redlichkeit«, dass sich nun nicht ausschließlich der Verein für seine Aktivitäten feiern lasse: »Ohne das Engagement der Ultras wären wir nicht so konsequent aktiv geworden.«

image Ähnlich sieht es bei vielen anderen Profivereinen aus. Auch dort sind die Fans die treibende Kraft bei der Aufarbeitung der Vergangenheit. Die »Supporters« des Hamburger SV finanzierten 2007 und 2008 die Sonderausstellung »Die Raute unter dem Hakenkreuz«. Beim Lokalrivalen FC St. Pauli sorgte die Fan-Basis-Organisation »Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder« für die Umbenennung des Stadions, das bis 1998 nach einem NSDAP-Mitglied benannt war. Auch der Beitritt des Vereins zum Entschädigungsfonds jüdischer Zwangsarbeiter geht auf eine Faninitiative zurück.

In Mainz sorgte der Fan-Dachverband dafür, dass die Zufahrtstraße zum neuen Stadion nicht »Arenastraße« heißt (wie von der Politik geplant). Sie trägt nun den Namen des nach Auschwitz deportierten ehemaligen Mainz-05-Präsidenten Eugen Salomon. Keine Einzelfälle. Der Hamburger Journalist Werner Skrentny nennt in seinem Buch Julius Hirsch. Nationalspieler. Ermordet viele weitere Beispiele für derartiges Fan-Engagement.

Herumgesprochen hat sich das allerdings offenbar noch nicht; das Image von Fußballfans könnte schlechter kaum sein. Vielen gelten sie als rechtsorientierte Hooligans. Wenn man Christian Mössner von den »Ultras Nürnberg« mit dieser Feststellung konfrontiert, macht er ein trotziges Gesicht. Mössner spricht von »Medienhetze«, sagt im selben Atemzug aber auch, dass sein Selbstwertgefühl nicht von einer Schlagzeile abhänge. »Auch dann nicht, wenn die ausnahmsweise mal positiv ausfällt.« Ultras fühlen sich von den Medien – und damit von der öffentlichen Meinung – verkannt.

Tatsächlich kommen die Hardcore-Fans meist als Gegenstand von Negativschlagzeilen vor. Immer wieder müssen Ligaspiele abgebrochen werden, weil aus der Ultrakurve bengalische Fackeln gezündet werden. Was für die Ultras, die ihre Wurzeln in der südeuropäischen Fankultur haben, ein Ausdruck von Freude und Emotionen ist, ist den Fußballverbänden ein Ärgernis. Der Streit um die bis zu 1000 Grad heißen Magnesiumfackeln sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Und für Bilder, die zeigen, wie Vereinsordner in die Fankurve stürmen, um die Übeltäter dingfest zu machen.

mehrheit Ultra Mössner fragt sich allerdings, warum das Negativ-Image der Ultras auch politisch konnotiert ist, warum so viele Menschen davon ausgehen, dass in den deutschen Fankurven (die samt und sonders von der Ultrakultur geprägt sind) der Rechtsradikalismus blüht. »Eines steht mal fest«, sagt er, »wenn bei uns in der Kurve ein antisemitischer Spruch zu hören ist, wird das auf dem kürzesten Dienstweg unterbunden.«

Was Mössner von der Nürnberger Fanszene berichtet, lässt sich durchaus verallgemeinern. Seit die Ultraszene etwa Mitte der 90er-Jahre zur dominanten Jugendkultur in den Stadien wurde, sind rechte Slogans in den allermeisten Spielstätten tabu. »Es ist völlig undenkbar, dass irgendwo in der ersten oder zweiten Liga rassistische Gesänge erschallen«, unterstreicht Michael Gabriel von der in Frankfurt angesiedelten Koordinierungsstelle der Fanprojekte.

Noch in den 80er-Jahren war das anders. Neonazis wie der verstorbene Michael Kühnen oder der Dortmunder Siegfried Borchardt rekrutierten ihren Nachwuchs gezielt in Fußballstadien – und stießen dort zunächst auf wenig Gegenwehr. Diese Zeiten sind inzwischen längst vorbei – nicht nur in Nürnberg. Rechtsradikale Fangruppen, wie sie beispielsweise den Fünftligisten Lokomotive Leipzig oder auch Borussia Dortmund heimsuchen, sind die Ausnahme von der Regel. Beim Deutschen Meister zählen etwa 100 Fans zur rechten Szene, die sich aber meist unauffällig verhalten, um kein Stadionverbot zu bekommen. Ins Westfalenstadion gehen Woche für Woche über 80.000 Menschen.

Auch Almog Cohen, der Israeli beim 1. FC Nürnberg, ist angenehm überrascht von der Atmosphäre in der Bundesliga. Anfeindungen habe er noch nie erlebt. In Israel wüssten viele Menschen nicht, »wie es in Deutschland wirklich ist. Deshalb sage ich dort in Interviews immer besonders deutlich, wie wohl ich mich in Nürnberg fühle.«