Es war ein quälender Prozess um das große deutsche Verbrechen. Gegen einen alten kranken Mann, der kein Deutscher war und kein Schuldbewusstsein zeigte. Mit einem wütenden Verteidiger, in einem hässlichen Gebäude der 70er-Jahre. Das ist die historische Wahrheit im Mai 2011.

geschmacklos Zwei Männer prägten diesen Prozess, jeder auf seine Weise. Ulrich Busch, der große zornige Mann aus Ratingen, John Demjanjuks Wahlverteidiger vor dem Landgericht München im Verfahren um die Mitschuld des Angeklagten am Mord von mindestens 27.900 meist holländischen Juden im Vernichtungslager Sobibor.

Und der Angeklagte selbst. Hier der angriffslustige Anwalt, der vor keinem geschmacklosen Vergleich und keiner Verschwörungstheorie zurückschreckte, um seinen Mandanten als Opfer eines Schauprozesses darzustellen. Dort der schreiend stumme Demjanjuk, der sich für knapp 90 Verhandlungstage vor der Richterbank ins Bett legte, um der Welt zu demonstrieren, wie übel man ihm mitspiele und dass ihn kein Tatvorwurf berühren könne.

Vielleicht hatte der greise Angeklagte genau den richtigen Verteidiger, zeigten sich doch beide gleichermaßen uncharmant, larmoyant, frei von jeder Empathie für die Opfer von Sobibor und deren Angehörige, die als Nebenkläger nach München gekommen waren. Dass die Welt in dem heimatlosen Ukrainer einen, wenn auch kleinen Nazi sehen will, schien beide tief zu kränken.

Handlanger Am Ende eines langen Lebens und vieler Akte im Drama der Verfolgung durch die Justiz mehrerer Länder ist Demjanjuk vor einem Gericht jener Deutschen gelandet, die ihn erst zum Kriegsgefangenen, dann zum Trawniki machten, einem Handlanger ihrer Tötungsmaschinerie. Er ist hier gestrandet und wird – gleich, wie das Urteil lautet – nie mehr zu seiner Familie nach Ohio zurückkehren. Die USA haben ihn ausgewiesen, weil der heute 91-Jährige vor der Einwanderungsbehörde seinen Aufenthalt in Sobibor verschwieg.

Es ist das gute Recht eines Angeklagten zu schweigen; auf die Wünsche und Sehnsüchte der Anklage oder der öffentlichen Meinung muss er sich nicht einlassen; er soll versuchen, sich herauszureden. Und es ist die Pflicht der Verteidigung, ihn darin zu unterstützen; niemand darf ihn zum schieren Objekt seiner Anliegen degradieren, weder der Staat oder die Nebenklage noch der eigene Verteidiger.

frage In München ging es um ein Jahr im Leben John Demjanjuks, der früher Iwan hieß. Aber auch um die juristische Bewältigung der deutschen Schuld, um späte Sühne, um die Gefühle der Angehörigen der Opfer, und darum, dass dieser Täter zugleich ein Opfer war. Dennoch drehte sich alles bald nur noch um die eine Frage: Wo war Iwan Demjanjuk zwischen April und Oktober 1943?

Sobibor, das fast vergessene Vernichtungslager der Deutschen, hat die SS nach dem Aufstand der Häftlinge vom Oktober 1943 dem Erdboden gleichmachen lassen. Die Spuren sollten verwischt werden. Das KZ hatte eine einzige Funktion: Menschen zu vernichten. Zwei der wenigen Überlebenden haben in München ausgesagt. Die Nebenkläger berichteten von ihren Angehörigen, die im Lager ermordet wurden und ihnen schon ein Leben lang schmerzlich fehlen. Dennoch ist Sobibor der blinde Fleck dieses Strafverfahrens geblieben.

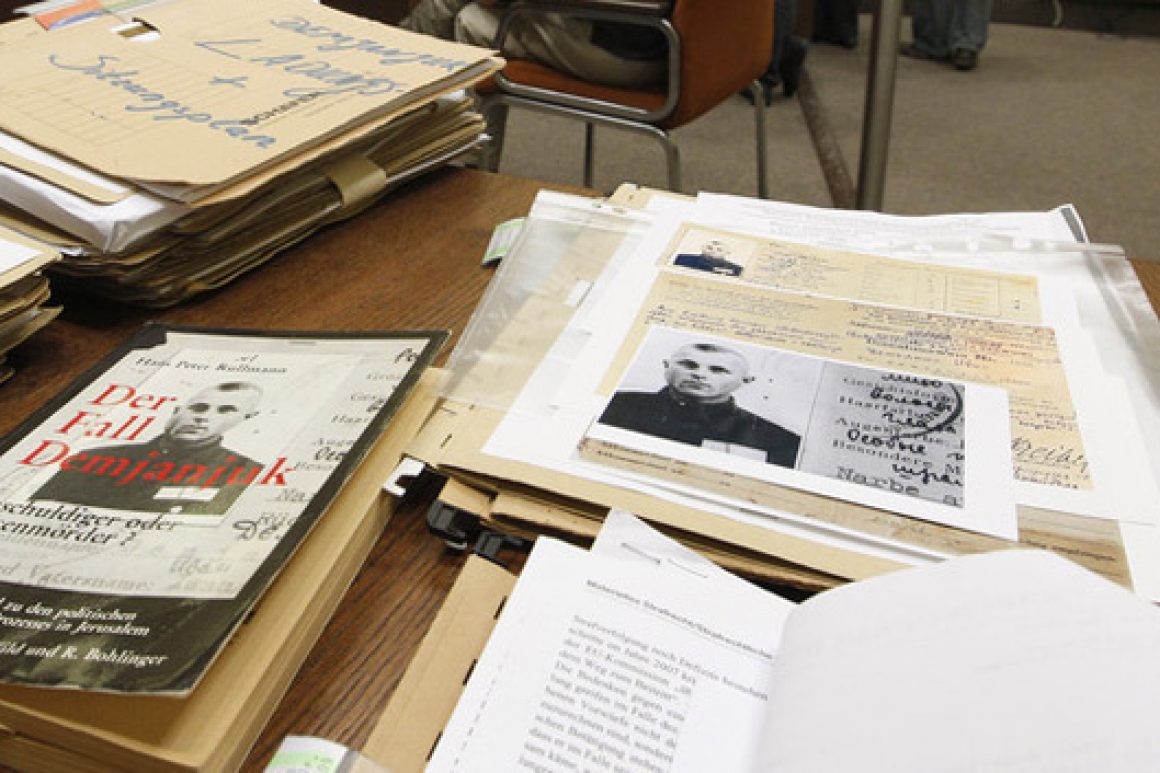

trawniki Um die Schuld des Angeklagten zu begreifen, müsste man wissen, wann er wo im Lager war, wie er eingesetzt wurde, mit welcher Einstellung er mitwirkte. Wir wissen aber nur, dank des Dienstausweises 1393, dass Demjanjuk am 27. März 1943 als Wachmann der Waffen-SS nach Sobibor geschickt wurde. Wir wissen, dass er im Oktober desselben Jahres ins KZ Flossenbürg versetzt wurde. Wir haben, dank der Arbeit der Historiker, eine klare Vorstellung davon, was in Sobibor geschah.

So gut wie sicher ist, dass alle, die dort Dienst taten, rund 20 SS-Männer und etwa hundert Trawniki als »fremdvölkische Wachmänner«, an den Morden mitwirkten. Ein jeder an jedem Ort, arbeitsteilig organisiert. So gut wie sicher. Wir wissen, was in Sobibor war. Sehen können wir es nicht.

Der Prozess hat kein Licht in diese Dunkelkammer bringen können. Die Angehörigen haben nichts erfahren, was sie nicht gewusst hätten. Dass ihre Eltern und Geschwister nach der Ankunft von der Rampe weg durch den »Schlauch« in die Gaskammer getrieben wurden.

schuld Das ist nicht die Schuld der Richter um den Vorsitzenden Ralph Alt, die nach leichten Irritationen souverän in ihre Rolle fanden. Es ist nicht die Schuld des Staatsanwalts, der sich seiner Anklage so sicher schien, dass er nicht viele Worte machte. Es ist nicht die Schuld der Nebenklägervertreter, die am Ende mit ihren klugen Plädoyers wieder die Täter in den Blick nahmen. Es ist nicht die Schuld der Nebenkläger, die mit starken Worten, teils unter Tränen, dem Angeklagten zuriefen, er möge sein Schweigen brechen. Es ist nicht die Schuld des Angeklagten, der von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch machte. Es ist nicht die Schuld der Verteidigung, die zweifeln durfte, ob Demjanjuk jemals in Sobibor war. Und doch fällt alles Versäumte auf diesen Angeklagten und diese Verteidigung zurück, die als Einzige hätten sprechen können.

Der Blick in die Hölle des Vernichtungslagers blieb verwehrt. Auf den letzten Weg der Opfer. Auf die Motive der Täter. Auf die mörderische Routine. Auch auf die Nöte eines Trawniki. Stattdessen stilisierte sich der Angeklagte zum »Kriegsgefangenen der Deutschen« im Jahr 2011, nicht des Jahres 1943. »Ich bin erneut und zum wiederholten Male unschuldiges Opfer der Deutschen«, ließ er durch seinen Anwalt erklären. Hätte er zum Tatvorwurf geredet, ein Wort des Bedauerns gefunden, auch ohne die Schuld auf sich zu nehmen, man hätte wohl Mitleid mit ihm gehabt.

vergleiche So zeichneten Historiker die Arbeit der Trawniki in Sobibor nach, beugten sich Gutachter über die Echtheit des Dienstausweises 1393, sprachen tausend Dokumente noch einmal von der perfiden Organisation der Vernichtung, wurde an die Versäumnisse der deutschen Nachkriegsjustiz erinnert, die viele hochrangige SS-Täter wegen »Befehlsnotstands« davonkommen ließ, während sich hier ein »fremdvölkischer Hilfswilliger«, ein »Kleinster der Kleinen«, und doch ein Täter, verantworten sollte. Und Demjanjuk tat so, als ginge es um jemand anderen, eine andere Geschichte.

All dessen schien sich die Kammer wohl bewusst – während der Wahlverteidiger versuchte, das Verfahren insgesamt zu skandalisieren. Die deutschen Kriegsgefangenenlager seien »Vernichtungslager« gewesen, das Schicksal der Trawniki könne mit dem der jüdischen Sonderkommandos verglichen werden; man habe Demjanjuk aus den USA »zwangsdeportiert«, er sei das Opfer plumper Fälschungen des KGB; nachdem man ihn schon in Jerusalem irrtümlicherweise für »Iwan den Schrecklichen« aus Treblinka gehalten und zum Tod verurteilt hatte, führe nun »Deutschland, das schreckliche« einen Schauprozess gegen ihn, mit dem Ziel, sich von der eigenen Schuld reinzuwaschen. Dies und das sei die »historische Wahrheit«, dies und das »stehe fest«, sagte der Anwalt. Wieder und wieder.

Hier sprach nicht nur der strategisch agierende Strafverteidiger. Busch deckte das Gericht mit bald 500 Beweisanträgen ein, bis es ihm das Wort entzog, ein im Strafprozess seltener Eingriff in die Rechte der Verteidigung. Zum Schluss, bei seinem drei Tage dauernden Plädoyer, mussten ihm noch einmal alle zuhören. Dabei vermochte er an einer Stelle vor Rührung kaum mehr fortzufahren und kämpfte mit den Tränen. Nur ging es da nicht um Sobibor, sondern um den jungen hungernden Iwan Demjanjuk kurz vor dem Krieg. Es war ein Schlüsselmoment dieses Verfahrens. Hier sprach ein Missionar, dessen Leidenschaft weniger der Angeklagte war, als die durch Stalin und Hitler geschundene Ukraine.

Wahrheitssuche So blieb der Verteidigung kaum Zeit, die richtigen Fragen zu stellen und an den wunden Punkt zu rühren: dass Justitia über Demjanjuk tatsächlich blind urteilen wird. Wurde in Sobibor wirklich jeder zum Henker, gab es nicht doch Auswege, Ausflüchte? Steht völlig außer Zweifel, dass jeder Trawniki, sofern er nicht geflohen ist, am Mordprozess beteiligt war? Ist es legitim, aus schierem historischem Wissen auf den einen Angeklagten zu schließen?

Auch die juristischen Fragen wurden meist nur gestreift. Wie die, ob einem Trawniki die Flucht auch subjektiv möglich war; ob man die »Tötungsfabrik Sobibor« als »Tat an sich« betrachten kann und damit jeden kleinen »Arbeiter« als Täter; ob es nicht doch etwas bedeutet, dass sich viele SS-Schergen auf einen Befehlsnotstand hinausreden konnten?

fragen All diese Fragen sind im Mai 2011 so offen wie im November 2009. Wir wissen auch nach eineinhalb Jahren nicht, was Demjanjuk in Sobibor getan hat. Er allein hätte es sagen können, wenn er es mit 91 Jahren denn noch weiß und nicht vergessen und verdrängt hat. Er allein hätte der Welt erzählen können, wie der Schrecken von Sobibor in den Augen eines Trawniki aussah.

All dies taucht vielleicht im Urteil wieder auf, um dann auch beantwortet zu werden. Nicht als die eine »historische Wahrheit«, sondern als bitterböse Geschichte über einen jungen Mann namens Iwan, der schon lange nicht mehr existiert.

Der Autor ist Journalist und Schriftsteller (»Wo wirst du sein«, Verlag S. Fischer).