Vier DIN-A4-Seiten auf schlechtem Papier voller Holzfasern gedruckt. So sah die allererste Ausgabe des Jüdischen Gemeindeblattes für die Nord-Rheinprovinz und Westfalen aus. Am 15. April 1946 erblickte es mit dem offiziellen Segen der britischen Militärverwaltung in Düsseldorf das Licht der Welt. »Am Anfang stand, wie könnte es anders sein, die Idee. Nichts sonst«, erinnerte sich der 2007 verstorbene Friedo Sachser viele Jahre später.

»Nichts außer dem Gedanken, dass die Überlebenden der Konzentrationslager und die in ihre Heimat zurückkehrenden Juden ein Mitteilungsblatt benötigen, das ihnen bei der Orientierung im allgemeinen Nachkriegschaos brauchbare Dienste leisten könnte«, zitiert ihn Andrea Sinn in ihrem Buch Jüdische Politik und Presse in der frühen Bundesrepublik.

Ein mutiges Unterfangen, so unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zwar hatte sich in der britischen Zone im Dezember 1945 mit dem Landesverband Nord-Rheinprovinz die erste überregionale Organisation jüdischer Gemeinden etabliert, doch vielen erschien nach der Schoa eine dauerhafte Präsenz von Juden in Deutschland unvorstellbar.

Emigration Es sollte nur eine Übergangslösung sein, weshalb man auch von Liquidationsgemeinden sprach. Fast alle Gemeindesatzungen nannten daher als Zielsetzung die unterstützende Vorbereitung ihrer Mitglieder zur Emigration.

Vor diesem Hintergrund eine Zeitung ins Leben zu rufen und dazu auch noch in deutscher Sprache, musste aus damaliger Perspektive als ein geradezu anachronistisches Projekt ohne große Zukunft erscheinen. Doch Hans Frey, ihr erster Herausgeber, sah das offensichtlich ganz anders und vertrat die Meinung, dass »wir deutsche Juden nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, hier in Deutschland auszuharren, haben«. Auch sein langjähriger Freund Philipp Auerbach, von den Briten im September 1945 zum Verantwortlichen für die »Fürsorge für politisch, religiös und rassisch Verfolgte« ernannt, vertrat eine ähnliche Auffassung und schrieb im Geleitwort zur ersten Ausgabe, dass mit der Zeitung ein entscheidender Schritt in die Freiheit und den Wiederaufbau der Gemeinden in Deutschland vollzogen sei.

Selbstverständnis Damit nahm man eine dezidiert andere Position ein als die ebenfalls nach Kriegsende auf Jiddisch erscheinenden Blätter der vielen Tausend Displaced Persons aus dem östlichen Europa, die von einem Neubeginn jüdischen Lebens im Land der Täter nichts wissen wollten. Das Selbstverständnis der Zeitung skizzierte Frey als eine Art »Bindeglied zwischen dem Landesverband und seinen Mitgliedern«. Damit waren vor allem die deutschen Juden, die überlebt hatten und aus der Emigration zurückgekehrt waren, gemeint. Die Displaced Persons dagegen tauchten in der Berichterstattung der ersten Jahre allenfalls am Rande auf.

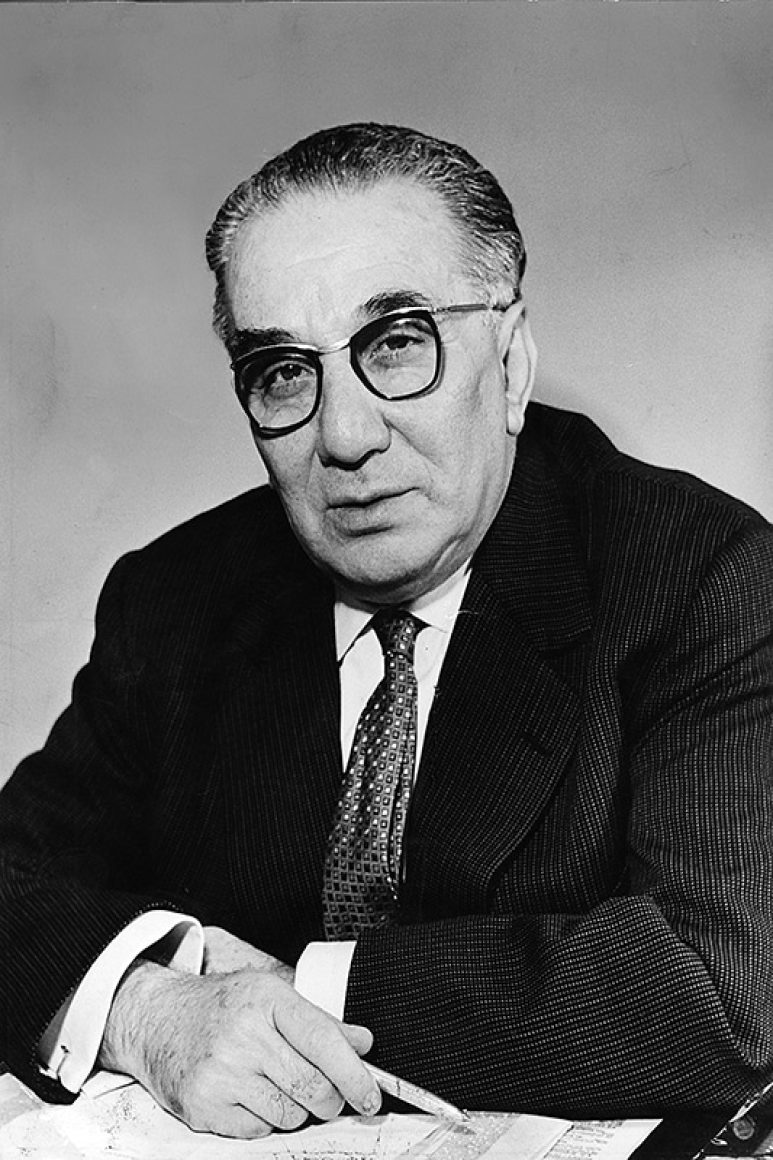

Nach bereits wenigen Monaten kam es an der Redaktionsspitze zum entscheidenden Wechsel. Mit Karl Marx, dem »Chef im Hinterzimmer«, wie ihn der 2014 verstorbene Publizist Ralph Giordano nannte, der ebenso wie der spätere Zentralratsvorsitzende Paul Spiegel seine ersten journalistischen Sporen bei dem Blatt verdient hatte, erhielt die Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland, wie sie seit 1949 bis zu seinem Tode 1966 heißen sollte, richtig an Schwung und entwickelte sich zum Sprachrohr der Juden in Deutschland.

Junge Bundesrepublik Der Rückkehrer aus dem britischen Exil schaltete sich aktiv in die politischen Debatten der jungen Bundesrepublik ein, wobei er selbst eine Vermittlerrolle in der wohl dringendsten Angelegenheit der jüdischen Welt in den Jahren nach 1945 einnahm – in der Frage der sogenannten Wiedergutmachung. Karl Marx wollte mit der Zeitung jüdisches Leben in Deutschland erhalten und verstand sich in dieser Funktion als »deutscher Demokrat jüdischen Glaubens«.

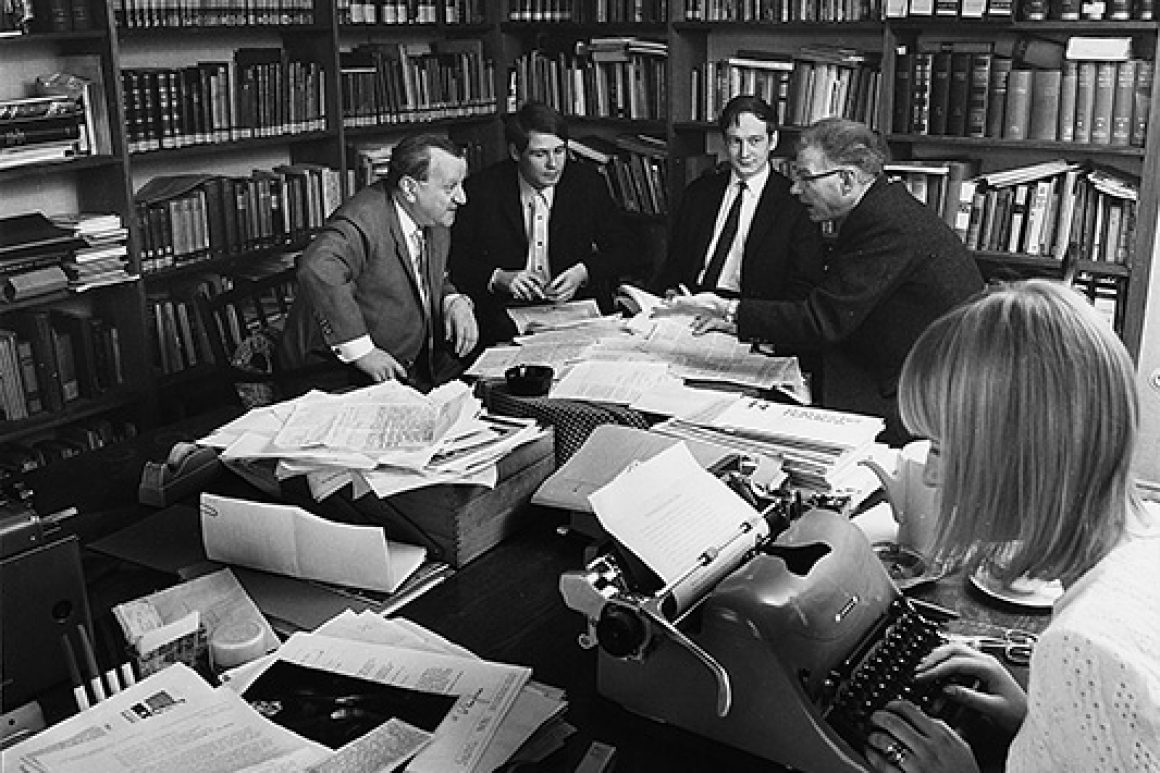

Dabei waren die Arbeitsbedingungen der Zeitung damals alles andere als einfach. »Ich sehe noch die düsteren Redaktionsräume in Düsseldorf-Benrath Ende der 40er-Jahre vor mir«, erinnerte sich Giordano einmal. »Gleich neben der Druckerei, in der es immer nach heißem Blei roch.« Der Umzug in das neue Gemeindezentrum in der Zietenstraße erfolgte 1958, dem Jahr, in dem auch die neue Synagoge eröffnet wurde. Dort bezog man gleich eine ganze Etage, in der die »Allgemeine« bis zu ihrem Umzug 1985 nach Bonn bleiben sollte.

Düsseldorf als Redaktionssitz machte damals Sinn, schließlich saß auch der Zentralrat der Juden in Deutschland bis zu diesem Jahr in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Trotzdem war man nicht unbedingt auf Rosen gebettet. Weil die Zeitung in den 60er-Jahren in eine finanzielle Schieflage geriet, sprangen Sachser und Hermann Lewy, seit 1959 Karl Marx’ Nachfolger als Chefredakteur, persönlich ein. Sie wandelten das Blatt in eine GmbH um, in die sie einen Großteil ihres Privatvermögens steckten. Schließlich übernahm der Zentralrat für einige Zeit das redaktionelle und geschäftliche Zepter.

Umbau Die Räume von einst gibt es natürlich noch immer. Nach dem Wegzug der »Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung«, wie sie zwischen 1973 und 2001 hieß, zog dort die Verwaltung der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf ein. »Für mich ist es ein ganz besonderes Privileg, heute in dem Büro arbeiten zu dürfen, wo einst Chefredakteur Hermann Lewy saß«, betont Michael Szentei-Heise. »Natürlich hat sich seither einiges verändert«, sagt der Geschäftsführer. Wände wurden verschoben, ein neuer Fußboden und Empfangsbereich mussten her. »Damals sah das alles etwas einfacher aus.«

Geblieben ist aber die Zahl derer, die wie einst auf der 4. Etage die Zeitung produzierten, nämlich tagesabhängig fünf bis sechs Personen. Und es existiert noch ein Relikt aus alten Zeiten. »Das Regal, auf dem früher die alten Ausgaben der Zeitungen von den Redakteuren archiviert wurden, ist weiterhin in Gebrauch«, sagt Szentei-Heise und zeigt auf einen Raum, in dem nun die EDV und der Server der Gemeinde untergebracht sind – und wo sich auch damals die Technik der Redaktion befand. »Manchmal kann man ihn sogar noch spüren. Den Geist des großen, kleinen Mannes, der hier einst die Zeitung machte.« Die Rede ist von Hermann Lewy.