Irene Bento tritt im Clowns-Trio und bei der Elefantendressur auf. 1943 ist das, eine jüdische Artistin in der Manege des »Circus Althoff«, zu einer Zeit, wo so etwas eigentlich längst undenkbar ist. Das Publikum von Irene Bento weiß von ihrer Herkunft nichts.

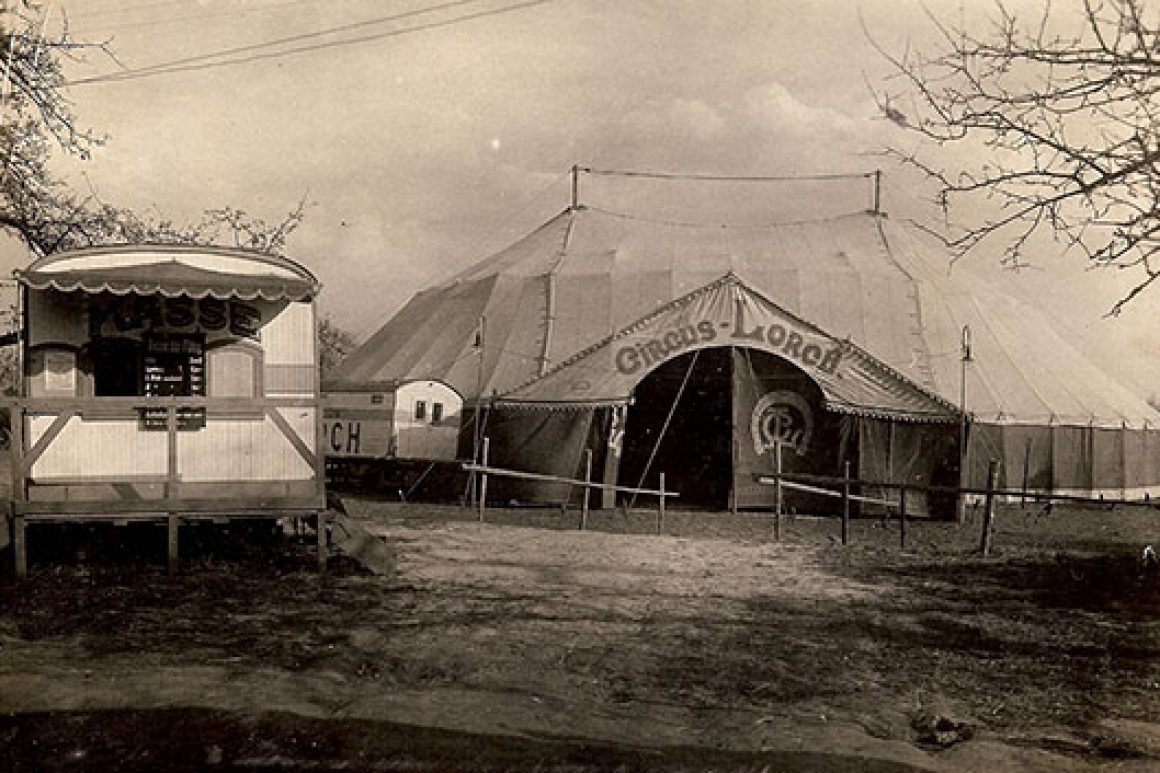

Die Menge weiß auch nicht, dass der junge Zirkusdirektor Adolf Althoff in den anliegenden Wagen noch mehr Juden versteckt: Irene Bentos kleinen Sohn etwa, ihre Schwester und ihre Mutter, die aus der alten Zirkusfamilie Lorch stammt. Auch ein Marokkaner hält sich hier verborgen. In jeder neuen Stadt kommt die Angst vor den Kontrollen der Gestapo. Um schnell reagieren zu können, hat der Circus Althoff seine Wagen umgebaut. Zwischen den drei Waggons, in denen die Familien leben, gibt es einen schmalen Verbindungsgang zur Flucht. Alle Versteckten im Circus Althoff werden die NS-Zeit überleben.

»Es gibt keine Größenordnung, wie viele jüdische Artisten von Verfolgung betroffen waren«, sagt Roxana Küwen, selbst Artistin und Mitglied beim Kollektiv CiNS (Circus im Nationalsozialismus), das sich mit Zirkus zur NS-Zeit auseinandersetzt. Es ist ein wenig erforschtes Terrain.

außenseiter »Es gibt im Bereich Zirkus kaum Geschichtsaufarbeitung«, so Küwen. Wegen der Außenseiterstellung des Zirkus gibt es wenige Archive, wenig schriftliche Überlieferung und lange Zeit auch wenig Interesse von Historikern. Oder von Zirkussen selbst. Die Gruppe CiNS bekommt auf Anfragen von ihnen entweder keine Antwort oder Absagen. »In den Chroniken, die die Zirkusse schreiben, findet die NS-Zeit nicht statt«, so Küwen. »Es ist ein blinder Fleck.«

Den blinden Fleck wollen Küwen und ihre Kollegen seit 2005 mit Bildern füllen. Denn der Zirkus, der seit jeher Grenzen überschreitet und alle möglichen gesellschaftlichen Außenseiter beschäftigt, darunter Juden, Sinti und Roma, Jenische, Schwarze und Menschen mit Behinderung, ist für Nationalisten früh störend – und gleichzeitig ein wichtiges Propagandainstrument.

Wie, will CiNS herausfinden, reagierten deutsche Zirkusse auf den Nationalsozialismus? Und was geschah mit den vielen Artisten, die keine »arische Abstammung« hatten? Irene Bentos Geschichte ist eines der wenigen Einzelschicksale, das gut dokumentiert ist. Denn die Artistin, die nach Kriegsende wieder im Zirkus auftreten wird, hat ihre Erinnerungen in dem Buch Der Clown und die Zirkusreiterin verarbeitet – ein Glücksfall für die Forschung.

blütezeit Zirkus ist in Irene Bentos Kindheit ein mächtiges Medium. In den 20er-Jahren erlebt der deutsche Zirkus eine Blütezeit. »Die Rolle des Zirkus war um einiges bedeutender als heute«, sagt der Historiker Martin Holler, der beim neuen internationalen Projekt »Diverging Fates« zum Zirkus in der NS-Zeit forscht und auch mit der Gruppe von Roxana Küwen kooperiert. »Zirkus in der Weimarer Republik war international sehr angesehen – es gab einen großen Boom, die Darbietungen wurden immer sensationeller«, berichtet er.

Zirkusse wie Sarrasani in Dresden, Krone in München oder Busch in Berlin sind im Winter fest stationiert und haben riesige Zelte. »Damals war Zirkus die weite Welt«, sagt die Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum, deren Familie später den Circus Barum führte. »Dort konnte man sein Fernweh stillen.« Das Kapital von Zirkus Krone betrug nach Angaben von CiNS im Jahr 1930 beachtliche 25 Millionen Goldmark.

Es ist ein widersprüchliches Umfeld: einerseits international, multikulturell, weltoffener und freier als die Mehrheitsgesellschaft, andererseits damals mit seinen rassistischen »Völkerschauen« auch Ausdruck dieser Gesellschaft. »Der Zirkus bot in gewisser Hinsicht mehr Freiräume und dann auch wieder nicht«, sagt Küwen. Für Minderheiten, auch jüdische Künstler, ist er dennoch ein Schutzraum.

»Religionszugehörigkeit hat im Zirkus nie eine Rolle gespielt«, so Siemoneit-Barum. »Das hat nicht mit Toleranz zu tun, sondern mit Akzeptanz: Der Zirkus ist immer ein Zuhause gewesen für Menschen, die in der Welt keinen Platz gefunden haben.« Der Circus Barum selbst ist damals nicht jüdisch geführt. Heute kennt Siemoneit-Barum einige jüdische Artisten, aber wenige, die ihre Religion praktizieren. Über Religion spreche man selten im Zirkus.

boykott Wie groß damals der Anteil jüdischer Artisten in deutschen Zirkussen war, können die Forscher nur noch vermuten. Historiker Holler geht davon aus, dass die Präsenz jüdischer Artisten und Zirkusfamilien weder außergewöhnlich hoch noch besonders niedrig war – im Gegensatz etwa zu Sinti und Roma, bei denen es viele Schaustellerfamilien gab. »Die Zahl rein jüdischer Zirkusse kann man an einer Hand abzählen«, so Holler. »Aber es gab einige bedeutende und erfolgreiche jüdische Artisten.«

Am bekanntesten ist der jüdisch geführte Circus Strassburger, damals der viertgrößte deutsche Wanderzirkus. Er wird ab 1933 einer der ersten Zirkusse, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fallen. Ab 1934 müssen Artisten ihre »arische Abstammung« nachweisen; jüdische und dunkelhäutige Artisten dürfen explizit nicht mehr auftreten, die Programme selbst werden auf Linie gebracht, gegen den Circus Strassburger gibt es Hetze und Boykottaufrufe. 1935 wird der Zirkus weit unter Wert an den Circus Busch verkauft. Eine unfreiwillige Rettung jedoch für viele seiner Mitglieder, die dadurch rechtzeitig emigrieren können.

»Vor allem die großen Zirkusse haben ihr Programm und ihren Mitarbeiterstab den neuen Verhältnissen angepasst«, sagt Historiker Martin Holler. »Die kleinen Wanderzirkusse dagegen waren oft weiter sehr international und teilweise Repressionen ausgesetzt.«

performance Doch es gibt Schattierungen: Der berühmte Zirkus Krone kollaboriert früh und eng mit dem Regime. Andere große Zirkusse wie Sarrasani und Busch kooperieren zwar, beschäftigen aber gleichzeitig heimlich weiter jüdische Mitarbeiter. So wie Irene Bento. Damals noch unter ihrem Mädchennamen Danner, tritt sie als Kunstreiterin bis 1939 bei Busch auf. Als das auf Druck von außen schließlich nicht mehr möglich ist, darf sie ab 1941 bei Althoff als »kleine Italienerin« auftreten. Sie bleibt dort bis Kriegsende. Der Mut des Direktors rettet ihr und ihrer Familie das Leben.

Die Gruppe CiNS hat aus Irene Bentos Schicksal eine Performance gestaltet; eine Mischung aus Schauspiel, Lesung und Zirkusakrobatik. »Es hat lange gedauert, bis wir die richtige Herangehensweise gefunden haben«, sagt Küwen. Sie wechseln Rollen und Perspektiven, um den Umgang zu erleichtern. »Das Publikum reagiert trotzdem sehr betroffen. Wir sehen immer wieder Tränen.« Auch sie selbst ist nie ganz distanziert. »Ich bin immer wieder überrascht, dass es mir so nahegeht. Ich habe so großen Respekt davor, dass Irene Bento sich in diesem Buch mit ihrer eigenen Geschichte auseinandergesetzt hat.«

CiNS tritt heute in so viel verschiedenen Umfeldern wie möglich auf: Schulen, Theatern, Synagogen, Galerien. In den anschließenden Diskussionen bezieht das Publikum die Performance häufig von sich aus auf die Gegenwart, auf Migration und Menschenschmuggel. »Wir wollen zur Handlungsfähigkeit aufrufen«, sagt Küwen. »Es ist uns wichtig, ermutigend zu enden.«

recherchen Denn nicht alle jüdischen Artisten hatten so viel Glück wie Irene Bento. Die Familie Blumenfeld, eine jüdische Zirkusfamilie, die für ihre Reit- und Dressurnummern bekannt war, gehört zu den prominentesten Opfern aus der Artistenszene.

Martin Holler verweist auf die Recherchen der Zirkusexperten Gisela und Dietmar Winkler, die 29 Namen von in Auschwitz, Theresienstadt und anderen Lagern ermordeten Familienmitgliedern der Blumenfelds ermitteln konnten.

»Diverging Fates« thematisiert auch das Schicksal der kleinwüchsigen »Halbjüdin« und internationalen Zirkusberühmtheit Lia Schwartz, die mutmaßlich in Auschwitz ermordet wurde. Ob wegen ihres Judentums oder ihrer Kleinwüchsigkeit, lässt sich allerdings nicht mehr klären. »Die Informationen sind bisweilen rar«, so Holler. Wieder einmal.

nachfahren In Zukunft hoffen die Historiker auf mehr Hinweise von Zeitzeugen oder ihren Nachfahren. Zumindest im Fall von Irene Bento kommt es tatsächlich noch unerwartet dazu. Die Artistin selbst starb zwar 2006, ein erster Familienkontakt versandet damit. Doch Jahre später besuchen zwei ihrer Kinder eine Aufführung von Roxana Küwens Gruppe – für alle Beteiligten ein berührender Moment. »Es gibt eine Szene, wo der zweite Sohn in der Performance vorkommt«, erzählt Küwen. »Ihm wird der Schnuller in den Mund gesteckt, als die Gestapo kommt, damit er nicht schreit. Wenn dieser Mensch dann wirklich vor einem steht, ist das unglaublich.«

Nach Kriegsende lebte und arbeitete Irene Bento mit ihren Kindern beim Circus Krone – ausgerechnet jenem Zirkus also, der so eng mit dem NS-Regime kollaborierte. Doch das Gespräch mit Bentos Kindern erweitert den Horizont der Künstler und Forscher. »Die Bento-Kinder wollten das differenzierter sehen«, sagt Roxana Küwen. »Sie haben ihre Kindheit beim Circus Krone als eine sehr tolle Zeit in Erinnerung. Der Zirkus habe sie sehr unterstützt. Sie sagen: ›Man muss immer die Umstände betrachten, unter denen Menschen handeln.‹«

Da merken auch die Künstler, dass sie an ihre Grenzen stoßen. »Man kann sich die Dinge aus heutiger Perspektive nicht vorstellen«, sagt Küwen. Und will gerade deshalb dazu beitragen, dass man sich ihnen zumindest annähern kann.