Am 11. April 1945 – also vor 65 Jahren – fährt ein Jeep der amerikanischen Armee vor das Eingangstor des Konzentrationslagers Buchenwald. Zwei Männer springen herunter. Über einen der beiden weiß man nicht viel. Die zur Verfügung stehenden Dokumente erklären kaum etwas. Fest steht lediglich, dass es sich um einen Zivilisten handelt. Aber: Warum war er da, in der Vorhut der Sechsten Panzerdivision des nordamerikanischen Militärs unter Führung von General Patton? Welchen Beruf übte er aus? Was war seine Aufgabe? War er vielleicht Journalist? Oder, vermutlich wahrscheinlicher, Experte oder Zivilberater eines militärischen Informations- und Aufklärungsdienstes? Man weiß es nicht.

Jedenfalls steht er, nachmittags um fünf Uhr an einem denkwürdigen Tag, vor dem monumentalen Eingangstor des Konzentrationslagers. Er steht da, begleitet den zweiten Mann des Jeeps. Dessen Identität kennt man: Er ist Leutnant, mehr noch, Oberstleutnant, ein Offizier der militärischen Aufklärung, die der Psychologischen Kriegsführung des Stabs von General Omar N. Bradley zugeordnet ist.

Gleichheit Wir wissen nicht, was die beiden Amerikaner dachten, als sie vom Jeep herabsprangen und die Inschrift in schmiedeeisernen Buchstaben betrachteten, die über dem Gittertor von Buchenwald steht: »Jedem das Seine«. Wir wissen nicht, ob sie Zeit hatten, um wenigstens flüchtig das ganze Ausmaß dieses kriminellen und arroganten Zynismus im Gedächtnis zu registrieren. Ein Satz, der sich auf die Gleichheit der Menschen bezieht, der am Eingang eines Konzentrationslagers steht, dieses todbringenden Ortes, dieses Ortes, an dem nur das völlig willkürliche und brutalste Unrecht praktiziert wurde, wo es für die Deportierten nur eine Gleichheit gab: die Gleichheit vor dem Tod. (...)

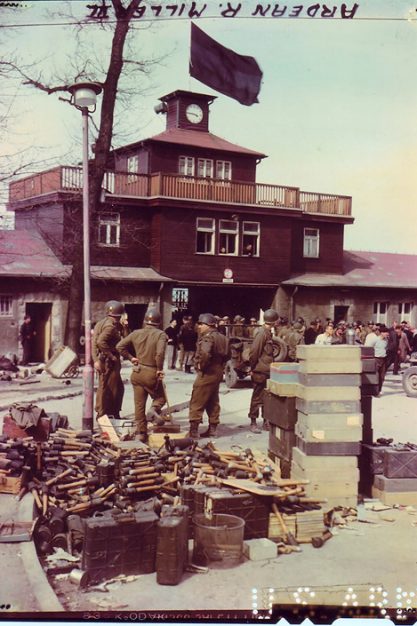

Wir wissen nicht, was die beiden Amerikaner in jenem historischen Augenblick dachten. Aber wir wissen sehr wohl, dass sie mit Jubel und Applaus von den bewaffneten Deportierten begrüßt wurden, die damals am Eingangstor von Buchenwald Wache hielten. Wir wissen, dass sie wie Befreier gefeiert wurden. Und das waren sie, in der Tat. (...)

Liebesschnulzen Der Zivilist hieß Egon W. Fleck und der Oberstleutnant Edward A. Tenenbaum. Lasst uns hier, auf dem Appellplatz von Buchenwald, 65 Jahre später, auf diesem dramatischen Platz, diese beiden vergessenen und großartigen Namen wiederholen: Fleck und Tenenbaum. Hier, wo die kehlige, unwirsche, aggressive Stimme des Rapportführers hallte, an jedem Tag in jeder Woche, wo er Befehle und Beleidigungen austeilte; hier, wo durch die Lautsprecheranlage an manchen Sonntagnachmittagen auch die sinnliche und warme Stimme von Zarah Leander zu hören war mit ihren immergleichen Liebesschnulzen. (...)

Und dies ist nun die wunderbare Ironie der Geschichte, eine unglaublich signifikante Revanche der Geschichte: Die beiden ersten Amerikaner, die mit dem Befreiungsheer an den Eingang von Buchenwald kommen, an jenem 11. April 1945, sind zwei jüdische Männer. Und, als ob das noch nicht genug wäre: Es handelt sich um zwei amerikanische Juden deutscher Herkunft, die vor nicht allzu langer Zeit emigriert sind.

Wir wissen, aber dennoch ist es nicht müßig, diese Tatsache zu wiederholen, dass in dem imperialistischen Angriffskrieg, den der Nationalsozialismus 1939 in Gang setzte und der auf die Schaffung einer totalitären Vorherrschaft in Europa und vielleicht sogar in der ganzen Welt abzielte, wir wissen, dass es in diesem Krieg eine eminent wichtige, eine essenzielle Absicht gab: das jüdische Volk kontinuierlich und konsequent auszurotten. (...)

Zwangsarbeit Für die sogenannte Endlösung der jüdischen Frage in Europa organisiert der Nazismus die systematische Vernichtung im Archipel der Sonderlager des Komplexes Auschwitz-Birkenau, in Polen. Buchenwald zählt nicht zu besagtem Archipel. Es ist kein direktes Vernichtungslager, mit der kontinuierlichen Aussonderung und Entsendung von Häftlingen in die Gaskammern. Es ist ein Zwangsarbeiterlager, ohne Gaskammern. Der Tod in Buchenwald ist das natürliche und vorhersehbare Ergebnis der extrem harten Arbeitsbedingungen, der systematischen Unterernährung. Folglich ist Buchenwald ein »judenreines« Lager.

Dennoch kennt Buchenwald aufgrund konkreter historischer Ursachen zwei verschiedene Etappen massiver Präsenz von jüdischen Deportierten. Eine dieser Etappen fällt in die ersten Jahre der Existenz des Lagers, als nach der »Kristallnacht« und dem allgemeinen Pogrom, von Hitler und Goebbels im November 1938 persönlich organisiert, Tausende von Juden, insbesondere von Frankfurter Juden, nach Buchenwald geschickt wurden. Noch 1944 erinner- ten sich die altgedienten deutschen Kommunisten an die mörderische Brutalität, mit der diese Juden aus Frankfurt in Massen hinterhältig misshandelt und umgebracht wurden. Die Überlebenden wurden dann in die Vernichtungslager in den Osten deportiert.

Die zweite Etappe der jüdischen Präsenz in Buchenwald fällt in das Jahr 1945, gegen Kriegsende, konkret in die Monate Februar und März. Zu jener Zeit wurden Zehntausende von jüdischen Überlebenden aus den Lagern im Osten auf Befehl der SS nach Mitteldeutschland evakuiert, wegen des Vormarsches der Roten Armee.

(...) Viele starben während dieser endlos langen Fahrt. Jene, die Buchenwald noch erreichen konnten, das damals bereits übervolle Lager, wurden in den Baracken des Quarantänelagers, im »Kleinen Lager«, untergebracht oder in Zelten und Feldlagern, die eigens für ihre notdürftige Unterbringung errichtet wurden.

Kinder Unter diesen Tausenden von Juden (...) gab es viele Kinder und Jugendliche. Die klandestine antifaschistische Organisation von Buchenwald machte es möglich, dass diesen jüdischen Kindern und Jugendlichen, die Auschwitz überlebt hatten, ein wenig geholfen werden konnte. Nicht viel, und dennoch war es äußerst riskant: Es war eine wichtige Geste der Solidarität, der Brüderlichkeit. Unter diesen jüdischen Heranwachsenden befand sich Elie Wiesel, der künftige Friedensnobelpreisträger. Unter ihnen befand sich auch Imre Kertész, der künftige Literaturnobelpreisträger. (...)

Es ist dies kein schlechter Moment, um eine Tatsache zu betonen, die sich unausweichlich am Horizont unserer Zukunft abzeichnet (...): Die am längsten andauernde Erinnerung an die Nazilager wird die jüdische Erinnerung sein. Und diese wird ihrerseits nicht auf die Erfahrungen von Auschwitz und Birkenau begrenzt sein. (...) In diesem Sinne obliegt dem jüdischen Gedächtnis eine große Verantwortung: Alle europäischen Erinnerungen an den Widerstand und das erlittene Leid haben in den nächsten zehn Jahren als letzte Zuflucht und Bollwerk gegen das Vergessen nur noch die jüdische Erinnerung an die Vernichtung. (...)

Ermittlung Aber kehren wir einen Augenblick zu jenem 11. April 1945 zurück. Kehren wir zurück zu dem Augenblick, an dem Egon W. Fleck und Edward A. Tenenbaum ihren Jeep vor dem Tor von Buchenwald zum Halten bringen. Wenn ich viele Jahre jünger wäre, würde ich jetzt vermutlich eine historische Ermittlung beginnen, eine romanhafte Erforschung jener beiden Personen, eine Untersuchung, die den Weg zu einem Buch über diesen 11. April vor mehr als einem halben Jahrhundert auftun würde, zu einer literarischen Arbeit, in der Fiktion und Wirklichkeit sich wechselseitig stützen und bereichern würden. Aber mir bleibt keine Zeit mehr für ein solches Abenteuer. Ich beschränke mich daher darauf, an einige Sätze aus dem vorläufigen Bericht zu erinnern, den Fleck und Tenenbaum zwei Wochen später, genau am 24. April, für ihre militärischen Vorgesetzten verfassten, und den man in den Nationalarchiven der Vereinigten Staaten finden kann.

»Als wir in die große Zufahrtsstraße einbogen« – so schreiben die beiden Amerikaner –, »sahen wir Tausende von Männern, in Lumpen gekleidet und ausgemergelt, die in disziplinierten Formationen nach Osten marschierten. Diese Männer waren bewaffnet und hatten Vorgesetzte, die sie umstellten. Einige Abteilungen trugen deutsche Gewehre, andere hatten Panzerfäuste über den Schultern hängen. Sie lachten und machten Gesten wütender Fröhlichkeit, während sie weitergingen (...), das waren die Deportierten von Buchenwald, die sich zum Kampf aufmachten, während unsere Panzer sie mit 50 Stundenkilometern überholten.«

Bewaffnet Dieser »vorläufige Bericht« ist dank verschiedener Gründe von Bedeutung. Zunächst, und vor allem, weil die beiden Amerikaner, unvoreingenommene Zeugen, ganz klar die Realität des bewaffneten Aufstands beschreiben, den der antifaschistische Widerstand in Buchenwald organisiert hatte – und der während der Jahre des Kalten Krieges zu vielen Polemiken führte.

Am wichtigsten aber, jedenfalls für mich, und zwar wegen des menschlichen und literarischen Standpunktes, ist ein Wort in diesem Bericht: das deutsche Wort »Panzerfaust«. Fleck und Tenenbaum schreiben ihren Bericht auf Englisch. Aber als sie sich auf die individuelle Waffe beziehen, die gegen einen Panzer gerichtet werden kann, und die in nahezu allen Sprachen der Welt »bazooka« heißt, und ganz sicher heißt sie so in Englisch, greifen sie auf das deutsche Wort zurück.

Das legt mir den Gedanken nahe, dass Fleck und Tenenbaum, der Zivilist und der Militär, Amerikaner jüngerer deutscher Herkunft sind. Und so beginnt ein neues Kapitel in der romanhaften Erforschung, die ich gerne anfangen würde. Aber es gibt noch einen weiteren, ganz persönlichen Grund, warum der Begriff »Panzerfaust«, wörtlich also die Faust gegen den Panzer, für mich so wichtig ist.

Panzerfäuste An jenem 11. April 1945 befand ich mich nämlich in der Kolonne bewaffneter Männer, die wütend und fröhlich waren. Ich war einer der »Bazooka«-Träger. Der Deportierte 44904, auf seiner Brust das rote Dreieck, und auf schwarzem Grund war der Buchstabe »S« für Spanier aufgedruckt. Dieser Spanier war ich, inmitten der jubilierenden Träger von Bazookas oder Panzerfäusten.

Info: Jorge Semprún ist so etwas wie eine Jahrhundertfigur. Am 10. Dezember 1923 in Madrid geboren, war der Schriftsteller bis zu seiner Verhaftung durch die Gestapo 1943 Widerstandskämpfer in der französischen Résistance. Nach dem Krieg engagierte sich der Literat und Drehbuchautor im Untergrund gegen das Franco-Regime. Im Anschluss an seine Amtszeit als spanischer Kultur-minister von 1988 bis 1991 lebt der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels (1994) in Paris. Zuletzt erschien von Semprún »Was für ein schöner Sonntag!« im Suhrkamp Verlag. Wir drucken hier die leicht gekürzte und redaktionell bearbeitete Fassung seiner Rede, die er zum 65. Jahrestag der Befreiung des KZs Buchenwald am 11. April hielt.