Vor vierzig Jahren wurde ich politisch aktiv. Ich trat keiner Partei bei, ich kandidierte für kein Parlament, was als deutscher Jude zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht realistisch gewesen wäre. Aber ich begann, den Kampf gegen den Judenhass zu meiner »Lebensaufgabe« zu machen. Durch Demonstrationen, Petitionen und vor allem durch zahllose Gespräche mit Politikern aus aller Welt.

Spätestens seit meiner Studentenzeit war mir klar, dass der Antisemitismus in Deutschland nicht mit Hitler verschwunden war. Unangenehme Vorfälle an der Universität hatten mich gezwungen, mich tiefer mit meiner jüdischen Identität auseinanderzusetzen als ich, der ich mich für einen säkularen Deutschen hielt, bis dato für möglich gehalten hatte. Ich wurde Präsident der Europäischen Union jüdischer Studenten, betrieb das aber als unbezahlte Freizeitbeschäftigung neben meiner Famulatur in der Kieferchirurgie.

Bis zu jenem Ereignis im Mai 1985, das mein Leben für immer ändern sollte: dem gemeinsamen Besuch des deutschen Bundeskanzlers und des amerikanischen Präsidenten auf einem Soldatenfriedhof in Bitburg, in der Eifel.

Die Geschichte ist schon oft genug erzählt worden: Helmut Kohl wollte Ronald Reagans Besuch in Deutschland, genau vierzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zu einer Geste der »Versöhnung über den Gräbern« nutzen. Bei der Auswahl des Friedhofs wurde jedoch übersehen, dass dort auch Angehörige der Waffen-SS bestattet waren. Anstatt den Fehler schnell zu korrigieren, hielt Kohl stur an dem Besuchsort fest. Die Nachlässigkeit bei der Ortsauswahl brachte ihn aber in eine Lage, die er nicht vorhergesehen haben dürfte.

Nicht geplante Debatte

Kohl, dessen Bruder Walter im Krieg gefallen war, hatte »Nie wieder Krieg« zu einem der Leitmotive seiner Politik gemacht. Ich bin sicher, er wollte mit dem Präsidenten des ehemaligen Kriegsgegners USA und wichtigstem Verbündeten der Bundesrepublik ein ehrliches Zeichen der Versöhnung setzen. Natürlich sollte es dabei um die gute Zukunft gehen, mittels derer man die schlechte Vergangenheit hinter sich lassen wollte. Nicht geplant hatte Kohl eine Debatte über genau diese Vergangenheit.

Mit der Entdeckung der SS-Gräber ließ diese sich jedoch nicht mehr vermeiden. Auf einmal ging es nicht mehr um Versöhnung, sondern darum, ob man einen Schlussstrich unter ebendiese Vergangenheit ziehen solle. Plötzlich drehte sich alles um die SS, die gleich Teil der großen Versöhnung sein sollte.

Durch ihre Einbeziehung wurde die Versöhnung nicht mit den Gegnern von einst, sondern mit dem NS-Regime vollzogen. Denn selbst wenn der Inbegriff des Naziterrors umdeklariert werden konnte, bedeutete das nichts anders als das Ende der historischen Verantwortung für die NS-Zeit.

Wie gesagt: Ich glaube nicht, dass das Kohls ursprüngliche Intention war. Aber genau darum drehte sich in der Folge die öffentliche Debatte. Und genau das löste in mir, dem Sohn von zwei Holocaustüberlebenden, eine solche Empörung aus, dass es mich zum Handeln förmlich antrieb.

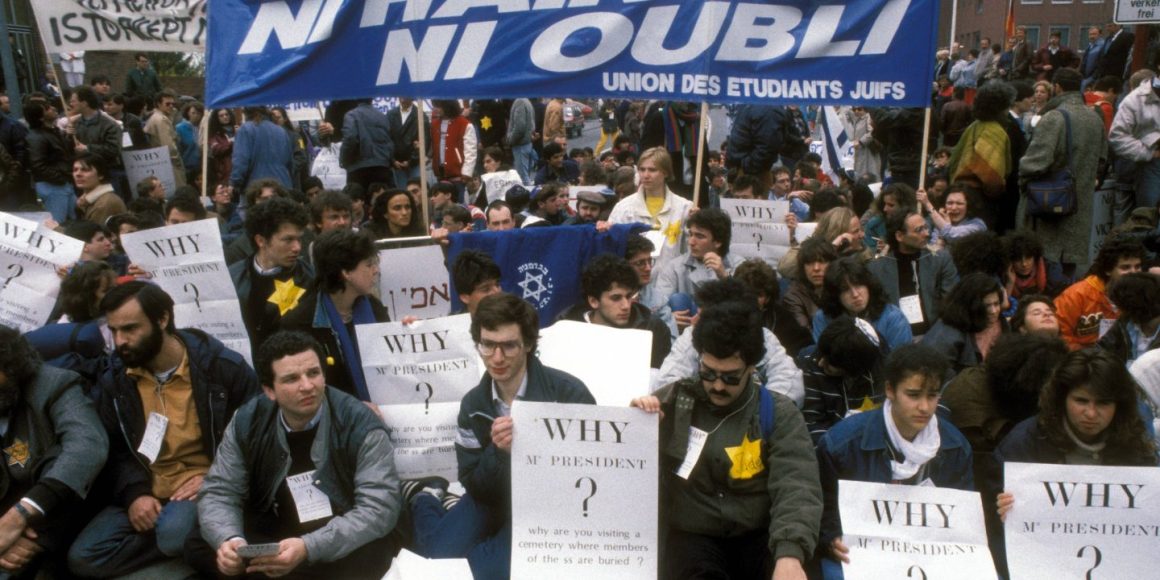

Ich nutzte die kurze Zeit vor dem Besuch Reagans in Deutschland, um in Abstimmung mit den jüdischen Gemeinden eine große Demonstration vor dem Bitburger Friedhof zu organisieren. Die Demonstration kam zustande, auch wenn sie Reagans Besuch dort nicht verhindern konnte. Ich hatte von vornherein nicht so recht an den Erfolg meines Unterfangens geglaubt. Ich fand aber, dass ich trotzdem nicht untätig bleiben konnte.

Die Proteste zeigen Wirkung

Allein waren wir mit unserem Protest jedoch auch nicht. Vor allem jenseits des Atlantiks fanden wir Gleichgesinnte. Der Holocaust-Überlebende Elie Wiesel sagte Reagan ins Gesicht, sein Platz sei nicht an der Seite der SS, sondern an der ihrer Opfer. Viele jüdische Organisationen zeigten sich entsetzt und teilten dieses Entsetzen öffentlich mit.

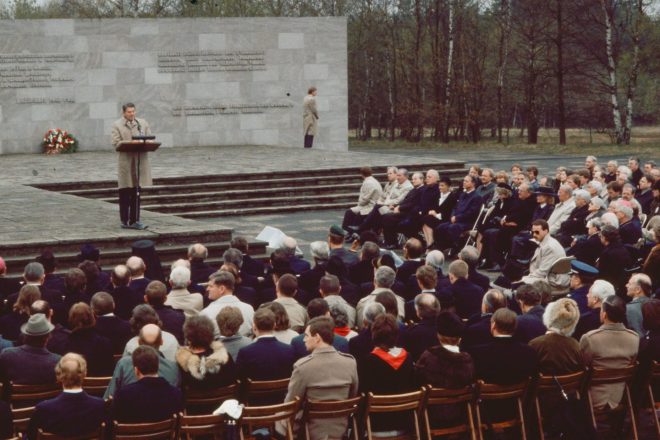

Schließlich verabschiedete der US-Senat am 1. Mai 1985 einstimmig eine Resolution, die den Präsidenten zur Absage des Friedhofsbesuchs aufforderte. Unter enormen Druck des Bundeskanzlers, der seinem amerikanischen Kollegen erklärte, der Fortbestand seiner Bundesregierung hinge von der geplanten Kranzniederlegung ab, hielt Reagan zwar am Bitburg-Besuch fest. Doch der Termin wurde jedoch auf zehn Minuten zusammengekürzt und durch einen Besuch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen ergänzt.

Eigentlich hatte mit Dachau eine andere KZ-Gedenkstätte auf dem Programm gestanden. Dies war jedoch auf Bitten der Bundesregierung wieder gestrichen worden. Nun wirkte der eilig ergänzte Abstecher nach Bergen-Belsen wie bloße Kosmetik, um dem Faux Pas Reagans in Bitburg die Schärfe zu nehmen.

Wenn die öffentliche Kritik auch keine Absage der Veranstaltung bewirkte, so doch zumindest eine öffentliche Debatte. Allerdings lief diese deutlich anders ab, als ich es erwartet hatte, ja sie stellt auch im Rückblick von vierzig Jahren den eigentlichen Skandal dar, der Kohls Fehlverhalten in den Schatten stellt.

Er, den ich trotz mancher Meinungsverschiedenheiten für einen der bedeutendsten Staatsmänner des vergangenen Jahrhunderts halte, war für seine Dickköpfigkeit bekannt. Ich fand sein Verhalten falsch, aber es überraschte mich nicht.

Reagans laxer Umgang mit der Wahrheit

Unerwartet und erschreckend war hingegen der Zuspruch, den Kohl damit erfuhr. Das begann mit Reagan, der seinen Besuch mit den Worten rechtfertigte, im heutigen Deutschland lebten nur noch wenige Menschen, die sich an den Zweiten Weltkrieg erinnern könnten, und kaum jemand, der aktiv daran teilgenommen habe.

Das war selbst für den im Umgang mit der Wahrheit laxen Reagan eine absurde Aussage. Er selbst war zu Zeiten des Kriegs bereits seinen Dreißigern gewesen. Sein Vize George H.W. Bush hatte sich als Marinepilot aktiv daran beteiligt.

Auch wenn Reagan seine Fehlleistung schnell korrigierte, passte seine Aussage perfekt zur doppelten Botschaft, die nicht nur Kohl jetzt verbreitete: Das Dritte Reich sei nun schon sehr lange her und es gelte nun, sich auf die Zukunft zu besinnen.

Mit dem Besuch des Soldatenfriedhofs sollte diese Vergangenheit mit dem Mantel der Versöhnung bedeckt - und versteckt - werden. Denn, und darum ging es auch, diese Vergangenheit sollte gleichzeitig ihrer unangenehmen Aspekte, ihrer dunklen Flecken bereinigt werden. Weder Kohl noch irgendein anderer ernstzunehmender Vertreter der Öffentlichkeit bestritt den Holocaust oder ein anderes nationalsozialistisches Verbrechen.

Nur griffen sie zu der bereits in den 50er-Jahren beliebten Methode, die deutsche Bevölkerung von jeder Schuld freizusprechen. Die angebliche Jugend der in Bitburg Bestatteten nutzte Kohl dafür, diese Männer zu schuldlosen Opfern zu erklären, die zum Kriegsdienst eingezogen worden und dann gefallen seien.

Obwohl die in Bitburg beerdigten Waffen-SS-Männer nur durch einen dummen Zufall in die Ehrung des Reagan-Besuchs einbezogen worden waren, breitete der Bundeskanzler den Mantel der Vergebung auch auf sie aus. Er tat dies mit der doppelt falschen Behauptung, Wehrpflichtige seien im großen Stil zur Waffen-SS eingezogen worden, und dies oft gegen ihren Willen. Die Waffen-SS habe zudem mit der allgemeinen SS nicht mehr gemein gehabt als die berüchtigte Doppelrune, behauptete er fälschlicherweise.

Hätten diese Soldaten den Krieg überlebt, so Kohl vor dem CDU-Bundesvorstand, hätten sie in den meisten Fällen wahrscheinlich ein anständiges Leben als Mitglieder der bundesrepublikanischen Gesellschaft geführt. Letzteres mag richtig sein. Genauso Recht hatte Kohl mit seiner Aussage über die vielfachen Möglichkeiten, zwischen 1933 und 1945 ins Unrecht verstrickt zu werden, und über die wenigen und harten Wege, sich dem zu entziehen.

Statt jedoch daraus eine Überlegung über Charakter und Funktionsweise der NS-Diktatur abzuleiten, sprach er die »ins Unrecht Verstrickten« kurzerhand mit dem Argument von der Verantwortung frei, die nachfolgenden Generationen könnten sich nicht anmaßen, darüber zu urteilen.

Das war zu einer Zeit, in der NS-Täter regelmäßig vor deutschen Strafgerichten landeten, eine einigermaßen seltsame Haltung. Noch dazu ist es vom Nicht-Verurteilen zum Ehren ein ziemlich weiter Weg. In Kohls Denken aber war das der logische nächste Schritt. Weil die Nachgeborenen nicht das Recht hätten, über die Taten der Gefallenen zu urteilen, dürfe man Letzteren die Ehrung nicht verweigern.

Die einzigen, denen er eine andere Haltung zugestand, waren die Überlebenden des Holocaust. Sollten diese nicht vergeben oder vergessen können, stünde »uns ein Urteil über eine solche Haltung oder gar eine Verurteilung nicht an.« Allerdings schränkte Kohl selbst diese Aussage sogleich wieder ein: »Es ist großartig […], wenn jemand, der das alles erleben musste, dennoch das befreiende Wort der Vergebung spricht. Aber wir haben weder einen moralischen noch gar einen rechtlichen Anspruch auf eine solche Haltung.«

Die Holocaustüberlebenden, die zu dem, was Kohl »Vergebung« für die Taten einer in Nürnberg als verbrecherisch eingestuften Organisation bedeutete, nicht bereit waren, litten für ihn offenbar an einer verständlichen, aber bedauerlichen traumatischen Störung, weswegen sie zu einer moralisch richtigen Haltung nicht in der Lage waren. Diese moralisch richtige Haltung aber war die unterschiedslose Vergebung.

Es war vielen klar: Kohl hatte sich verrannt. Verzweifelt versuchte er nun, die unglückliche Situation zu retten, ohne seine ursprüngliche Entscheidung zu revidieren. Damit machte er alles nur noch schlimmer.

Bundestag stärkt Helmut Kohl den Rücken

Aber er war nicht allein. In der Bundestagsdebatte erfuhr er nicht nur den Zuspruch seiner eigenen Fraktion sowie seines Koalitionspartners FDP. Auch die SPD stimmte seiner Grundthese zu. Zwar warf ihm Anke Fuchs eine zu undifferenzierte Haltung vor, nur um sich direkt darauf zustimmend auf Kurt Schumacher und dessen exkulpatorischen Aussagen zur Waffen-SS zu beziehen, auf die Kohl sich bereits berufen hatte.

Allein die Grünen schieden aus dieser erinnerungspolitischen Wohlfühlgemeinschaft aus. Ihrem Antrag zur Absage des Friedhofsbesuch stimmten jedoch nur die eigenen 24 Abgeordneten zu. Alle anderen 398 MdB verwarfen ihn und gaben damit Kohl die ersehnte Rückendeckung.

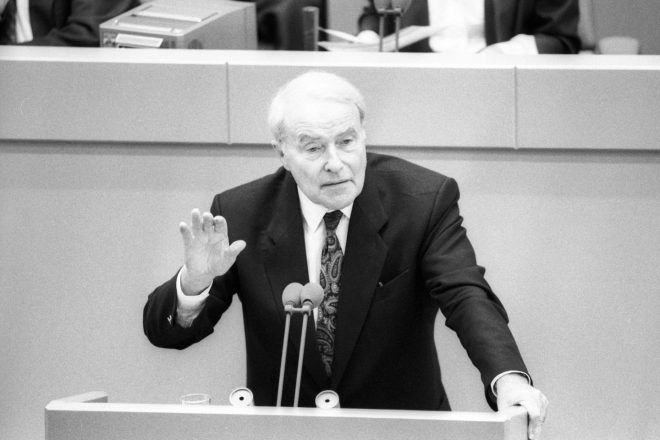

Doch damit nicht genug: Schnell gerieten die Kritiker von Kohls Kurs selbst ins Kreuzfeuer der Angriffe. Der Unionsfraktionsvorsitzende Alfred Dregger schrieb einen empörten Brief an die US-Senatoren und warf ihnen vor, seinen an der Ostfront gefallenen Bruder beleidigt und die Ideale von Anstand und Menschenwürde verraten zu haben.

Anders als Kohl hielt sich Dregger nicht mit Fragen der Verstrickung in Schuld auf, sondern erklärte sich und die Deutschen seiner Generation kollektiv zu Opfern des Dritten Reiches. Sie seien »zwölf Jahre einer braunen Diktatur unterworfen« gewesen. Er verteidigte ihr Verhalten als moralisch richtig, indem er seinen eigenen Militärdienst als eine Verteidigung Schlesiens vor der Roten Armee beschrieb. Seine NSDAP-Mitgliedschaft, die er zeitlebens verschwieg, störte Dreggers Opfergeschichte ebenso wenig wie die Frage, wieso die Rote Armee überhaupt in Schlesien eingerückt war.

Die Schuldigen waren schnell gefunden: die amerikanischen Juden

Konnte man westdeutschen Politikern zumindest noch zubilligen, auf die Gefühle ihrer Wähler, darunter auch die ehemaliger Kriegsveteranen Rücksicht nehmen zu müssen, fiel dieser Beweggrund für die veröffentlichte Meinung aus. Folglich hätte man hier kritischere Worte erwarten dürfen. Doch das Gegenteil war der Fall.

Einige Presseorgane folgten Dregger und richteten ihren medialen Zorn auf diejenigen in den USA, die gegen Reagans Pläne protestiert hatten. Schnell waren die Schuldigen gefunden: die amerikanischen Juden.

Die Illustrierte »Quick« trieb es am schlimmsten. Sie sah eine gutorganisierte jüdische Lobby am Werk, die die Wall Street sowie die Welt des Geldes beherrschte. Dank eines hohen Organisationsgrades und eines weitreichenden Netzwerks waren laut »Quick« sechs Millionen amerikanische Juden in der Lage, 209 Millionen nichtjüdische Amerikaner zu beeinflussen und sogar den amerikanischen Präsidenten unter massiven Druck zu setzen.

Hetzartikel in der »Quick«

Nicht zuletzt seien alle großen Fernsehsender in der Hand einiger weniger Juden, suggerierte das Blatt. Schließlich säte die »Quick« sogar Zweifel an den Opferzahlen der Schoa. Im Artikel hieß es, »vier Millionen, jüdische Quellen sprechen von sechs Millionen« Menschen seien ermordet worden. Kurz: Außer Hostienschändung und Hakennasen ließ die Zeitschrift, die damals eine Auflage von über einer Million Exemplare hatte, kaum ein antisemitisches Stereotyp aus.

So tief glitt die altehrwürdige »Frankfurter Allgemeine Zeitung« (FAZ) nicht ab. Aber auch sie beklagte, in der Person ihres Herausgebers Fritz Ulrich Fack, angebliche Versuche, die deutsch-amerikanische Versöhnung zu hintertreiben. Die Schuldigen waren auch hier die amerikanischen Juden. Auch wenn sich die FAZ zu fein war, dies so deutlich auszusprechen.

Stattdessen hieß es, eine »mächtige publizistische Maschinerie« pflege »die Verfolgung bis ins siebte Glied« und sei »für jeden Anlass dankbar, das Zerrbild des hässlichen Deutschen wieder auszugraben.« Der Artikel weiter: »Ihren Betreibern macht es nichts aus, selbst die Toten noch zu sortieren und den Präsidenten zur Marionette zu machen. Hier verquicken sich Machtgelüste mit geschäftlichen Interessen einer Unterhaltungsindustrie, der das ›Nazi-Thema‹ allemal willkommen ist.«

Der Umstand, dass der Widerstand gegen Reagans Bitburg-Besuch beileibe nicht nur von jüdischen Organisationen ausging, spielte für viele Medien ebensowenig eine Rolle wie die Überlegung, dass es gute Gründe gab, wieso Juden von der bevorstehenden Ehrung einer Organisation, die aufs Engste mit dem Holocaust verbunden war, alarmiert sein mussten.

So erschreckend und widerlich diese Artikel auch waren, sie trafen einen Nerv in der Bevölkerung. Umfragen zeigten im Nachgang zu Bitburg einen deutlichen Anstieg des Antisemitismus. Auch ich erinnere mich an Äußerungen in privaten Gesprächen, die ich nicht mehr für möglich gehalten hatte.

Empörende Aussagen eines deutschen Regierungsbeamten

So hatte Kohls Sicherheitsberater Horst Teltschick seine amerikanischen Gesprächspartner gewarnt, gerade jüngere Deutsche seien schockiert von der Macht der amerikanischen Juden und wie diese den US-Präsidenten unter Druck setzten. Die Deutschen verstünden nun besser, welchen Problemen Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg gegenüberstanden habe.

Diese ungeheuerliche Aussage war nichts weniger als eine indirekte Rechtfertigung der nationalsozialistischen Judenverfolgung. Und auch wenn ich in genauer Kenntnis seiner Person aus vielen Gesprächen sicher bin, dass Teltschick damit nicht seine eigene Meinung wiedergegeben hatte, sondern die Auffassung »auf der Straße«, so bleibt eine solche Argumentation eines ranghohen Regierungsvertreters doch bis heute schwer fassbar.

Innerhalb kürzester Zeit war aus einem Fehler in der Programmgestaltung des Präsidentenbesuchs der Ruf nach einem Schlussstrich unter die Vergangenheitsbewältigung und sogar die Rechtfertigung einer verbrecherischen Organisation geworden. Am Ende sollten an all dem auch noch die Juden schuld sein.

Bitburg war ein Tiefpunkt in der Geschichte der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Im Rückblick scheint alles nur schwer verständlich und vor allem scheint es unendlich weit weg zu sein. Eine Kranzniederlegung auf einem Friedhof mit SS-Gräbern, eine Verteidigung der Wehrmacht als angebliches Bollwerk gegen die Rote Armee, ein Zeitungsartikel, der den übermäßigen Einfluss der Juden beklagt, ein Parlament, das all dem einen Koscherstempel aufdrückt: Dergleichen würde es heute sicher nicht mehr geben.

Denn die Kombination aus geschichtswissenschaftlichem Erkenntnisfortschritt, öffentlichen Diskussionen und, ja, auch Skandalen wie diesem hat dafür gesorgt, dass solche kruden Verharmlosungen des Dritten Reichs heute nicht mehr denkbar sind. Das ist ein Grund zur Freude und bestärkt mich in der Überzeugung, dass meine damaligen Bemühungen doch etwas bewirkt haben könnten.

Dennoch bleiben Zweifel. Denn was sich vor allem geändert hat, ist die Demographie. Waren Reagans Äußerungen zum zeitlichen Abstand vom Zweiten Weltkrieg vor vierzig Jahren absurd, so sind sie heute richtig: Es gibt nur noch wenige Überlebende des Zweiten Weltkrieges. Anders als 1985 muss ein deutscher Bundeskanzler heute keine Rücksicht mehr auf die Gefühle von Wehrmachtsveteranen nehmen.

Denn so absurd Dreggers Behauptung auch war, so sehr trafen sie doch das Gefühl vieler ehemaliger Soldaten, die sich nicht eingestehen wollten, für ein verbrecherisches Regime ihr Leben riskiert zu haben. International wird die Bundesrepublik heute nicht mehr primär durch das Prisma der NS-Verbrechen gesehen, sondern erfreut sich als wirtschaftlich starkes Land mit Führungsrolle in Europa weltweit eines hohen Ansehens.

Mit einer Überlegung hatte Helmut Kohl Recht

Der Krieg liegt nun acht Jahrzehnte zurück - so lange, dass auch eine Versöhnung über den Gräbern heute nur noch ritualisiert wirken würde. Ritualisiert ist aber auch das Gedächtnis an die NS-Zeit und den Holocaust. Jedes Jahr zum 27. Januar und am 9. November hören wir die Beschwörung des »Nie wieder«. Das ist gut und richtig. Aber können wir wirklich behaupten, heute weiter zu sein als 1985?

Wie genau soll die Beschwörung in Taten umgesetzt werden? Denn wenn Kohl mit einer Überlegung Recht hatte, dann mit der, wie einfach es ist, in einem Unrechtregime selbst zum Täter zu werden – oder wie er es ausdrückte, »sich in Unrecht zu verstricken«.

Neueste Ergebnisse der historischen Forschung legen die Annahme nahe, dass die meisten Deutschen den millionenfachen Judenmord ablehnten. Das hielt sie indes nicht von der Beteiligung an seiner Ausführung ab. Ebenso konnte die nationalsozialistische Führung nicht auf eine weitverbreitete Kriegsbegeisterung bauen, wohl aber auf eine »Pflichterfüllung« von Millionen deutscher Soldaten bis zur bedingungslosen Kapitulation.

Noch wichtiger als die Warnungen vor einem Wiederaufflammen von Antisemitismus und Fremdenhass wäre deshalb eine genaue Kenntnis der Wirkungsmechanismen von Diktatoren und die Erkenntnis, dass der beste Moment zu ihrer Bekämpfung lange vor ihrer Machterlangung liegt. Es gibt Grund, Zweifel daran zu hegen, dass diese Erkenntnis wirklich in allen Köpfen fest verankert ist.

Wehrmachtsausstellung, Lokalstudien sowie dickleibige Untersuchungen über die Rolle der Ministerien haben deutlich herausgearbeitet, wie stark die Beteiligung sämtlicher Organisationen an den NS-Verbrechen war. Dennoch gehen die meisten nachgeborenen Deutschen davon aus, ihre Großeltern seien unbeteiligt gewesen.

Die von Kohl beschriebene Tragik ist ihnen offensichtlich nicht klar. Gleichzeitig sehen wir den Aufstieg von Parteien, die den demokratischen Konsens mit Füßen treten. Wie schnell derartige Parteien Demokratie und Rechtsstaat den Garaus machen können, sobald sie einmal an der Macht sind, haben wir beispielsweise in Ungarn sehen können. In Polen waren die entsprechenden Versuche zumindest schon sehr weit gediehen, und wohl niemand kann eine Prognose abgeben, ob die USA in vier Jahren noch eine funktionsfähige Demokratie sein werden.

Gleichzeitig verlassen Parteien der radikalen Rechten selbst den erinnerungspolitischen Konsens, der sich schon vor Bitburg herausgebildet hatte, indem sie, wie etwa der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl Maximilian Krah, die Deutschen während des Dritten Reichs nicht mehr nur als Opfer, sondern als »Helden« bezeichnen.

Vier Jahrzehnte Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs scheuten sich fast alle demokratischen Parteien davor, das Dritte Reich in all seinen Facetten zu verdammen. Weitere 40 Jahre später wählt fast jeder vierte Deutsche eine rechtsextremistische Partei.

Schon 40 Jahre nach Zusammenbruch des Nationalsozialismus wollten die meisten Deutschen einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Heute, 80 Jahre später, wird eine offen rassistische Partei stärkste Kraft in immerhin 46 Wahlkreisen.

1985 verteidigte Alfred Dregger die Wehrmacht. Heute wird die stärkste Fraktion im Thüringer Landtag von einem Politiker geführt, den man laut Gerichtsbeschluss als »Faschisten« bezeichnen darf. Vor vierzig Jahren wurde mir klar, wie virulent antisemitische Vorurteile noch in der deutschen Gesellschaft waren. Vier Jahrzehnte später fühlen sich Juden sogar wieder physisch bedroht.

Bitburg zeigte mir damals, dass noch viel Arbeit vor uns liegen würde. Heute habe ich als Deutscher jüdischen Glaubens das Gefühl, unsere Erfolge seitdem könnten vergebens gewesen sein.

Denn es liegt etwas in der Luft, das mich an die Erzählungen aus der Zeit vor 1933 erinnert: Vierzig Jahre nach Bitburg zeigt sich die politische Mitte aufgeklärter und der deutschen Verbrechen bewusster. Aber diese Mitte ist viel kleiner und fragiler als damals.

Maram Stern, geboren 1955 in Berlin, ist geschäftsführender Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC).