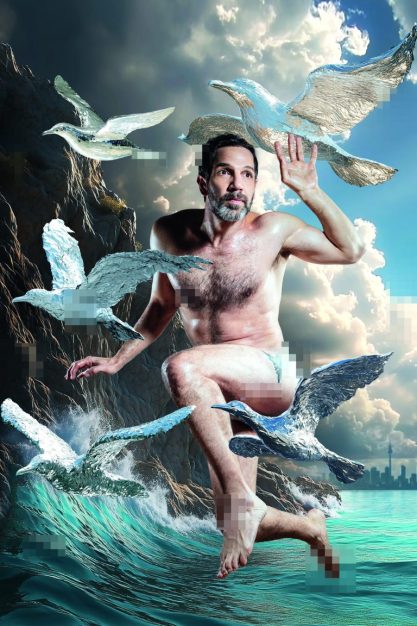

Eine Utopie ist die Idee einer besseren Gesellschaft. »Vor 2000 Jahren lebte ein kluger Mann, der sagte: ›Liebe deine Feinde.‹ Das habe ich getan. Ich habe Liebe gemacht mit meinem Feind«, sagt Yousef Sweid. Zweimal hat er eine Israelin geheiratet. Seine beiden Kinder sind Palästinenser und Juden zugleich. Zweimal ist die Ehe gescheitert. Aber ist es nicht besser, grandios unterzugehen, als mit dem Strom leidlich zu schwimmen?

Es ist eines dieser hippen Cafés in Berlin-Mitte, in denen sich die Szene immer wieder aufs Neue abspielt: Man bestellt, in Gedanken wie in der Warteschlange versunken, aus Versehen einen Kaffee auf Deutsch – und erntet Schulterzucken. Das gleiche Wort englisch ausgesprochen, »Coffee, please«, zaubert ein verständiges Lächeln in das Gesicht des Gegenübers, die Maschine läuft und zischt: »Cominʼ up!«

»Wir sind ja so international«, sagt Yousef und lacht. Am Fuße des Weinbergsparks frühstückt er gern zwischen Beton und Minimalmobiliar, »Coffee and Croissant«. Das moderne Ritual des totalitär Englischsprachigen gefiel ihm so gut, dass er es als Gag in sein jüngstes Stück eingebaut hat. Between the River and the Sea heißt es, eine Solo-Performance im Studio R des Maxim Gorki Theaters – es ist stets ausverkauft.

»Zwischen« dem Fluss und dem Meer spielt sein Leben.

Kein Wunder. Allein der Titel ähnelt dem Slogan der Hamas, der seit den Massakern des 7. Oktober 2023 weltweit skandiert wird. Er hat ihn geschickt verändert. Denn »zwischen« dem Fluss und dem Meer spielt sein Leben. Oder genauso gut zwischen Baum und Borke: Yousef ist auch »Yossie«, ein palästinensischer Israeli aus Haifa. »Ich erzähle einfach meine Geschichte«, hebt er an und schlägt ein Bein über das andere, weiße Sneakers, helle Chino, dünner weißer Pulli – in ähnlicher Kleidung steht er auch auf der Bühne.

Seit er in Berlin lebt, sei er ein »urban traveller«, um im Mitte-Duktus zu bleiben, wohnte in Neukölln, Kreuzberg und Charlottenburg, bis er über einen Freund eine Bleibe um die Ecke fand. »Ich begann in einem palästinensischen Kiez auf der Sonnenallee und landete bei jüdischen Nachbarn in der Brunnenstraße.« So beginnt er seine Show.

Der erste Lacher sitzt. Yousef ist vorsichtig

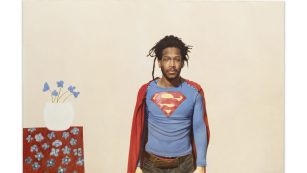

Licht aus. Spot an. Im Rangeln um die letzten Plätze auf den Treppen betritt Yousef den Raum ohne Bühne. Beiläufig legt er ein paar Protestbanner auf den Boden. Dann stellt er sich ans Mikro wie ein Stand-up-Comedian. »Sagt mal, könnt ihr mir helfen? Ich suche eine Wohnung in Berlin …« Der erste Lacher sitzt. Yousef ist vorsichtig. Er sei offen für jede Kritik, »Alle Augen auf Gaza« präsentiert er einen seiner Slogans, den er bei einem Protest getragen hat. Aber er wolle nicht über Krieg und Politik sprechen, sondern über die Scheidung von seiner zweiten Frau. Lacher Nummer zwei.

Der Konflikt bricht auf, wenn aus Yousef im jüdischen Kindergarten »Yossie« wird. Wenn ihn ein Kind als »stinkender Araber« beschimpft. Wenn ihm Vater Sliman sagt: »Du bist kein Israeli! Du bist Palästinenser mit israelischem Pass.« Im fiktiven Telefonat mit ihm fragt er: »Warum habt ihr mich dann in den jüdischen Kindergarten geschickt?« – »Weil er gleich um die Ecke lag.« – »Ihr habt mich durch dieses Trauma geschickt, weil ihr bequem wart?« So geht beste, entwaffnende Comedy.

Immer wieder meldet sich Vater Sliman aus Kanada. »Aber er ist nicht etwa vor den bösen Zionisten davongerannt, nein, sondern aufgrund eines Steuerbetrugs.« Er wolle sich nicht über die Situation lustig machen, sagt Yousef, sondern nur über sich selbst, doch sein Leben ist immer politisch, ob er will oder nicht: Yousef/Yossie ist der Konflikt – in ein und derselben Person.

»Make love, not war« – Yousefs Geschichte zeigt auch die Grenzen dieser Maxime auf.

»Make love, not war« – Yousefs Geschichte zeigt auch die Grenzen dieser Maxime auf. Nach dem 7. Oktober sprechen Stimmen, Freunde, Vater Sliman zu ihm: »Warum positionierst du dich nicht?« Unfähig, sich für eine »Seite« klar zu entscheiden, sich auf einen vermeintlich »einfachen Standpunkt« festzulegen, verliert er seine älteste Freundin »Salma«.

Gleichzeitig rät ihm seine Scheidungsanwältin dringend, »Munition« gegen seine zweite Frau aufzufahren, weil sie drohe, mit der gemeinsamen Tochter nach Israel zurückzukehren. Munition? Krieg? Wieder sucht er nach einer friedvollen Lösung.

Yousef lehnt sich zurück, genießt die Sonne, das bunte Treiben vor dem Café. Er wirkt entspannt, streicht durch den grau melierten Bart, aber seine flinken Augen spiegeln die inneren Brüche, die tiefen Spaltungen des Landes. Das Stück ist künstlerisch bearbeitet und fiktionalisiert, aber es ist seine Geschichte. Die Idee dazu kam ihm vor einem Auftritt bei einem Klassik-Konzert in Genf 2024, das den israelischen Geiseln gewidmet war.

»In den letzten Jahren habe ich nie über den israelisch-palästinensischen Konflikt gesprochen. Weil er mein Leben ist. Und ich hatte oft das Gefühl, niemand hört mir zu.« Fast zehn Jahre ist es her, da unterzeichnete er einen »Offenen Brief israelischer und jüdischer Kulturschaffender in Berlin«. Einen Brief, der die Besatzungspolitik der Regierung von Premier Benjamin Netanjahu kritisiert. Die anti-israelische BDS-Bewegung stellte den Brief und die Liste der Unterzeichner auf ihre Website. Wie viele andere Israelis ist Yousef beunruhigt über die Entwicklung im Land und macht sich Sorgen – zu BDS jedoch habe er keinerlei Verbindung, betont er.

»Die Menschen wollten nur Blut, und ich kann es nicht verhindern«

Nach dem 7. Oktober habe er geschwiegen, »denn die Menschen wollten nur Blut, und ich kann es nicht verhindern. Es fühlte sich sinnlos an, darüber zu sprechen.« Erst als ihn sein Sohn danach gefragt habe, entschied er sich, etwas »über mein Leben und meine Erfahrungen in diesem Konflikt« zu machen.

Nach der Schule wurde Yousef Schauspieler am Arabisch-Hebräischen Theater in Jaffa. Spielte in israelischen und internationalen Serien wie Homeland und Game of Thrones. Heiratete die israelische Regisseurin Yael Ronen. 2013 gingen sie nach Berlin ans Gorki-Theater. »Das war komisch, niemand erkannte mich auf der Straße. Ich habe das genossen, aber ich musste hier bei null anfangen.« Zusammen führten sie ein Stück auf, The Situation, über Menschen aus dem Nahen Osten in Berlin: »Da treffen sich plötzlich Israelis und Araber, Syrer und Iraner. Sie sagen: Wir haben einen Konflikt, aber wir lassen ihn dort, hier wollen wir in Frieden zusammenleben. Uns machen die deutschen Rechtsradikalen viel mehr Angst.«

Trennung, zweite Ehe mit der israelischen Fernsehmoderatorin und Food-Bloggerin Adi Shilon. Der 7. Oktober. »Ich hatte eine Unterhaltung mit meiner Ex, auf Hebräisch. Sie sagte: ›Yousef, sprich Englisch! Wir sind auf der Straße.‹ Ich sagte: ›Ach, komm! Ich bin doch auch Palästinenser.‹ Darauf sie: ›Ich mache mir keine Sorgen wegen denen, sondern wegen der anderen. Sie hassen uns jetzt alle, sprich Englisch!‹«

Im Laufe seines Lebens zwischen den Kulturen hat er eine neue, eigene Realität erschaffen.

Im Laufe seines Lebens zwischen den Kulturen habe er eine neue, eigene Realität erschaffen. Er nennt Beispiele: »Die Mutter meiner Ex-Frau kann manchmal ein bisschen rassistisch sein. Sie würde nie einen Palästinenser in Schutz nehmen. Aber eines Tages wurde sie mit meinem Sohn am Flughafen in Tel Aviv zum ersten Mal angehalten. Ihr Enkel sei Araber. Und zum ersten Mal musste sie einen Palästinenser verteidigen. Das ist die Realität, in die ich sie versetzt habe, und jetzt kann sie davor die Augen nicht mehr verschließen.«

Yousef Sweid: »Jeder sollte seinen Feind finden und Sex mit ihm haben. Sex ist die Lösung!«

Ähnlich sein Vater. »Er ist ein propalästinensischer Antizionist. Aber jetzt hat er halb israelische und halb arabische Enkel, auch vonseiten meiner Schwester. Plötzlich verändern sich seine politischen Ansichten.« Und Yousef nimmt Fahrt auf: »Jeder sollte seinen Feind finden und Sex mit ihm haben. Sex ist die Lösung! Wie wollen wir weiter Rassisten sein, wenn sich Menschen vermischen? Und die Menschen verstehen nicht: Sie sind doch alle schon gemischt! Es gibt keine reine, pure Identität.«

Er glaube nicht, »etwas Großes« bewegt zu haben, sagt Yousef. Aber viele kleine Dinge. In Tel Aviv spielte er in einer Soap-Opera einen Football-Star, der eine Liebesgeschichte mit einem jüdischen Mädchen hat. »Zum ersten Mal sahen Kinder so eine Beziehung. Und sie fanden es gut. In Jerusalem erkannte mich eine Gruppe jugendlicher Siedlerkinder. Hey, das ist Yousef! Und sie machten Fotos mit mir. Was war da passiert? Und so schnell?«

Vor Kurzem ist er in Israel für seine Rolle in der Serie Night Therapy zum Schauspieler des Jahres gekürt worden. Natürlich fühle er sich als bekannter Darsteller privilegiert, die »schlimmen Dinge« passieren anderen. Er werde am Flughafen immer durchgewunken. »Aber nicht meine Schwester, nicht meine Freunde.« Und dann schäme er sich. »Ich komme mir vor wie ein Heuchler.«

Immer wieder arbeitet er in Israel, besucht Familie, Freunde, aber inzwischen ist er in Deutschland angekommen.

Manchmal vermisse er seine Heimat, seine Sprache. Immer wieder arbeitet er in Israel, besucht Familie, Freunde, aber inzwischen ist er in Deutschland angekommen. In der Netflix-Serie Totenfrau spielt er neben Anna Maria Mühe als Hauptdarsteller einen syrischen Österreicher. Die zweite Staffel startete im März. In Munich Games einen in Berlin lebenden Mossad-Agenten. Night Therapy erscheint bald auf Deutsch. Zugleich macht er eine Ausbildung als Masseur, mehr als Hobby und Notnagel. »Und weil ich das Gefühl habe, als Schauspieler gebe ich manchmal zu wenig.«

Davon kann in seinem Stück keine Rede sein. Ehrlich bis auf die Knochen, traurig, hoffnungsvoll, endet es mit einem Schulaufsatz seines Sohnes: einer Utopie.