Man könnte sagen, dass ohne Arthur Penn die Weltgeschichte anders verlaufen wäre. Denn bevor Penn, der vor Kurzem im Alter von 88 Jahren gestorben ist, Filmregisseur wurde, arbeitete er fürs Fernsehen. 1960 engagierte ihn der damalige Präsidentschaftskandidat John F. Kennedy als Berater für den Umgang mit dem neuen Medium.

Der TV-Schlagabtausch zwischen ihm und Richard Nixon wurde zu einem legendären Ereignis und gilt als entscheidend für Kennedys Sieg. Spekulieren wir nur kurz: Wäre Nixon als Sieger aus der Wahl hervorgegangen, hätte es dann einen Vietnamkrieg gegeben? Watergate jedenfalls vermutlich ebenso wenig wie die Morde an den Kennedybrüdern. So aber wurde Penn als Regisseur von Rebellen und Individualisten zu einem der großen Repräsentanten der »New-Hollywood«-Bewegung, die sich wesentlich aus jener kulturellen Revolte speiste, die wir uns heute ohne die Schocks der Kennedymorde und der

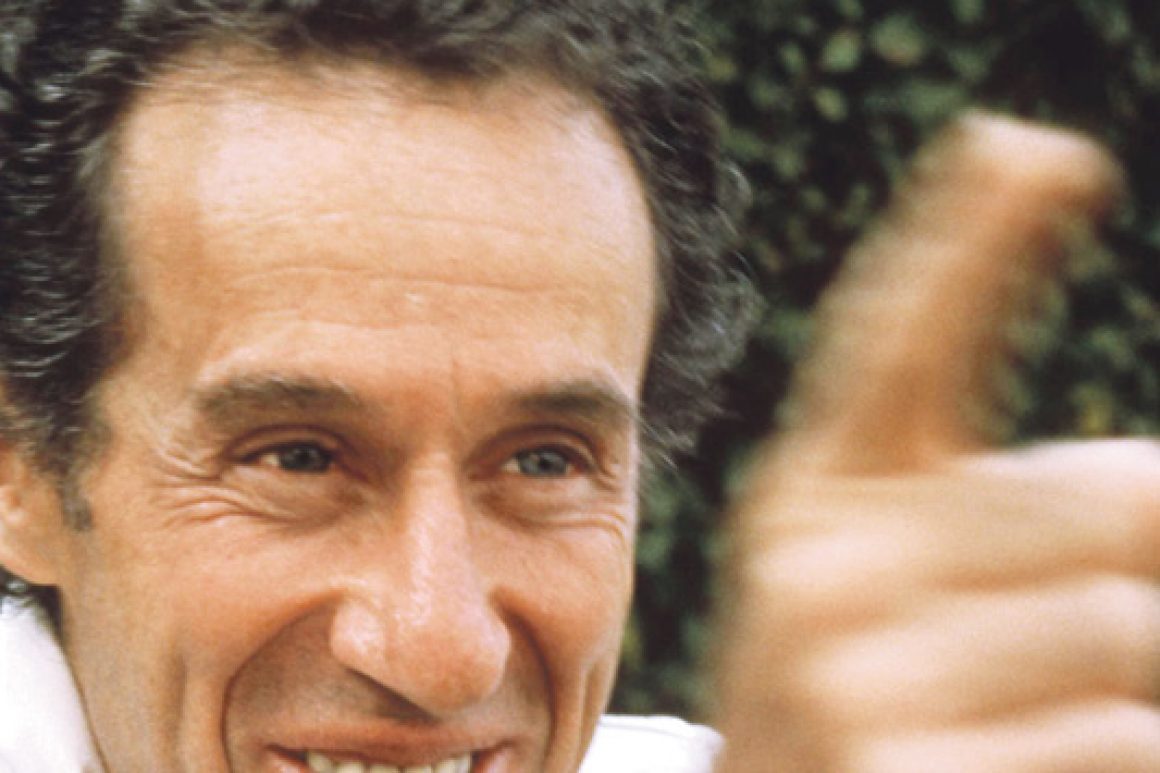

Spätzünder Penn, am 27.September 1922 in Philadelphia als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer geboren, war ein Scheidungskind. Mit drei Jahren zogen er und sein älterer Bruder Irving, der spätere berühmte Mode- und Kunstfotograf, mit der Mutter nach New York. Penn machte sich dort in der Theaterszene einen Namen. Als Filmregisseur war Penn ein Spätzünder. Dem Debüt mit The Left-Handed Gun (1958), der mit Billy the Kid Penns ersten Rebellenhelden hatte, folgte eine Dekade der Stagnation.

Erst der Zusammenbruch des Studiosystems ab Mitte der 60er-Jahre gab Penn den Freiraum, den er offenbar brauchte: Das Gangsterepos Bonnie & Clyde (1967) war zwar zunächst kein Liebling der Kritik, aber ein Kassenerfolg, der den Zeitgeist ins Herz traf und Penn an die Spitze des »neuen« US-Kinos katapultierte. Ein paar Jahre lang hatte er alle Möglichkeiten und nutzte sie leidlich für ebenso einzelgängerische wie exzentrische Projekte. Während die Hippiekomödie Alice’s Restaurant (1969) seinerzeit zwar Erfolg hatte, aber heute vergessen ist, wird der megalomane Little Big Man (1970) bleiben: ein Anti-Western, gezeichnet vom Schuldgefühl der Weißen gegenüber den Indianern. Dann aber wurden Penns Filme hermetisch, seine Karriere ebbte bereits ab, bevor es 1980 schlagartig mit »New Hollywood« vorbei war.

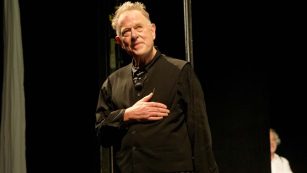

Drei Jahre jünger als Penn, stammte Tony Curtis aus ähnlichem Milieu: kleine Leute, in diesem Fall aus Ungarn stammende jüdische Einwanderer im Schmelztiegel von New York. Geboren am 3. Juni 1925 unter dem Namen Bernard Schwarz wuchs Curtis in der Bronx auf und betonte auch später gern seine Straßenerfahrungen –vielleicht auch, um zu sagen, dass hinter dem ebenso schönen wie weichen Antlitz doch ein »richtiger« Mann steckte. Denn die Zeit, in der er aufkam, war die der harten Männer: Kantige, körperbetonte Typen wie Kirk Douglas und Burt Lancaster waren die Helden der frühen 50er.

Neuer Männertyp Aber gerade, dass er sich von ihnen unterschied, einen Kontrast sichtbar machte, ermöglichte Curtis’ Aufstieg nach kurzem Anfang in der zweiten Reihe. Er war der zivile Held unter Barbaren. Etwa Mitte der 50er-Jahre gehörte Curtis für ein Jahrzehnt zur ersten Garde der Filmindustrie – er verkörperte einen neuen Männertyp: romantisch, gefühlvoll, aber nie unmännlich.

Curtis’ größtes Erfolgsgeheimnis waren aber Humor und eine Selbstironie, die ihn in die Lage versetzten, seinen eigenen Weg zu gehen und dabei auch Enttäuschungen zu ertragen. In seinen Memoiren klagt Curtis, er habe eigentlich nie die Rollen bekommen, die er sich gewünscht hatte. Aber manche private Schlagzeile, sechs Ehen, diverse Affären und viel Alkohol machten es in den letzten Jahren leicht, zu vergessen, dass Tony Curtis einer der größten Stars der letzten Dekade des alten Hollywood-Studiosystems gewesen ist. In seinen bekanntesten Filmen, Billy Wilders Manche mögen’s heiß (1959) und Spartacus (1960) von Stanley Kubrick stand er im Schatten anderer Kollegen.

Aber daneben gibt es zahlreiche, heute zu Unrecht vergessene Filme, die zeigen, dass Tony Curtis einer der charmantesten Verführer des US-Kinos war. Und einer seiner größten Komiker.