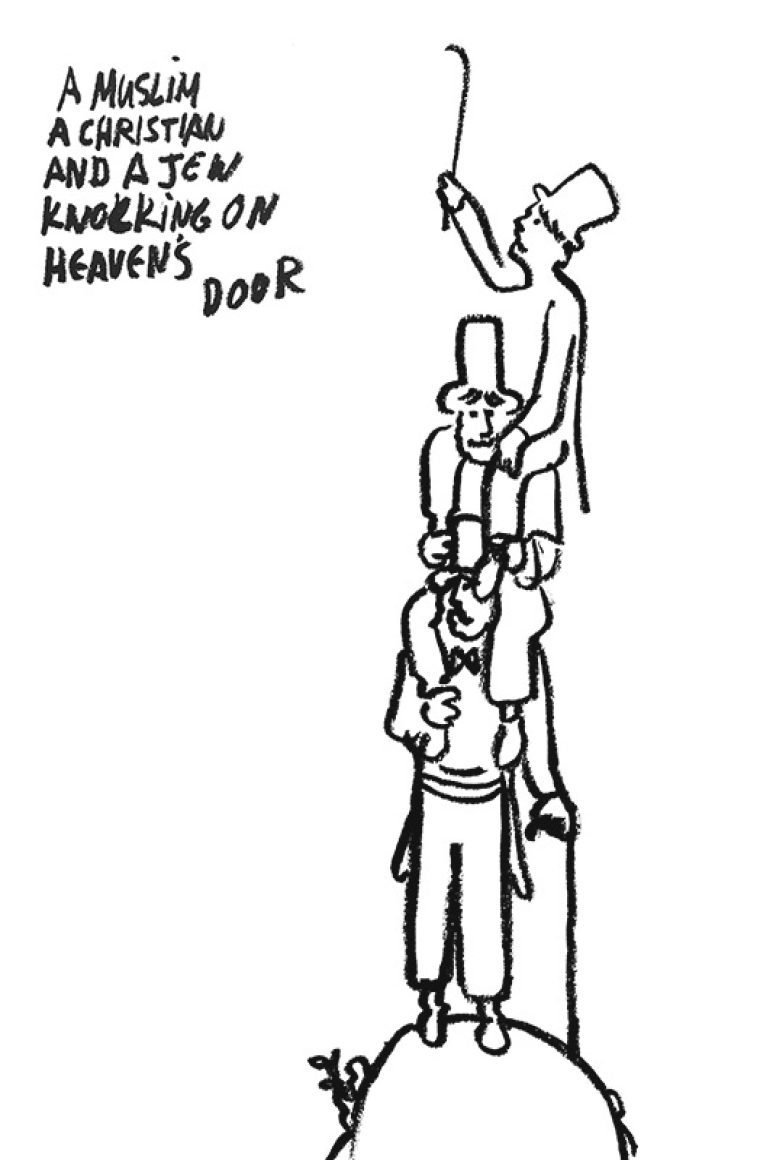

Herr Shakine, in Ihrer Ausstellung »A Muslim, a Christian and a Jew« treffen sich ebendiese Männer und sitzen beispielsweise auf Sigmund Freuds Couch oder reisen durch einen Liebestunnel. Warum haben Sie sich gerade die drei für so viele Abenteuer ausgesucht?

Jeder Einzelne von ihnen steht als Sinnbild für den Islam, das Christentum und das Judentum. Ich habe mich dabei auch von Jules Vernes Roman »Reise um die Erde in 80 Tagen« inspirieren lassen.

Warum ausgerechnet von diesem Buch?

Ich habe es gelesen, als ich als Kind während des Sechstagekrieges im Schutzraum saß. Für mich existiert einfach eine gewisse Verbindung zu diesem Buch. Und man sieht es ja auch: Die drei haben diesen Look des 19. Jahrhunderts, tragen Zylinder und Gehröcke. Unser Aussehen bestimmt nun einmal auch unsere Identität. Und ich wollte alle gleich zeichnen. Denn die erste Frage, die mir ganz viele Menschen stellen, lautet: Wer ist wer? Aber das herauszufinden, ist jedem selbst überlassen.

Welches ist denn Ihr Lieblingsbild?

Es heißt »Tunnel of Love«. Eigentlich war gar nicht geplant, dass es auf eine Wand gezeichnet wird und so groß ist. Ich habe aber beschlossen, es zu tun und das Bild über seine Grenzen hinauswachsen zu lassen, sodass es sich mit der Architektur des Museums verbindet. Das ist nämlich wichtig. Durch die Schwarz-Weiß-Optik hat man zudem das Gefühl, dass sich etwas bewegt. Und ich habe mich beim Malen auch bewegt, sodass es eine Art Yoga war, dieses Bild zu zeichnen – eine Meditation.

Auf einem alten Fernseher ist das Bild der drei Figuren Ihrer Ausstellung zu sehen. Was hat es damit auf sich?

Man sieht 60 Minuten lang »A Muslim, a Christian and a Jew«. Nichts bewegt sich. Der Fernseher muss aus den 80er-Jahren stammen. Ich habe ihn in Tel Aviv gefunden, an einem Ort, an dem sich illegale palästinensische Arbeiter verstecken. Ich habe sie gefragt, ob ich mir den Fernseher nehmen dürfte – sie sagten: »Nein«. Aber dann erzählte ich ihnen von meiner Ausstellung, und schließlich gaben sie ihn mir.

Durch die Ausstellung zieht sich das Thema der Identität. Warum beschäftigt Sie das?

Nun, Politiker und Medien wollen uns alle durch eine Aufteilung in Gruppen identifizieren. Für sie ist das einfach: Der ist Muslim, der ist schwul, die ist so und so. Und für die Menschen ist es genauso einfach. Sie bleiben vor diesem Bildschirm hängen, glauben die Dinge, die leicht zu glauben sind. Es ist viel anstrengender, den Fernseher auszumachen, hinauszugehen und dem Nachbarn zu begegnen.

Oder ganz eigenständig zu denken.

Das ist sogar noch anstrengender. Ich mache lieber meine eigenen Fehler. Wenn ich die Fehler begehe, die mir irgendjemand schon einmal vorgelebt hat, dann fühle ich mich doppelt betrogen.

Warum zeichnen Sie in Schwarz-Weiß?

Ich habe vier Jahre lang Kalligrafie studiert und schon immer diesen Moment der Konzentration gemocht. Die Arbeit mit Schwarz und Weiß ist sehr meditativ, sehr einfach gehalten. Und auch gemalt habe ich bereits von jeher. Die Verbindung zwischen dem Geist, der Hand, der Leinwand, dem Papier oder der Wand ist sehr auf den Moment bezogen. Ich mag auch Graffiti, aber in diesem Fall muss man sein Bild im Kopf bereits komplett fertig haben. Denn meistens ist es ja nicht legal, und man muss in der Lage sein, jeden Moment wegzulaufen.

Über Religionen zu zeichnen oder religiöse Stereotype zu karikieren, kann heutzutage auf heftigste Reaktionen stoßen. Wie ist Ihre Erfahrung?

Durch die Kraft von Bildern sind leider schon Menschen getötet worden. Wir haben uns vor dieser Ausstellung in den sozialen Medien umgehört und einige krasse Reaktionen erlebt. Aber meine Antwort ist immer die gleiche: Seht euch die Ausstellung mit eigenen Augen an, vielleicht bin ich vor Ort, dann können wir darüber sprechen. Menschen aus ihrer Nussschale herauszulocken, ist eine schwierige Sache.

Sie haben sich das Jüdische Museum bewusst als Ausstellungsort ausgesucht. Warum?

Meine Mutter ist ungarischer Herkunft, mein Vater stammt ursprünglich aus Russland, wuchs aber in Frankreich auf. Ich habe also eine gewisse Verbindung nach Europa. Deswegen war es mir wichtig, in Berlin zu beginnen.

Sie zeichnen den Trialog der Religionen. Funktioniert der in der Praxis?

Ich bin in Jaffa aufgewachsen, einer Stadt, in der drei Religionen eine zentrale Rolle spielen. Meine Nachbarn waren Muslime und Christen. Mich hat es schon in jungen Jahren verletzt, wenn Kinder aus meiner Klasse meinen muslimischen Freund verspottet haben. Wie konnten sie das tun? Er war doch so ein großartiger Typ, sie kannten ihn nicht, machten sich aber über ihn lustig.

Wie schätzen Sie denn heute die Situation in Israel ein?

Als ich noch sehr klein war – es muss die Zeit um den Sechstagekrieg gewesen sein –, nahmen mich meine Eltern mit auf eine Tour nach Gaza, nach Jerusalem zur Kotel, nach Jericho, um mir alle diese Orte zu zeigen, denn sie waren sich sicher, dass dort bald keiner mehr hinfahren könne. Und ich erinnere mich, dass sich Israelis und Palästinenser einmal gut verstanden. Doch offenbar – das ist meine Meinung – kam das bei den Politikern nicht gut an. Menschen wurden beeinflusst, und heute sind wir an den Punkt gekommen, an dem Messerattacken und Bombenanschläge an der Tagesordnung sind.

Werden Sie Ihre Ausstellung auch in Israel zeigen?

Wenn es nach mir geht, zeige ich sie überall. Ich würde auch gern in der Türkei ausstellen oder in einem arabischen Land. Wo immer man mich sehen will, dort gehe ich hin.

Mit dem Maler sprach Katrin Richter.

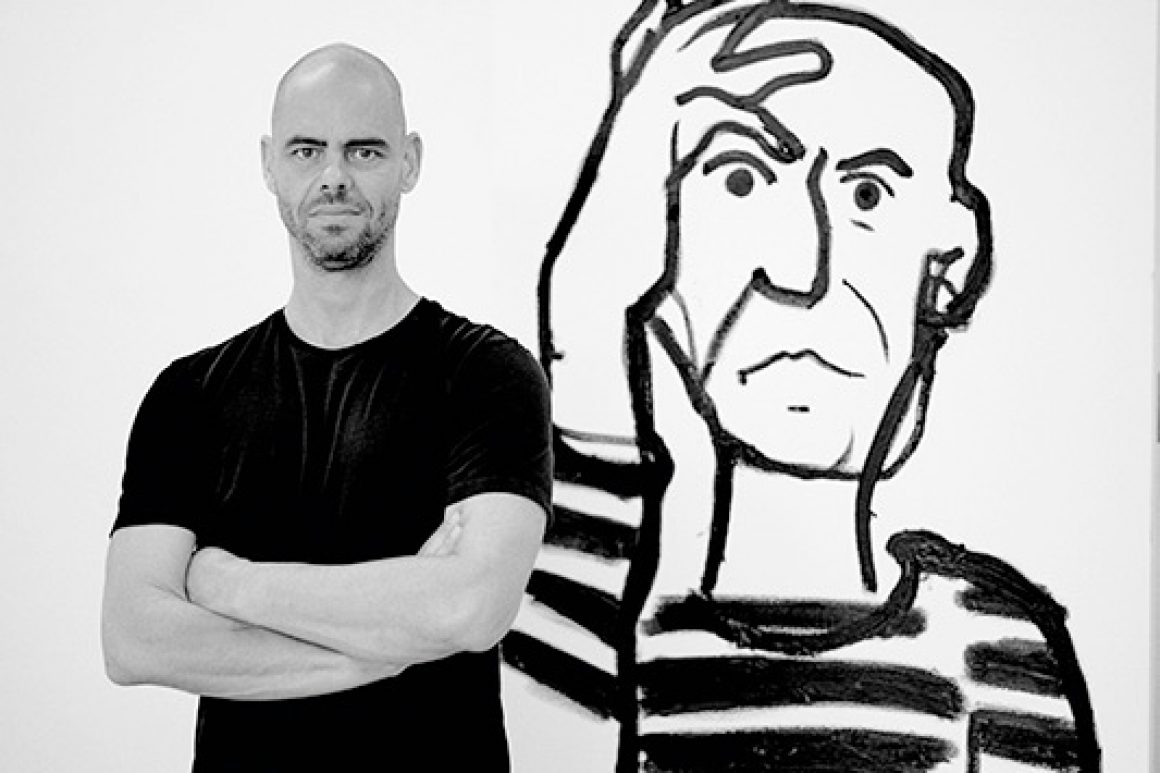

Eran Shakine wurde 1962 als Sohn eines französischen Vaters und einer ungarischen Mutter in Israel geboren. Beide Eltern kamen als Holocaust-Überlebende nach Israel. Nach einigen Jahren in Paris, London und New York lebt und arbeitet er heute in Tel Aviv. Seine Werke wurden in Einzelausstellungen in New York sowie in London, Paris, Brüssel, Toronto und Tel Aviv ausgestellt. Sie finden sich in den Sammlungen des British Museum, im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum, im Tel Aviv Museum of Art, Israel Museum und in zahlreichen Privatsammlungen.

Die Ausstellung »A Muslim, a Christian and a Jew« ist bis zum 5. März 2017 in der Eric F. Ross Galerie im Libeskind-Bau des Jüdischen Museums zu sehen. Sie ist täglich von 10 bis 20 Uhr, montags 10 bis 22 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt mit Museumsticket beträgt 8 Euro, ermäßigt 3 Euro.

www.jmberlin.de

www.eranshakine.com

www.instagram.com/eran.shakine