»Das Haus auf dem Hügel war in heller Aufregung. Lastautos von Handwerkern strömten die lange, gekieste Auffahrt hinauf. Man hatte zwei Installationsfirmen beauftragt (…), die fünf Bungalows hinter dem Haupthaus aus dem Winterschlaf zu holen …«

Das hat was von Tolstoi, ein etwas upgedateter Tolstoi, was vermuten lässt, dass hinter jeder weißen Säule, die das großherrschaftliche Haus trägt, einiges an Ironie lauert. Aber auch die trägt ja.

TSCHECHOW Und so können Hunderte von äußerst unterhaltsamen Seiten folgen, auf denen sich Menschen begegnen, aufeinanderprallen oder sich auch nur leicht touchieren. Es wird viel getrunken, viel gegessen, viel geredet, dafür weniger getan, womit wir bei Tschechow wären, bei von sich selbst und dem Leben enttäuschten Gestalten mittleren Alters, die sich auf dem Land wiederfinden, und der Sehnsuchtsort Stadt ist weit, weit weg.

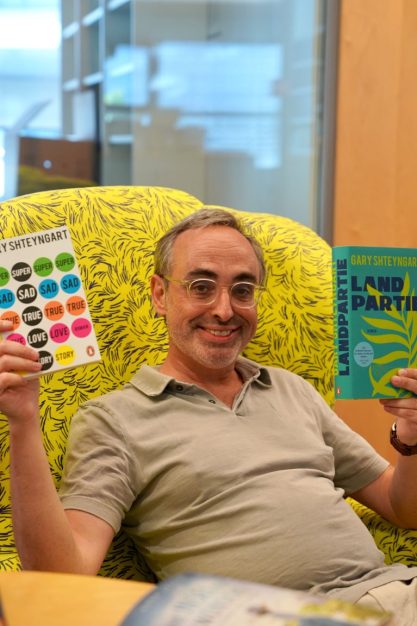

Womit wir bei der Pandemie wären. Die Pandemie überfiel die Kontinente, und Gary Shteyngart, der US-amerikanische-Erfolgsautor jüdisch-russischer Eltern, wie das immer so schön kompakt heißt, hat – »Yes, yes, yes, das ist ein neues Genre!« – einen Pandemie-Roman verfasst. Landpartie sein Titel, eine amerikanische Story mit viel russischem Flair.

Mit russischer Kultur gefüttert: Als Kind kam Gary Shteyngart aus Leningrad nach Queens.

Sieben Jahre alt war Gary Shteyngart, als er 1972 zusammen mit den Eltern Leningrad, das heutige Sankt Petersburg, verlassen hat. Die neue Heimat hieß New York, hieß Queens, was nichts daran änderte, dass er als Kind, als Jugendlicher dennoch ziemlich russisch sozialisiert, vor allem mit russischer Kultur umgeben und gefüttert worden ist. Auf den Regalen standen sie jedenfalls immer bereit: die großen Russen.

Gary besuchte eine Jeschiwa, in der er noch einmal mit »der Welt der Großeltern konfrontiert« wurde, wie er sagt, mit einer ganz eigenen Lernatmosphäre, die ihn am Ende der Lehrjahre dann aber doch recht knapp konstatieren ließ: »That’s it, toda raba and good bye.« »Und so ist es vielen von uns gegangen«, erinnert er sich und findet das auch ein bisschen schade.

CHRONIST Shteyngart hat sich etabliert. In den USA – 2002 debütierte er dort mit seinem Handbuch für den russischen Debütanten – ist ihm mittlerweile ein wenig die Rolle des scharfsinnigen Chronisten zugewachsen, der in regelmäßigen Abständen und in gekonnt witzig-intelligentem Stil eine hautnahe Bestandsaufnahme des Landes liefert.

Der Pandemie-Roman entstand, nachdem er »fast ein wenig schuldbewusst« Manhattan, »wo viele Menschen starben«, verlassen und sich etwa 150 Kilometer entfernt auf seinem Landsitz in Upstate New York niedergelassen hatte. Dort begann er zu schreiben, schob den angefangenen Campus-Roman zur Seite, »weil jetzt Größeres auf mich wartete«, ein »doppeltes Desaster, das aus Pandemie plus Trump bestand«.

Shteyngart schrieb wie ein Wilder, »ich hatte ja sonst nichts zu tun«, und zwar »in real time«, das heißt, zeitgleich zu den Ereignissen. Er startete damit auf dem Höhepunkt der Corona-Beschränkungen im März 2020. Wenige Monate später lag das fertige Skript auf dem Tisch.

ROMANFIGUR Um Sasha Senderovsky dreht sich vieles in Landpartie, wenn auch nicht alles. Er ist, geboren in Leningrad, ein Schriftsteller in seinen späten 40ern, der zu Pandemie-Zeiten sein groß angelegtes, etwa 150 Kilometer von New York City entferntes Landanwesen mit mehreren Bungalows fast ein wenig schuldbewusst für seine Freunde aus Collegetagen öffnet.

Ja. Senderovsky ist, und Shteyngart kann dazu nur um Verständnis bittend nicken, das Alter Ego des Autors. Während in seinen vorherigen Büchern all die Alter Egos mehr oder weniger allein die Fäden der Story in der Hand hielten, hat sich hier der Kreis handlungs- wie verlaufsbestimmender Figuren geweitet. Nicht ein »Ich« berichtet hier, sondern – und auch das ist neu bei Shteyngart – ein allwissender Beobachter. »Hat mit mir zu tun. Ich bin älter geworden und willig, auch mal anderen zuzuhören«, sagt er.

»Hat mit mir zu tun. Ich bin älter geworden und willig, auch mal anderen zuzuhören.«

Gary Steyhngart

Damit scheint, und offensichtlich braucht auch so etwas Zeit, eine ArtEmanzipation von »diesem sehr jüdischen Thema der Familie, der Eltern, ihrer Omnipräsenz …« vonstattengegangen zu sein. Und von der achtköpfigen Gesellschaft in Landpartie sind »immerhin nur zwei jüdisch!«, stellt er fest.

ISOLATION Shteyngart hat während seiner freiwilligen Verbannung aufs Land weite Spaziergänge gemacht, hat sich dabei im Kopf mit alten Collegefreunden unterhalten.

Aber natürlich gibt es nach wie vor diesen speziell jüdischen Blick auf Katastrophen, die plötzlich auftauchten: »Die Reglementierungen während der Pandemie haben mein historisches Gedächtnis angeregt, und ich bin zurückgegangen bis zum ersten Ghetto in Venedig, Juden wurden isoliert, auf eine Art quarantiert …«

Außerdem entdeckte er in der Isolation »seine Russen«, die großen russischen Schriftsteller, wieder, »und, fast tut mir das leid zu sagen, man liest sie seit dem Krieg in der Ukraine mit anderen Augen und findet da bei sehr vielen – nicht bei Tschechow! – sehr unschöne, imperialistische, herablassende Töne«.

BRODSKY Am meisten macht Shteyngart Joseph Brodsky zu schaffen – und dessen hässliche Worte über die Ukraine. »So, what can we do?«, fragt er traurig. Überhaupt sei es eine große Machtlosigkeit, die er verspüre. »Ich bin selbst erstaunt, wenn ich meine Tweets lese. Kein Problem, sich über alles Mögliche lustig zu machen, kein Problem, sich über Trump lustig zu machen …, bei diesem Krieg bleibt mir nur noch die Wut …«

Shteyngarts Großeltern kamen aus der Ukraine, aus Belarus und aus Russland. Einer seiner Großväter hatte die Ukraine verlassen, »um in Leningrad gegen die Faschisten zu kämpfen, was er nicht überlebt hat«. Schon lange hat Shteyngart für das Land, aus dem seine Eltern kamen und das er seit Jahren nicht betreten darf, vor allem das Wort »Desaster« übrig. Tschechow bleibt davon unberührt.