Der alte Palmachnik Shaul Biber kam jeden Tag ins Café Tamar. Mittags auf jeden Fall, manchmal auch noch ein zweites Mal am Abend, je nachdem. Und wenn Biber Lust dazu hatte, holte er seine Mundharmonika aus der Tasche und spielte das Horst-Wessel-Lied oder das Lied des deutschen Afrika-Korps.

Er wartete natürlich nur darauf, dass sich einer der anderen Gäste beschwerte, denn dann konnte er wieder einmal eine seiner Lieblingsgeschichten erzählen: die Geschichte von Shimon Koch, der auf der Flucht vor der Gestapo einen motorisierten SS-Mann getötet hatte, in dessen Uniform mit dem Motorrad in die Schweiz entkommen war und sich von dort aus auf den Weg nach Palästina gemacht hatte. Dort änderte er seinen Namen in Avidan und gründete die deutsche Einheit des Palmach, deren Mitglieder eines Tages hinter den deutschen Linien Kommandoaufträge ausführen sollten.

Geschichten Im Kibbuz Mishmar Ha-Emek erhielten die Kämpfer deutsche Waffen und Uniformen und übten natürlich auch die Lieder der Deutschen. »Ich war damals dort stationiert«, erzählte Biber, »deswegen kenne ich all die Lieder der Nazis. Schöne Melodien.« Und zum Abschluss der Geschichte nahm Biber noch einmal die Mundharmonika zur Hand und gab einen schwungvollen britischen Soldatensong zum Besten. Dazwischen sang er a cappella: »We’re going to hang out the washing on the Siegfried Line …«.

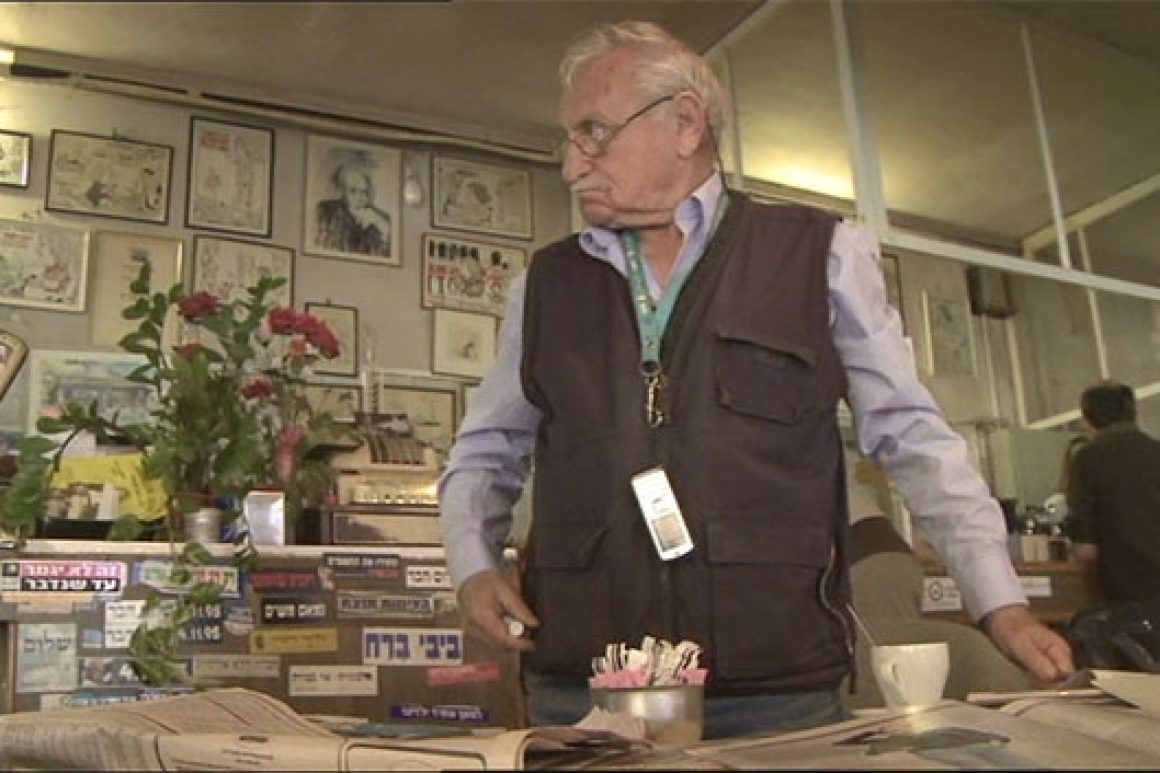

Shaul Biber war eine lebende Legende in Israel, auch weil er die Gesangsgruppen der Armee gegründet hatte. Doch Sarah Stern, die Besitzerin des Café Tamar, hatte kein Verständnis für Bibers Geschichten. Alles Geschwätz, davon war sie überzeugt. Und Biber liebte es wiederum, Sarah zu provozieren. »Sag mal, Sarale, was ist der Unterschied zwischen Sinus und Kosinus?« Die alte Frau nahm einen Putzlappen zur Hand, wischte energisch den Tisch und knurrte: »Wie soll ich das wissen? Ich bin ja nicht wie du in Tiberias aufgewachsen. In Nahalal haben wir solche Wörter nicht verwendet!«

Womit wir am Anfang der Geschichte wären: Sarah wurde vor rund 90 Jahren im Moschaw Nahalal geboren. Ihre Eltern waren aus Russland eingewandert und gehörten zu den Gründungsmitgliedern des Moschaw, dessen berühmtester Sohn Mosche Dayan war. Gerne erzählt Sarah von dem Tag, als Mosche im Moschaw seine Freundin Ruth heiratete und sie die Hochzeit auf einem Baum sitzend beobachtete.

Wehmut An ihre Kindheit in Nahalal hat Sarah nur gute Erinnerungen, auch an die Zeit, als sie in der britischen Armee große Lastkraftwagen fuhr und ihren späteren Mann Avraham kennenlernte. Die Liebenden waren eine explosive Mischung, denn Sarah war immer eine Linke und ihr Mann Avraham ein eingeschworener Gefolgsmann von Menachem Begin. Einmal riss Avraham sogar Sarahs Ausweis in Fetzen, damit sie nicht wählen gehen und für die Linken stimmen konnte.

»Manchmal hätte ich ihn fast abgemurkst!«, erinnert sich Sarah mit leicht wehmütigem Blick. Das Ergebnis dieser filmreifen Liebesbeziehung waren drei Kinder, ein Junge und zwei Mädchen. 1956 kauften Sarah und Avraham in der Sheinkin-Straße zwei Cafés: das Café Tamar und das Café Tchelet. Kurz darauf, im Alter von 40 Jahren, starb Avraham an einem Herzinfarkt. Noch auf dem Sterbebett sorgte er sich um seine Frau: »Sarale, du weißt doch noch nicht einmal, wie man einen Scheck ausstellt …«. Sarah lernte es. Sie verkaufte das Tchelet, fällte den Baum vor dem Café Tamar, zog ein Dach ein – den Baumstumpf ließ sie stehen –, und fertig war das Wohnzimmer auf der Tel Aviver Sheinkin-Straße.

Schnell wurde das Tamar zum Stammcafé der Davar-Journalisten, deren Redaktion nur wenige Schritte entfernt lag. Die Journalisten hielten im Tamar ihre Redaktionssitzungen ab, dazu servierte Sarah Toast, eigenwillig zubereiteten Kaffee und Arak. Leah Rabin traf sich im Tamar regelmäßig mit ihren Freundinnen, und auch der Poet Natan Altermann und der Maler Nachum Gutman wurden öfters im Tamar gesehen.

willkürlich Das Tamar war immer ein verkramtes, lautes Café, in dem Sarah resolut und willkürlich die Regeln bestimmte: Wer sich nicht benehmen konnte, flog raus. Wer nicht zahlen wollte, riskierte Hausverbot, wer nicht zahlen konnte, wurde je nach Laune von Sarah freigehalten. Und wer drei Stunden über einem Glas Leitungswasser über den Gang der Welt nachdenken wollte, wurde dabei von Sarah nicht gestört.

Nachdem die Sheinkin-Straße in den 80er-Jahren en vogue geworden war und das berühmte Café Kassit auf der Dizengoff-Straße zugemacht hatte, wurde das Tamar zur letzten gastronomischen Bastion der Tel Aviver Linken: Wollte man den Schriftsteller Yoram Kaniuk, die Poeten Philipp Rosenau und Giora Leshem, den Stadthistoriker Shlomo Shwa, den Maler Uri Lifshitz, den Sänger Shmulik Krauss, den Grafiker David Tartakover, den Exodus-Kommandanten Yossi Harel, den Fotografen Micha Bar-Am oder den Schauspieler Amos Lavi treffen, dann musste man einfach freitags ins Tamar gehen, über das Yair Lapid – bis vor Kurzem Finanzminister – sogar einen erfolgreichen Song geschrieben hat.

Auch Henryk M. Broder wurde, als er in den 80er-Jahren in Jerusalem wohnte, ein Stammgast im Tamar. »Wenn Yossi Harel da saß«, erinnert sich Broder, »und es ging so ein Mädel mit einem kurzen Rock vorbei, drehte er sich sofort um! Er hörte mit der wunderbaren Geschichte der Exodus auf, und für ein paar Sekunden blieben seine Augen an jedem runden Hintern kleben. Großartig! Also eine Lebensfreude, eine Lebenslust, wirklich, auch so ein libidinöser Widerstandsgeist, das hat mir wahnsinnig gut gefallen! Ich dachte: Okay, die sind jetzt alle 80, 90, und ich bin 40 Jahre jünger, wenn ich mit 80, 90 so werde wie die, dann ist alles in Ordnung.«

Ende Bis vor ein, zwei Jahren war die Welt im Tamar noch in Ordnung, war sie, wie sie immer gewesen war, fast so, als wäre es Sarah Stern gelungen, für ihre Kaffeehausbewohner die Zeit anzuhalten. Doch dann klopfte der Tod in immer kürzeren Abständen an die Tür des Tamar: Amos starb, Uri, Richard und Giora starben, Yoram und Shaul gingen in ihre Welt.

Es wurde still im Tamar. Zu still für Sarah Stern. Mitte Juni wird sie zum letzten Mal die Stühle auf die Tische stellen und die Tür des Tamar abschließen. Das war’s dann. Auch im Kaffeehaus hat das Leben kein Happy End.