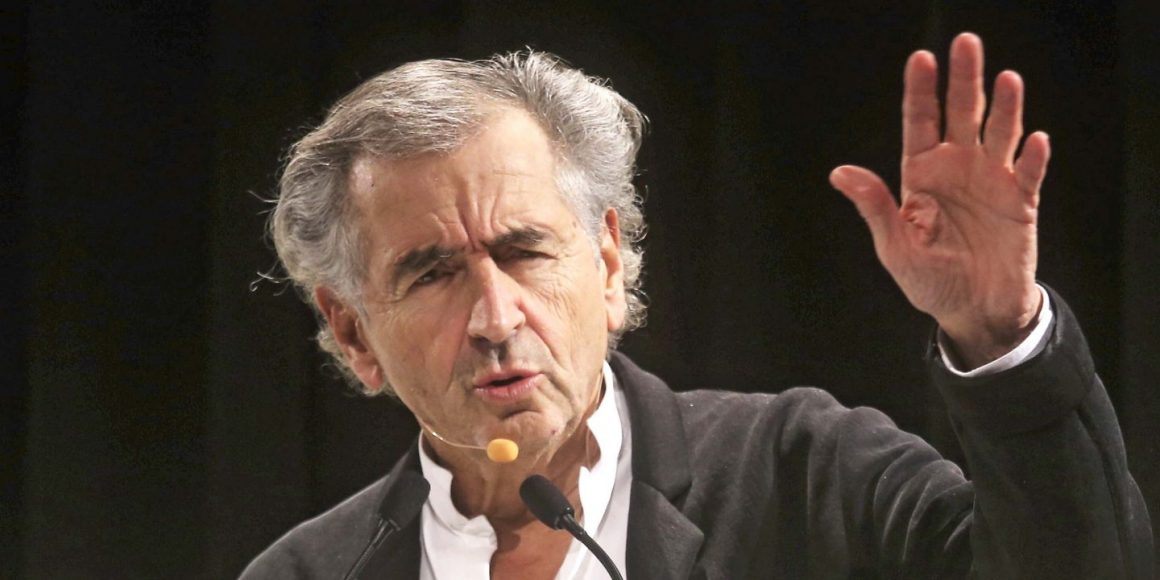

Herr Lévy, in der vergangenen Woche wurde in Deutschland vielfach an die Opfer der Novemberpogrome 1938 erinnert. Welche Rolle spielt der 9. November im französischen Gedenken an die Schoa?

Es ist ein sehr wichtiger Tag in der deutschen Geschichte. Aber auch in der europäischen Geschichte ist das Datum zentral. Es war wahrscheinlich das erste Pogrom unter den Augen der Öffentlichkeit, das von den Nazis organisiert wurde. Der Antisemitismus war bereits da. Es gab Berufsverbote, diverse Arten von Segregation wurden per Gesetz beschlossen. Der erste Schritt zur Gewalt geschah dann in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Ein wichtiger Tag ist es aber auch deshalb, weil die Öffentlichkeit in Deutschland und Europa relativ gleichgültig auf die Ereignisse reagierte. Es gab keinen großen Protest. Es gab keine Menschenmassen, die auf die Straßen gingen, um zu sagen, dass so etwas undenkbar ist im Europa von Dante und Thomas Mann.

Hat das Gedenken an den 9. November etwas verändern können, wenn Sie heute auf Europa blicken?

Der große Unterschied zwischen den 30er-Jahren und heute ist, dass Angela Merkel zur größten Synagoge Berlins geht, in Schwarz gekleidet, um ihre Trauer und ihre Solidarität mit den Juden auszudrücken. Emmanuel Macron tut dasselbe auf eine andere Art. Sämtliche Regierungseliten in Westeuropa sind heute dem Kampf gegen Antisemitismus verpflichtet. Das ist neu. Natürlich gibt es auch einen Hauch der 30er-Jahre, wie unser Staatspräsident Macron sagte. Diesen Hauch gibt es auch in Deutschland – mit Chemnitz und Pegida. Es ist aber nicht dasselbe. Das politische Personal und die Institutionen halten sich an bestimmte Werte. Wenn Sie einen Inlandsgeheimdienstchef in Deutschland haben, der Sympathien für Pegida zu haben scheint, wird er entlassen.

Nach den islamistischen und antisemitischen Anschlägen in Paris 2015 kam es zur vermehrten Auswanderung jüdischer Franzosen nach Israel. Wie sehen Sie die aktuelle Situation der Juden in Frankreich?

Die Juden in Frankreich sind wieder bedroht. Aber wir Juden sind heute stärker als in den 30er-Jahren. Das ist der große Unterschied. Zum einen, weil die politischen Eliten Lehren aus der Vergangenheit gezogen zu haben scheinen. Die Juden sind stärker, weil die Antisemiten heute Dummköpfe, kleine Geister sind. Wenn Sie auf mein Land blicken, gibt es kein Äquivalent eines antisemitischen Schriftstellers wie Louis-Ferdinand Céline. Der dritte Grund ist, weil die Juden selbst aus der Vergangenheit gelernt haben. Sie haben aufgehört mit der dummen Strategie, ihr Judentum zu verstecken. Das war selbstmörderisch. Sie wissen, dass der beste Schutz ist, sich als Juden zu behaupten, nicht schüchtern oder negativ zu sein. Das trifft auf ganz Europa zu.

Nach dem Angriff auf die Synagoge in Pittsburgh und den vereitelten Anschlägen in New York riskieren auch die USA ihren Status als sicherer Hafen für Juden. Woher kommt dort der Antisemitismus – und warum zeigt er sich gerade jetzt?

Es gibt zwei Gründe dafür. Nummer eins ist die Wahl von Trump. Das hat einige Kräfte entfacht, die vorher schlummerten, wie ein Geist aus der Flasche. Weiße Suprematisten, Nationalisten, amerikanische Faschisten, all das existiert auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist es dasselbe wie in Europa: BDS, die Stigmatisierung Israels, Gleichsetzung der Juden mit Israel, Verteufelung Israels als reaktionärer, wenn nicht gar faschistischer Staat. Das ergibt in der Linken und in den Universitäten eine neue antisemitische Kraft, die auch in den USA existiert.

Wie gefährdet ist Ihrer Meinung nach die liberale Demokratie in Europa und im Westen insgesamt?

Die größte Bedrohung ist der Populismus. Was ist Populismus? Es ist der Glaube, dass Demokratie nur »demos«, also das Volk, ist. Die Demokratie ist aber viel komplexer. Sie beinhaltet natürlich das Gesetz der Mehrheit, aber auch Minderheitenrechte, die Herrschaft des Rechts, die Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit, viele Dinge. Heute gibt es eine Tendenz zu sagen, Demokratie sei ausschließlich die Herrschaft der Mehrheit. Das ist Populismus.

Welche Rolle sollten Intellektuelle Ihrer Meinung nach im Kampf gegen Nationalismus, Populismus und Antisemitismus spielen?

Ihnen ein Interview zu geben und genau das zu sagen, was ich für wichtig erachte – genau das ist die Rolle eines Intellektuellen, meine ich.

Welche Rolle spielt die Erinnerung an die Schoa in Ihrer persönlichen Geschichte?

Die Erinnerung ist für mich sehr wichtig. Vor genau 40 Jahren sprach ich an einer Schoa-Gedenkstätte in Paris über die Gefahr, dass die letzten Zeitzeugen nicht mehr da sein werden. An diesem Tag schwor ich, solange ich lebe, die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Bis heute versuche ich, meinem Schwur treu zu bleiben.

Sie beschäftigen sich in Ihrem Werk immer wieder mit der Frage, wie die Erinnerung an die Schoa künftig gestaltet wird. Wie werden die kommenden Generationen gedenken und die Erinnerung an die vielen Opfer wachhalten können?

Wir werden uns durch Literatur und Historiker erinnern. Die Zeitzeugen wurden in der Nachkriegszeit nicht gehört. Schauen Sie zum Beispiel auf Deutschland. Die Deutschen begannen erst 1978, an die »Kristallnacht« zu erinnern. Erst 40 Jahre danach! Viele Überlebende waren schon gestorben. Es ist also keine Frage der Zeitzeugen. Man muss die Erinnerung aufbauen.

Wir haben viel über besorgniserregende politische Entwicklungen gesprochen, die die westliche Demokratie und das jüdische Leben gefährden. Gibt es etwas, was Ihnen trotz allem Hoffnung macht?

Angela Merkels Auftritt in der Rykestraße in Berlin am 9. November: kraftvolle Trauer, mit Würde und Hoffnung.

Das Interview mit dem Philosophen führte Eugen El.