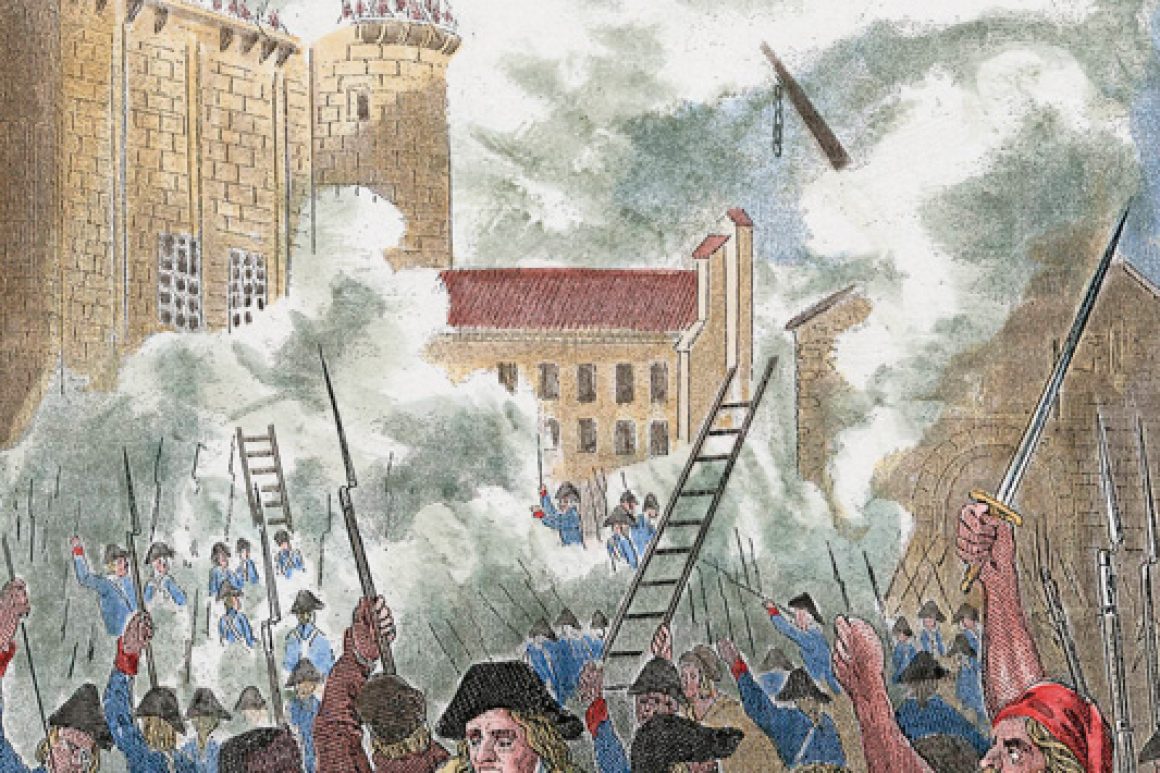

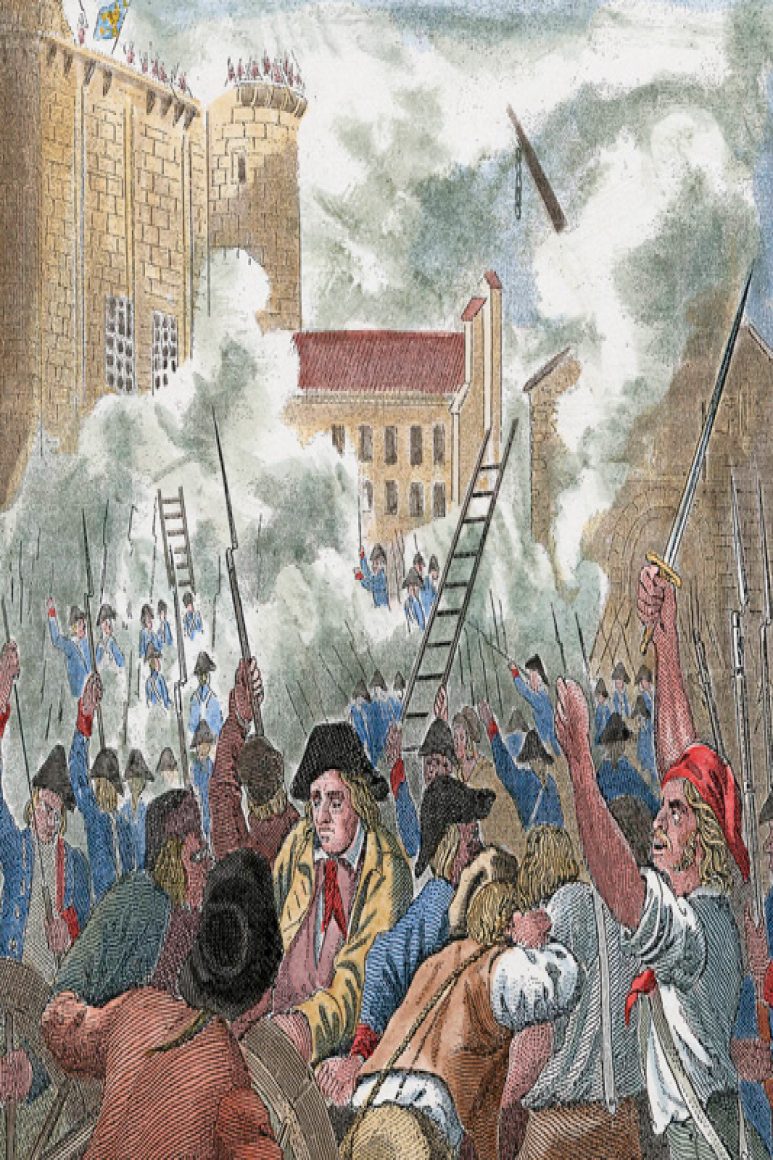

Herr Israel, Sie haben gerade Ihr monumentales Werk über die Geschichte der Aufklärung abgeschlossen. Darin heißt es, eine kleine Gruppe von Philosophen habe die Französische Revolution ausgelöst. Wie ist ihnen das gelungen?

Mitte des 18. Jahrhunderts beriefen sich viele Regierende auf die Idee der Aufklärung und behaupteten, sie seien für Toleranz und Meinungsfreiheit. Gleichzeitig wuchs aber in Frankreich der Druck auf den kleinen Kreis von Autoren der »Encyclopédie« (ein Werk, das das gesamte Wissen der Zeit sammeln und vorstellen sollte). Philosophen wie Denis Diderot gerieten in Verdacht, gegen die Monarchie und die Kirche aufzuwiegeln. Um zu verstehen, warum die Encyclopédie verboten wurde, muss man folglich differenzieren: Es gab eine moderate, für die Machtinhaber akzeptable Aufklärung einerseits und eine radikale Form andererseits.

Wie konnte Letztere den Kurs der Geschichte bestimmen?

Sie strebte eine umfassende Demokratisierung an und fand zunehmend Gehör. Die Philosophie der radikalen Aufklärung hat sich insbesondere mit der Veröffentlichung von zwei Werken verbreitet: »Le système de la nature« (System der Natur) von Paul Henri Thiry d’Holbach und Raynals »Histoire philosophique des deux Indes« (Geschichte zweier Indien), von der es 50 französische und 20 englische Ausgaben sowie zwei Übersetzungen ins Deutsche gab.

Aber was hatte die Metaphysik mit sozialen oder politischen Problemen zu tun?

Kein Historiker kann zeigen, wann genau die sozio-ökonomischen Verhältnisse aus dem Gleichgewicht gerieten. Wenn man also den Hauptgrund für die Französische Revolution finden will, muss man bei den geistigen Ursachen ansetzen. Desmoulins erklärte in einem Pamphlet, wie Metaphysik und Demokratie zusammenhängen: Wichtig sei nicht, ob es Gott gibt oder nicht, sondern ob er über die menschlichen Angelegenheiten herrscht. Denn wer an die göttliche Vorsehung glaube, könne nicht gleichzeitig die Monarchie und die bestehenden Institutionen für gänzlich korrupt halten. Diejenigen, die die Menschenrechtserklärung und die großen Reformen bis 1792 auf den Weg brachten, waren also Atheisten und Materialisten.

Am Ursprung dieses Materialismus stehen die Ideen von Baruch Spinoza – einem Juden sefardischer Herkunft, der gegen die Rabbiner seiner Amsterdamer Gemeinde rebellierte. Welche Rolle spielte dieser Hintergrund für die »radikale Aufklärung«?

Der Hintergrund Spinozas ist meines Erachtens bedeutend, nicht weil sein Denken sich gegen jüdische Traditionen erhob, sondern weil seine Vorfahren als Flüchtlinge von der iberischen Halbinsel der Inquisition entkamen. So begriff der Philosoph, dass Regierungen und kirchliche Institutionen die Freiheit des Individuums gefährden können. Außerdem erlebte er, dass die Brüderlichkeit unter geheimen jüdischen Gruppen zum Mittel des Widerstands taugte. So agierten die vernetzten »Spinozisten« der frühen Aufklärung auch versteckt.

Gab es jüdische Denker unter den »radikalen Aufklärern«?

Einen oder zwei vielleicht. Vor allem gab es Befürworter einer Religion, die nicht so viel Wert auf Wunder und Orthodoxie legte, sondern dem Individuum mehr Freiheit einräumte. Der Marquis d’Argent hatte in seinen »Lettres juives« (Jüdischen Briefen) überlegt, wie Juden und Muslime am Prozess der Emanzipation beteiligt werden könnten. Viele Juden hatten außerdem Schwierigkeiten mit der rabbinischen Autorität, blieben aber dem Judentum im allgemeinen Sinne treu und wurden Anhänger von Spinoza. Ein Beispiel war Salomon Maimon, einer der wichtigsten Kant-Kommentatoren.

In einem früheren Buch schrieben Sie, das 18. Jahrhundert sei für das Judentum eine Zeit des Niedergangs gewesen. Warum?

Ich meinte damit den Niedergang der traditionellen Gemeinschaftsstrukturen. Früher hatten die parnassim oder bei den Sefardim der mahamad das Sagen – zum Beispiel über die Musik, zu der man bei einer Hochzeit tanzen durfte. Nicht das jüdische Gesetz an sich, sondern diese detaillierten Regeln verloren langsam an Bedeutung. Es gab immer mehr Menschen, deren Verhältnis zur Gemeinschaft lockerer wurde oder die sich sogar davon lösten. Das meine ich mit Niedergang – im Sinne einer individuell organisierten Identität und nicht im demografischen oder kulturellen Sinne.

Viele behaupten heute, wir brauchten die Aufklärung nicht mehr – sie sei eine naive Erzählung über Fortschritt und Demokratie.

Das ist einfach dumm! Tatsächlich gilt die Geschichte der Aufklärung unter Akademikern – Historikern, Philosophen oder Theologen – als altmodisch. Doch man braucht nur unsere moderne Demokratie, unsere Auffassung der Menschenrechte, die Frauenbewegung zu betrachten, um zu begreifen, wie unsinnig das ist. Denn die Idee der repräsentativen Demokratie, die die Gleichheit vor dem Gesetz garantiert, ist zu dieser Zeit entstanden.

Berufen sich Politiker heute nicht oft auf die Werte der Aufklärung?

Das ist allerdings auch ein Problem. Das rechtskonservative Lager meint oft, dass wir im Westen aufgeklärt seien und die Muslime zwingen sollten, unsere Werte anzunehmen. So etwas macht mich sehr misstrauisch. Denn wir sind nicht aufgeklärt. Die Prinzipien der radikalen Aufklärung wurden nie vollständig durchgesetzt. Wir können nicht behaupten, dass Gleichberechtigung herrscht oder dass Minderheiten völlig emanzipiert sind. Wir müssen diese Werte mehr respektieren, wenn wir zukünftig eine demokratische Gesellschaft wollen. Mein Projekt zielt allerdings nicht darauf ab, eine politische Botschaft zu verbreiten.

Der Arabische Frühling wird oft mit der Zeit der europäischen Aufklärung verglichen. Können die Philosophen heute eine Revolution herbeiführen, wie damals in Frankreich?

Nein, das glaube ich nicht. Wir leben in einer Welt, die kulturell ganz anders ist. Diejenigen, die über Wissen verfügen, waren damals sehr geschätzt. Heute ist ihr öffentliches Ansehen im Vergleich dazu sehr eingeschränkt.

Jonathan Israel wurde am 26. Januar 1946 in London geboren. Er ist Mitglied der British Academy und Professor am Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey (USA). Sein neues Buch Democratic Enlightenment ist der Abschluss seiner Trilogie über die Geschichte der Aufklärung. Die beiden Vorgängerbände sind Radical Enlightenment (2001) und Enlightenment Contested (2006). Obwohl Israel als einer der führenden Historiker der Epoche der Aufklärung gilt, wurde sein Werk bisher nicht ins Deutsche übersetzt.

Das Gespräch führte Claire-Lise Buis.

Jonathan Israel: »Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750–1790«. Oxford University Press 2011, 1.152 S., ca. 26,95 €