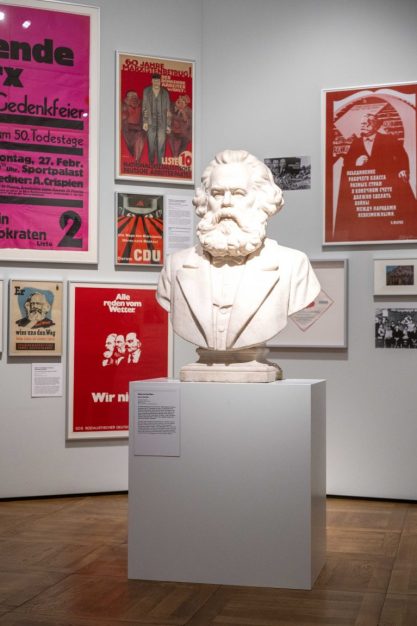

Es sind zwei weiße Gipsbüsten im vorderen Raum der Ausstellung, die verblüffen. Sie ähneln sich nicht nur, sie sind identisch – und gänzlich unbekannt. Der junge Marx, schlank und mit gestutztem Bart, wurde hier nach einer Zeichnung von 1836 modelliert und steht für die zwei Gesichter, die Ambivalenz, mit der Marx seiner Herkunft gegenüberstand.

Den Enkel eines Rabbiners hatte sein zum Protestantismus konvertierter Vater taufen lassen. Marx’ Mutter hatte mit dem Übertritt noch gezögert, um ihre jüdische Familie nicht zu kränken. Der Philosoph, der Ökonom, der Journalist und der Aktivist Karl Marx hatte einerseits in vielen Schriften gegen Juden als Kapitalisten und Finanziers argumentiert und polemisiert, andererseits, so erfahren wir, stand Marx mit einem gewissen Stolz zu seiner Abstammung.

Einen Angriff, die Juden seien ein Dorn im Auge der Gesellschaft, parierte Marx: »Ein Dorn, der mir – wie das Judentum in der christlichen Welt – von der Stunde der Geburt im Auge sitzt, ist kein gewöhnlicher, sondern ein wunderbarer, ein zu meinem Auge gehöriger Dorn, der sogar zu einer höchst originellen Entwicklung meines Gesichtssinns beitragen müsste.«

OPIUMPFEIFE Marx war Atheist. Jede Form der Religion lehnte er ab. Eine Opiumpfeife in einer Vitrine verweist auf einen millionenfach zitierten Satz von Marx, Religion sei Opium fürs Volk.

Karl Marx war Enkel eines Rabbiners – sein Vater konvertierte zum Protestantismus.

»Ihm ging es darum, deutlich zu machen, dass die Religion der ›Seufzer der bedrängten Kreatur‹ ist«, so die Kuratorin der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, Sabine Kritter. Religiosität sei für Marx ein Ausdruck von sozialem Elend, ein Versuch der Menschen, sich die Situation erträglich zu machen und sich mit der Religion wie mit Opium zu betäuben. »Marx kam zu der Kritik, dass – um die Religion überflüssig zu machen – das soziale Elend abgeschafft werden müsse.«

Als Chefredakteur der »Neuen Rheinischen Zeitung« hatte Marx selbst antisemitische Artikel verfasst, in denen er Juden mit der Finanzwirtschaft gleichsetzte. Nicht aber die Finanzwirtschaft mit dem Judentum, immerhin. Der Maler und Lithograf David Levi Elkan kündigte wegen der antisemitischen Artikel sein Abonnement, er war einer von mehreren.

Marx änderte seine Einstellung nicht: In einem Brief an seinen Mitstreiter Friedrich Engels lästerte er judenfeindlich über den Wortführer der frühen Arbeiterbewegung, Ferdinand Lassalle. Später, während der Arbeit an seinem Hauptwerk Das Kapital, spielten für Marx derlei Ressentiments allerdings kaum eine Rolle mehr, die Produktionsbedingungen, die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter und die Systeme des Kapitalismus, der Geldströme, standen im Fokus seiner Untersuchungen und Analysen.

UMFRAGE Die Ausstellung Karl Marx und der Kapitalismus zieht den Besucher mit aktuellen Bezügen ins Thema. Eine repräsentative Umfrage des Museums im vergangenen Jahr zeigt: Marx ist aktuell, nach der Finanzkrise, mit den steigenden Lebenshaltungskosten, aber er ist umstritten.

Die Kuratorin Sabine Kritter erläutert: »Mehr als 40 Prozent der Befragten waren der Ansicht, dass die Kapitalismuskritik von Marx noch etwas zu sagen hat, um die Probleme der heutigen Ökonomie zu verstehen. Wir haben auch gefragt: War oder ist Marx ein Wegbereiter für Diktatur und Gewalt? Da war ein Drittel der Meinung ja, ein Drittel war der Meinung nein, und ein Drittel war unschlüssig.« Marx steht also für den Widerspruch, und diese Ambivalenz zieht sich durch die gesamte, höchst aufschlussreiche Präsentation.

Die Ausstellung verweist klug auf heute, etwa auf die Arbeitsumstände in Asiens Textilfabriken.

Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, die konkreten sozialen Umbrüche, die Marx beschäftigten, bilden das Zentrum der Ausstellung. Sie verweist zu Beginn und am Schluss klug aufs Heute, auf die entfremdeten Arbeitsumstände in den Textilfabriken Asiens zum Beispiel. Eine Wand mit großem Foto zeigt Hunderte asiatische Arbeiterinnen und Arbeiter, die für unsere Billig-Shops nähen. Davor: enge Boxen, in die wir eintreten können, um dort, so Sabine Kritter, die anderen, die gemeinsam mit uns produzieren, nicht mehr sehen zu können.

ENTFREMDUNG »Das ist dieser Prozess der Entfremdung bei Marx, den wir hier auf einen sehr einfachen Punkt bringen, den letztlich arbeitsteiligen Prozess, in dem wir nicht mehr die Kontrolle über das haben, was hergestellt wird.« Das Bild entstand in einer der üblichen Textilfabriken in Vietnam, in denen Kleidung im Akkord produziert wird.

Marx hat die ökonomischen Umbrüche seiner Zeit präzise analysiert. Maschinen faszinierten ihn, die Dampfmaschine konnte Zeit sparen, aber sie verdichtete die Arbeit. Bis zu 16 Stunden waren die Männer gezwungen, in den Fabriken zu malochen.

Frauen schwitzten in den Spinnereien, dank der automatischen »Spinning Jenny«, auch sie ist ausgestellt. Immer wieder, so in der Weltwirtschaftskrise 1857, hoffte Marx auf eine Revolution, die erst 22 Jahre nach seinem Tod 1883 in Russland konkreter wurde. Denn die Industrialisierung brachte dem wohlhabenden Bürgertum Wohlstand und Erleichterungen: die erste Baumwollunterwäsche, industriell gefertigte Fahrräder, die Konfektion der Kleidung.

FORTSCHRITT Marx beobachtete einerseits den Fortschritt, den diese Produktivität des Kapitalismus geschaffen hatte, so Sabine Kritter. Er sah andererseits aber auch die wachsende Armut. Er analysierte die Chance der Arbeitszeitverkürzung durch diese Maschinen, zugleich beschreibt er, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter länger arbeiten mussten und dass Unfälle zunahmen. Wieder geht es um die Widersprüchlichkeit, die Marx verdeutlicht, die sein Leben auch begleitet.

Zum Schluss sehen wir all die Bücher, die nach der Finanzkrise von 2008 über Marx entstanden sind: Auseinandersetzungen mit seiner Theorie. Topaktuell: ein Spruchband, das die steigenden Immobilienpreise anprangert. »Lieber Marx und Engels als Engel & Völkers«. Die Ausstellung über Karl Marx und den Kapitalismus ist lehrreich und sehr sehenswert. Sie zeigt auch die Folgen von Marx’ Ideologie in menschenverachtenden Diktaturen. Sie präsentiert einen widersprüchlichen Denker, dessen Analysen in die Jahre gekommen sind, dessen Beobachtungen aber gültig bleiben.

Die Ausstellung »Karl Marx und der Kapitalismus« ist bis zum 21. August im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen.