Diese alte Männerfeindschaft enthält viel Unappetitliches – aber auch etwas zutiefst Typisches für den Literaturbetrieb. Vor allem aber für die intellektuelle Entwicklung in der Bundesrepublik. Es geht um die Rolle von Künstler und Kritiker, ihr Verhältnis zueinander. Es geht um verletztes Nationalgefühl, um Erinnerung und Antisemitismus. Das alles ist in den gerade erschienenen Tagebüchern des Schriftstellers Martin Walser nachzulesen.

Genau 26 lange Jahre schwärte es in seinem Autorenherz nach einer »vernichtenden« Rezension des FAZ-Literaturchefs Marcel Reich-Ranicki von 1976. Im Jahre 2002 veröffentlichte Martin Walser eine Satire auf den Kunstbetrieb, in der er Reich-Ranicki als dezidiert jüdischen, machtgierigen, Fäden ziehenden, Christus schmähenden, sexistischen Intellektuellen zeigt, gegen den sich Mordfantasien eines gekränkten Künstlers zusammenballen – Tod eines Kritikers.

GIFT Ruth Klüger, Walsers Freundin aus der Nachkriegszeit, zeigte sich in einem offenen Brief bestürzt über diesen Text ihres alten Weggefährten und ließ es zum Bruch kommen. Der Brief beginnt: »Lieber Martin, wäre Tod eines Kritikers doch nur ein misslungener Roman! Das könntest Du Dir schon leisten, nach all den viel gelesenen und gefeierten Werken, die Du geschrieben hast, und es würde Deinen Ruf kaum beeinträchtigen. Doch das Gift, das Dir hier aus der Feder floss, ist Dir nicht einfach zu einem schlechten, es ist eher zu einem üblen Buch geronnen.« Auch Frank Schirrmacher, der mit einem offenen Brief an Walser in der FAZ die Debatte begann, als der Roman noch nicht veröffentlicht war, diagnostizierte ein riskantes und misslungenes Spiel von antisemitischen Klischees. Jan Philipp Reemtsma, Micha Brumlik und viele andere Kritiker waren ebenso entsetzt wie Klüger. Sie waren es, die mit einfachen Argumenten die Verbindung zu der umstrittenen Friedenspreisrede von 1998 herstellten und aufhellten.

Damals hatte Walser die Erinnerungsarbeit der deutschen Öffentlichkeit als »Moralkeule« bezeichnet, sprach von »Meinungssoldaten« und einer unerträglichen »Dauerrepräsentation unserer Schande«. Klüger stellte den treffenden Kontext her: »In Deiner Friedenspreisrede hast Du über eine Moralkeule gejammert, mit der Ungenannte Dich und andere Deutsche bedrohten. Jetzt spielst du weiter ›Sieger und Besiegte‹, und dabei ist Dir selber unverse- hens die von Dir heraufbeschworene Keule in die Hände gerutscht, aber wo, bitte, steckt denn hier die Moral?«

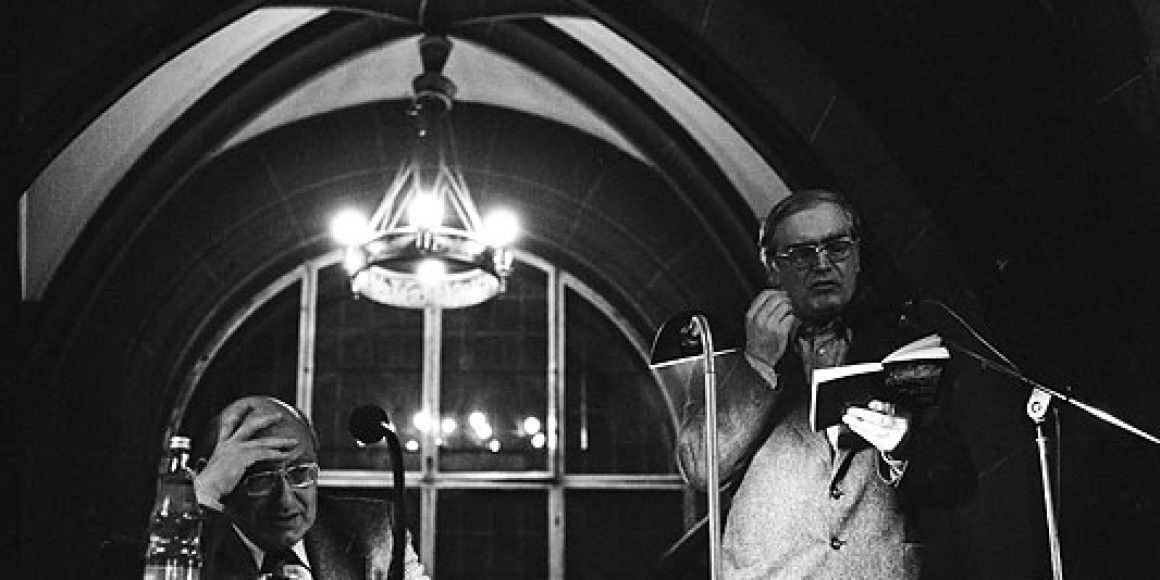

TOATALVERRISS Die Geschichte dieser über 26 Jahre ausgebrüteten Rache beginnt am 27. März 1976. An diesem Tag erscheint in der FAZ eine Rezension von Marcel Reich-Ranicki über Walsers neuen Roman Jenseits der Liebe. Reich-Ranickis Text ist ein typisches Beispiel seiner kritischen Rhetorik: ein sogenannter Totalverriss, der mit den Worten beginnt: »Ein belangloser, ein schlechter, ein miserabler Roman. Es lohnt sich nicht, auch nur ein Kapitel, auch nur eine einzige Seite dieses Buches zu lesen. Lohnt es sich, darüber zu schreiben? Ja, aber bloß deshalb, weil der Roman von Martin Walser stammt, einem Autor also, der einst, um 1960, als eine der größten Hoffnungen der deutschen Nachkriegsliteratur galt – und dies keineswegs zu Unrecht.« Die Textstrategie funktioniert als Maßregelung eines Hochbegabten, der mit seinem aktuellen Werk danebengegriffen hat.

Walser missglückt aber die Distanzfindung zu dieser Rezension, obwohl er viel Zuspruch von seinem Verleger und Freunden findet. Über sage und schreibe 38 Seiten seines Tagebuchs findet er kein anderes Thema. Er fantasiert Reich-Ranicki als Erzengel, der ihn aus dem Paradies der Literatur vertreibt.

VERBANNUNG Eine bestimmte andere Bildlichkeit lässt den Leser über all diesem Selbstmitleid allerdings aufmerken. Walser inszeniert das Verhältnis zu dem Chefkritiker der FAZ immer mit Denkfiguren, die nie außer Acht lassen, dass Reich-Ranicki Jude ist. Ja, der Schriftsteller begreift sich als Personifizierung Deutschlands: »Hitler hat immer behauptet, die Deutschen seien durch das alliierte Trommelfeuer in den Schützengräben des 1. Weltkriegs zusammengeschweißt worden. So etwas erlebe ich vielleicht jetzt auch. Ich werde mit mir zusammengeschweißt.« Der Vergleich mag manchem als geschmacklos erscheinen, aber die nächste Seite lässt einen erschrecken: »Es ist für einen Schriftsteller schlimmer, aus der Literatur hinausgewiesen zu werden, als aus seinem Land ins Exil, in ein anderes Land vertrieben zu werden.«

Sofort nach Erscheinen der Rezension entwirft Walser einen peinlichen, larmoyanten Text an die Buchhändler und eine »Rede« an Reich-Ranicki. Darin der Satz: »Ich sage Ihnen also, dass ich Ihnen, wenn Sie in meine Reichweite kommen, ins Gesicht schlagen werde (...). Sie werden, bitte, nicht auch noch die Geschmacklosigkeit haben, diese Ankündigung und ihre gelegentliche Ausführung als Antisemitismus zu bezeichnen.« Bis ins Detail der Tagebucheinträge kann man rückwirkend die Elemente zurückverfolgen, die zum Material von Tod eines Kritikers werden, inklusive der »zerbrochenen Brille« des Kritikers.

Antisemitismus Es geht nicht darum, Walser, der als NSDAP-Mitglied geführt wurde, aber nicht den Aufnahmeantrag unterschrieben haben will, als fanatischen Antisemiten abzustempeln. Es geht vielmehr um das, was die deutschen Juden in der Nazizeit wehmütig »den guten alten Risches von 1910« nannten, also die gemäßigte Form von Judenverachtung bei einer gewissen Grundtoleranz, mit der man gerade noch leben konnte.

Im Jahre 2002, als alle über Tod eines Kritikers schrieben, trieb gerade Jürgen Möllemann sein Unwesen, sodass Ruth Klüger mehr als nur das Gras wachsen hörte, als sie durch den FDP-Politiker und Walser (und vor allem den vielen Nachbetern von rechts außen) das Wiederaufkommen eines gewissen »Salonantisemitismus« spürte. Die Ignoranz einiger Rezensenten und Literaturwissenschaftler, die den grotesken Sprechakt von Tod eines Kritikers in Personenrede und Alles-ist-erlaubt auflösten, spricht für sich. Schließlich geht es, wie die Germanistin Ruth Klüger anmerkte, um »analysierbare Texte« der Öffentlichkeit und nicht um eine mäandernde Privatmeinung eines Sonderlings. Aber Walser allein ist nicht das Problem, sondern seine Adepten, die sich auf ihn berufen und berufen werden.

Martin Walser: Leben und Schreiben: Tagebücher 1974-1978. Rowohlt, Reinbek 2010, 592 S., 24,95 €