München 1919 im Belagerungszustand. Dem Sarg des von einem rechtsextremen Studenten ermordeten ersten Ministerpräsidenten des bayerischen Freistaates, Kurt Eisner, folgten mehr als 100.000 Menschen. Anschließend Generalstreik, neue Unruhen, Straßenkämpfe zwischen den Anhängern der Rätebewegung und Freikorpssoldaten mit zahlreichen Toten und Verletzten. Schließlich schickt Berlin Truppen nach München, die der kurzlebigen Revolution mit brutaler Gewalt ein Ende bereiten.

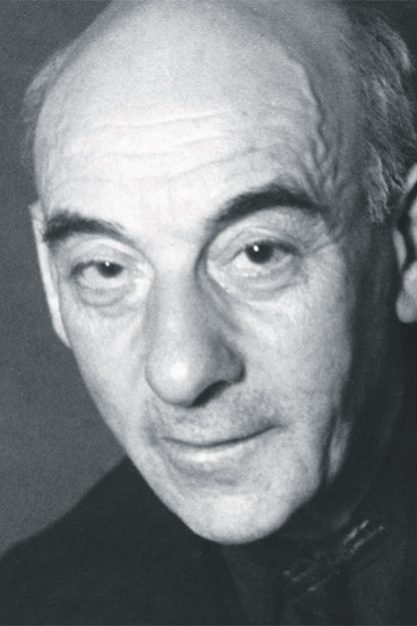

Mittendrin in diesen Bürgerkriegswirren nach dem verlorenen Weltkrieg der junge Romanist Victor Klemperer, damals 38 Jahre alt, aus einer jüdischen Familie im litauischen Wilna stammend. Er hatte sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, war zum Protestantismus übergetreten. Assimilation mit allen Rechten und Pflichten war ihm wie den vielen anderen jüdischen Kriegsteilnehmern überaus wichtig, auch wenn es ihm niemand dankte.

Klemperer, liberal und konservativ, wusste freilich frühzeitig, wie dünn die Firnis der Akzeptanz gegenüber den Juden in Deutschland trotz ihres Einsatzes im Krieg nach wie vor war. Das Dritte Reich überlebte er in Dresden in einem sogenannten Judenhaus. Seine Tagebücher aus den zwölf Jahren des Terrorregimes machten ihn Jahrzehnte nach seinem Tod – Klemperer starb 1960 – zu einem der bedeutendsten Chronisten dieser Zeit.

erinnerungen Jetzt sind überraschend seine Erinnerungen an das Revolutionsjahr 1919 erschienen, geschrieben 1942, aus der Perspektive des nunmehr unmittelbar verfolgten Juden, der seine Lehrtätigkeit als Professor für Romanistik und Philosophie an der Dresdner Universität mit dem Machtantritt der Nazis verloren hatte und mit seiner Familie ums nackte Überleben kämpfte.

In seinem Revolutionstagebuch erweist sich Klemperer als begnadeter Beobachter und Stilist, der eine außerordentliche Begabung für den Journalismus erkennen lässt. In München war ihm als Kriegsheimkehrer die Wiederaufnahme seiner Lehrtätigkeit als Privatdozent für französische Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität geglückt. 1919 wollte er sich eigentlich nur seinem Beruf und seiner Familie widmen. Aber dem standen die politischen Wirren im Wege.

Die revolutionären Umtriebe der Spartakisten, überhaupt die Ereignisse, die zur Gründung und nach kaum drei Monaten zum Zusammenbruch der Münchner Räterepublik führten, befremdeten ihn. Noch hatte er sich nicht endgültig für die Fortsetzung der akademischen Laufbahn entschieden, noch liebäugelte er in dieser Zeit mit dem Journalismus. Er schrieb Artikel für die »Leipziger Neuesten Nachrichten«, die zwar vor allem wegen der schwierigen Übermittlung nicht alle gedruckt wurden, aber doch auch bei heutigen Lesern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

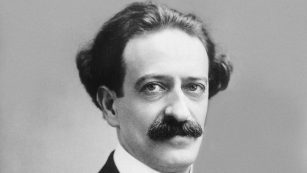

rätebewegung Schnell hat Klemperer begriffen, wie chancenlos das Regiment der linken Feuilletonisten um Eisner, Landauer, Toller in Wahrheit war. Die Anführer der Rätebewegung beschreibt er als »Abenteurer«, »Schwärmer- und Bohemien-Naturen«, die »von Stunde zu Stunde robusteren Verbrechergestalten weichen müssen«.

Anfang Februar 1919, nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, berichtet Klemperer im Tagebuch über eine Gedenkfeier in der Universität: »Auch die tote Rosa wurde nur gestreift, nur als treue Genossin Liebknechts hingestellt, obwohl sie doch der eigentliche und einzige Mann ihrer Partei gewesen.« Und dann im Rückblick auf den Zusammenbruch vom November 1918: »Ein schönes Bild: wie damals Zeppelin bis Echterdingen kam und dann stürzte und ganz zerbrach, so erging es Deutschland.«

Klemperer schildert die »stoische Ruhe, mit der ein Münchner Bürgerehepaar stundenlang im Fenster liegt, so unbewegt, als gehöre es zur Architektur des Hauses«. Mit den tagelangen Straßenkämpfen scheinen die Münchner nicht allzu viel zu tun zu haben. Klemperer blickt auf die bayerische Metropole und ihre Menschen wie auf ein exotisches Phänomen. Einige der wichtigsten Akteure der Rätebewegung lernt er persönlich kennen und porträtiert sie – so Gustav Landauer, »der einige Tage das Schicksal und speziell das geistige Schicksal Münchens (er selber hoffte: Bayerns) bedeutet hat«.

unfähigkeit Landauer bestätigt diesen Eindruck: »Ich wollte auf den Geist wirken.« Klemperer urteilt: »Ich glaube es ihm aufs Wort und kann ihn doch nicht bedauern: Wer so rasch von den schlimmsten Elementen beiseite gedrängt werden konnte, hat dadurch seine politische Unfähigkeit erwiesen.« Tragödie versus Komödie. Klemperer als hellwacher journalistischer Beobachter erlebte beides als eine Melange, als eine Farce, ein Spiel, dem die Bevölkerung »halb apathisch, halb missmutig zugesehen hatte«.

Als das Spiel zu Ende ist, wird nach dem Sündenbock gesucht. Klemperer: »Saujuden! schimpften einzelne vor den Maueranschlägen. ... Flugblätter tauchten auf, die den Juden alle Schuld an der Räterepublik, an der Revolution überhaupt, an der Anzettelung des Krieges, an seinem unseligen Ausgang zuschrieben.« Klemperers Fazit: »… es ist tragisch für den Beteiligten und komisch für den uninteressierten Zuschauer. Wie schade, dass man nicht gleichzeitig bloßer Zuschauer sein kann, wenn man Deutscher ist.«

Victor Klemperer: »Man möchte immer weinen und lachen in einem: Revolutionstagebuch 1919«. Aufbau, Berlin 2015, 264 S., 19,95 €