Manche Menschen sind von Bierdeckeln besessen, andere sammeln Briefmarken, Teddybären oder ägyptische Statuetten. Der Psychoanalytiker Werner Muensterberger (1913–2011) vermutete frühkindliche Traumata dahinter, wenn jemand immer neue Gegenstände braucht, die ihn scheinbar befriedigen und trösten. Sein Buch Sammeln. Eine unbändige Leidenschaft, das 1993 in den USA und sechs Jahre später auch auf Deutsch und Französisch erschien, machte Muensterberger zu einem Experten auf dem Gebiet der Psychologie des Sammelns.

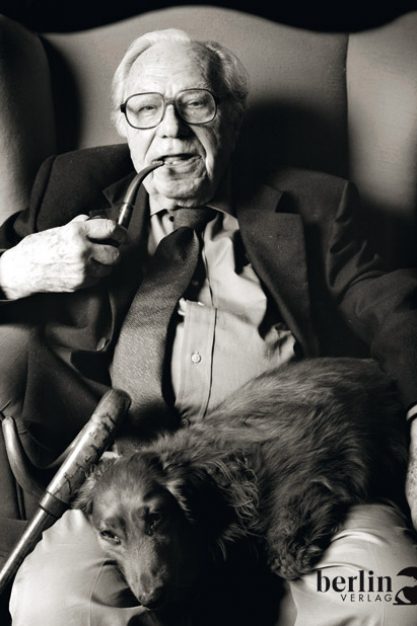

dortmund Wer er war, und dass er selbst auch sammelte, erfährt man in der Biografie Der Mann mit den Masken, die im Berlin Verlag erschienen ist. Die Autorin Lisa Zeitz, Chefredakteurin der Zeitschriften »Weltkunst« und »Kunst und Auktionen«, hat Muensterberger während seiner letzten Lebensjahre in New York kennengelernt und viele Gespräche mit ihm geführt – über Kunst, das Leben, ferne Länder und fremde Völker. Darüber wusste er viel zu erzählen. Als studierter Ethnologe hatte Muensterberger Reisen in die entlegensten Gegenden der Erde unternommen. Zeitlebens galt er als unangefochtener Experte für »primitive« Kunst und deren psychoanalytische Entschlüsselung.

Geboren wurde Werner Muensterberger vor 100 Jahren, am 15. April 1913, als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Hörde, einem heutigen Stadtteil von Dortmund. Weil er als 18-Jähriger im Realgymnasium nicht versetzt wurde, wechselte er an die Odenwaldschule und machte dortnach mehreren Anläufen das Abitur. Wenige Jahre zuvor war seine Mutter gestorben. Dieses traumatische Erlebnis führte ihn in die Behandlung bei dem bekannten Analytiker Karl Landauer und weckte sein Interesse für die Psychoanalyse.

Schon in früher Kindheit war Muensterberger bei dem Sammler und Mäzen Eduard von der Heydt, dem Ehemann seiner Tante, mit der Kunst »primitiver« Kulturen in Berührung gekommen. Die Begeisterung dafür begleitete ihn ein Leben lang; vor allem war er von afrikanischen Masken fasziniert – daher auch der Titel der Biografie.

amsterdam Nach dem Abitur studiert Muensterberger zunächst zwei Jahre in Berlin. Als ihm klar wird, dass er als Jude keine Perspektive in Deutschland hat, emigriert er 1936 in die Niederlande. Dort erkennt man sein deutsches Abitur nicht an; es gelingt ihm aber, sich an der Universität Basel einzuschreiben. Die Schweizer Behörden verweigern ihm eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, also pendelt er zwei Jahre lang zwischen Den Haag und Basel.

Er studiert Ethnologie, Vergleichende Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Zudem besucht er Lehrveranstaltungen bei dem bekannten deutschen Psychoanalytiker Heinrich Meng. Nachdem er Ende 1938 seine Dissertation über indonesische Schöpfungsmythen verteidigt und das Doktorexamen bestanden hat, darf Muensterberger nicht mehr in die Schweiz einreisen. Er bekommt eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Amsterdamer Kolonialinstitut, wird 1942 wegen seiner jüdischen Herkunft entlassen, schlägt sich als Gelegenheitsarbeiter durch, überlebt im Versteck.

new york 1947 wandert Werner Muensterberger in die USA aus und lässt sich als Psychoanalytiker in New York nieder. Weil er nicht Medizin studiert hat ‚wird er in Fachkreisen nicht als vollwertig anerkannt, worunter er leidet. Doch hat er prominente Patienten wie Marlon Brando und James Dean, und kann seinen Lebensunterhalt gut bestreiten, Kunstwerke sammeln und damit handeln. Rasch wird er Teil der New Yorker Intellektuellen- und Kunstszene – und bleibt es bis zu seinem Tod 2011.

Lisa Zeitz erzählt Muensterbergers Leben einfühlsam und ohne Pathos. Sie lässt den Leser an ihren Recherchen teilhaben und verrät auch, dass der alte Herr, für den sie in seinen letzten Jahren eine geschätzte Gesprächspartnerin war, ihr manchmal Dinge aus seinem Leben erzählte, die nicht ganz der Wahrheit entsprachen. Das mag auf Verklärung zurückzuführen sein, vielleicht auch auf den Wunsch, das Eigene zu beschönigen – eine menschliche Schwäche, vor der auch Psychoanalytiker nicht gefeit sind.

Lisa Zeitz: »Der Mann mit den Masken. Das Jahrhundertleben des Werner Muensterberger«. Berlin Verlag, Berlin 2013, 335 S., 24,99 €