Ruhm ist (auch) ein Menetekel – das Werk eines Künstlers, mit dem er Weltruhm erringt, wird schnell zur Schablone der Wahrnehmung, und der Künstler selbst und die Gesellschaft sind versucht, in einer einmal gefundenen Lösung ein »Rezept« oder einen »Stil« sehen zu wollen.

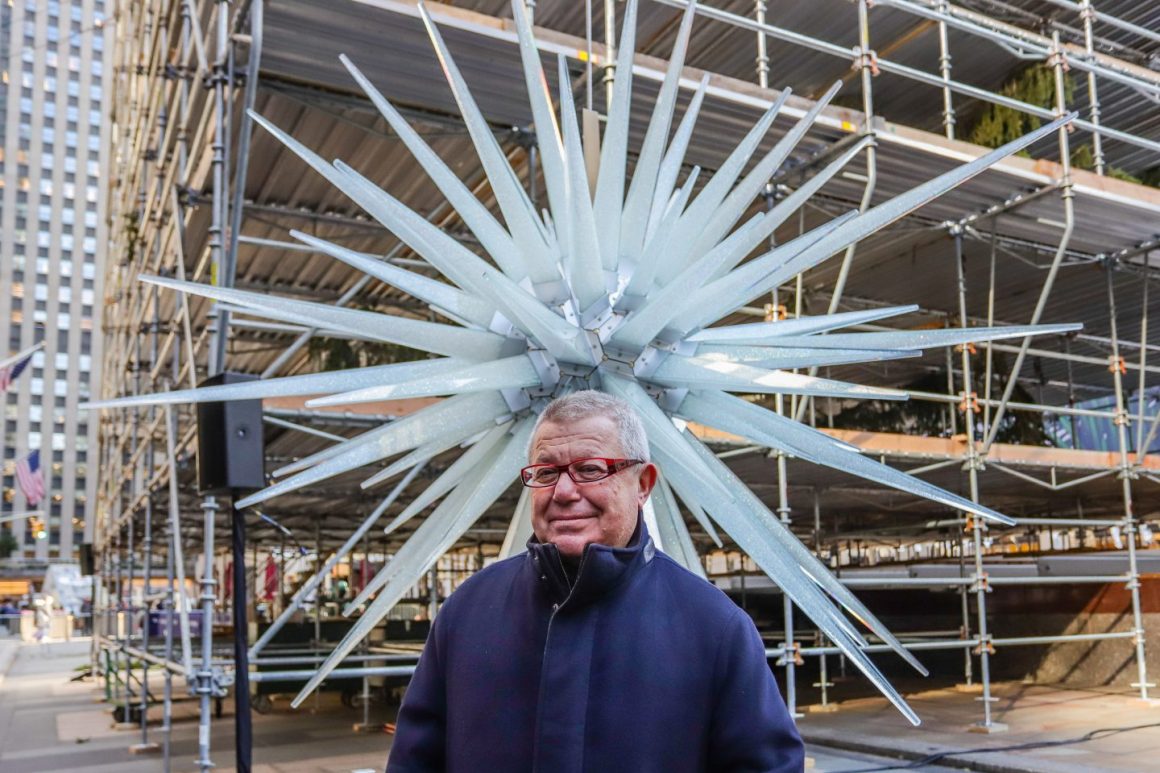

In der jüngeren Architekturgeschichte trifft diese Beobachtung auf keinen Architekten präziser zu als auf Daniel Libeskind, der am 12. Mai 1946 im polnischen Łódz geboren wurde.

OPUS MAGNUM Das Jüdische Museum in Berlin war nicht nur ein Paukenschlag in der Karriere des polnisch-amerikanischen Genies, sondern auch für die Welt der Museumsarchitektur und des Schoa-Gedenkens. Wie kein anderer Architekt seiner Zeit war es Libeskind gelungen, mit den Mitteln der Baukunst zu Menschen zu sprechen, Körper und Geist zugleich anzusprechen, zu berühren und zu stimulieren – ohne pädagogischen Holzhammer oder kitschige Betroffenheitsgesten.

Das Jüdische Museum ist eines der meistbesuchten Museen Berlins und leistet einen wertvollen Beitrag in der Vermittlung der wechselhaften deutsch-jüdischen Geschichte. Junge Leute zieht es an.

Libeskind auf sein Opus magnum zu verengen, würde dem Talent des Architekten allerdings nicht gerecht. Weltweit und auch hierzulande hat er eine ganze Serie von Gebäuden hinterlassen, die ebenfalls einen Besuch und eine Würdigung rechtfertigen.

eloquenz Das Militärhistorische Museum in Dresden ist ein weiteres Beispiel für Libeskinds gestalterische Eloquenz. Es bietet einen Blick auf Dresden aus der Spitze eines V-förmigen Keils in dem Arsenal von 1876. Libeskinds Idee war es, den U-förmigen Bau durch einen Keil zu erweitern, der sich asymmetrisch in den Grundriss legt und dessen Fassade mit seiner Spitze durchbohrt. Diese Pointe zeigt in Richtung Frauenkirche. Im Keil sieht der Architekt ein »Sinnbild für den Mut zum Wiederaufbau und für Zerstörung, Teilung, Gewalt, Schmerz und Trauer«.

Zur Baukunst fand Libeskind spät im Leben: Nach einer Karriere als Musiker brachte ihn das Studium in New York und Großbritannien zur Architektur.

Als weithin sichtbare Intervention erstreckt sich der Keil über alle Geschosse und thematisiert den Bruch mit dem kaiserlichen Militärpathos. Der Keil schneidet in den Altbau und öffnet einen Raum der Auseinandersetzung mit der Militärgeschichte, Überschneidungen der Ordnungen. Libeskinds »V« bohrt und spaltet den Altbau im Stil einer architecture parlante.

Libeskind hatte zuvor das Imperial War Museum in Manchester gebaut und auch dort eine Metapher gefunden: Es hat die Form einer Scherbe. Der Dresdner Keil hingegen öffnet das Arsenal zur kriegsgeschundenen Stadt: Während die Altbaufassade eine autoritäre Vergangenheit repräsentiert, reflektiere die Fassade »die Offenheit einer demokratischen Gesellschaft«, so der Architekt.

Zur Baukunst fand Libeskind spät im Leben: Nach einer Karriere als Musiker brachte ihn das Studium in New York und Großbritannien zur Architektur, für die er neue Ausdrucksmöglichkeiten mit den Mitteln der Sprache und Zeichnung fand.

deutschland Trotz seines Umzugs nach Amerika – nach dem Gewinn des Entwurfs für den Wiederaufbau des World Trade Center – blieb Deutschland das Land, in dem die meisten Werke des Ex-Berliners stehen: etwa in Düsseldorf, Datteln, Osnabrück oder Lüneburg.

Auch das Thema Museumsbauten zieht sich durch Libeskinds Werk wie ein roter Faden: Bei den Museen in Toronto und Denver hat er ebenso wie beim Jüdischen Museum San Francisco sein formelles Repertoire ergänzen und verfeinern können. Das Kongresszentrum in Ramat Gan blieb Libeskinds einziges Gebäude in Israel, während in den USA und Singapur Wohntürme nach seinen Entwürfen in den Himmel wuchsen. Am 12. Mai nun feiert Daniel Libeskind, das Ausnahmetalent und der wohl spannendste Architekt unserer Zeit, seinen 75. Geburtstag.