Monika Grütters wählte merkwürdige Worte, um ihre Anerkennung für die Ausstellung »Zwischen Erfolg und Verfolgung« auszudrücken. »Beiläufig« könne man sie vor dem Berliner Hauptbahnhof anschauen, ja, »im Vorbeigehen«.

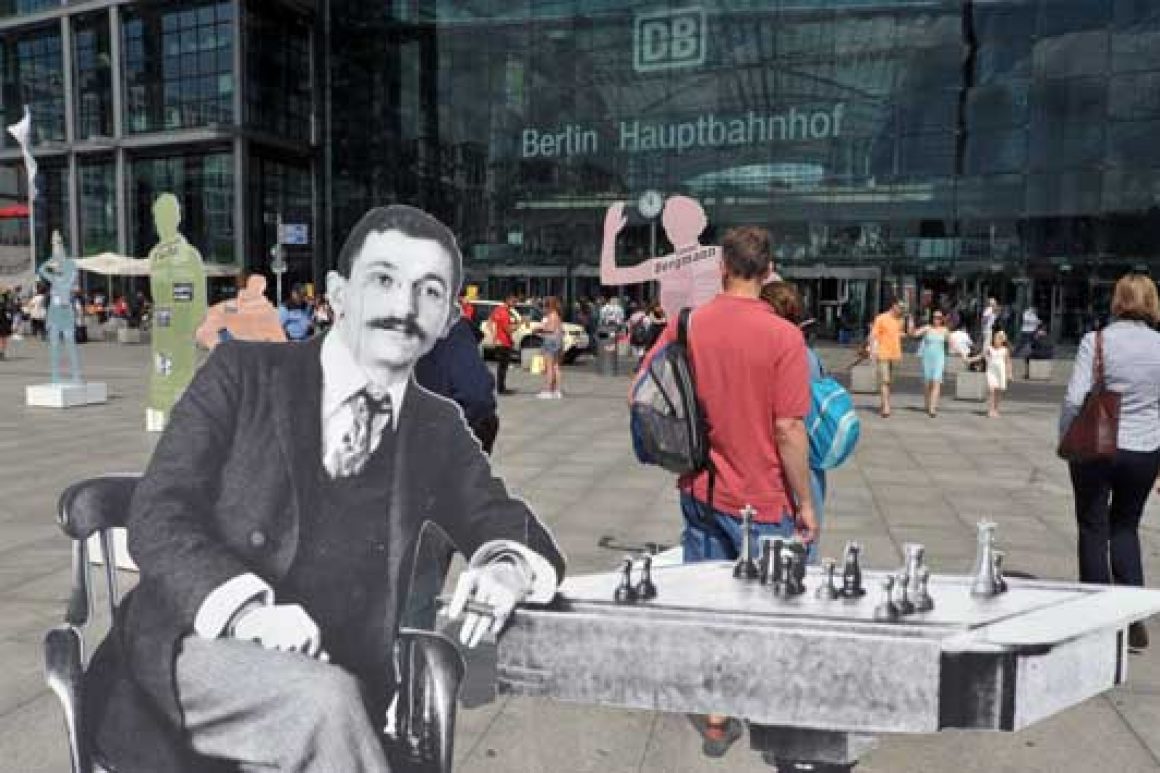

Seit vergangenem Donnerstag laden 17 Plastikskulpturen auf dem Washingtonplatz zum Innehalten ein. 2,5 Meter hoch, befestigt auf Betonsockeln, jeweils mit Vorder- und Rückseite, gefördert von der DFB-Kulturstiftung. Anlässlich der European Maccabi Games 2015 (EMG) haben Sporthistoriker der Universitäten Potsdam und Hannover die Porträts in dieser Form zusammengestellt, um jüdische deutsche Sportlerlegenden zu ehren.

Videos Die Vorderseiten zeigen die jüdischen Spitzensportler in Aktion – wie etwa den Fußballnationalspieler Julius Hirsch, jubelnd nach einem Tor, oder den Schachweltmeister Emanuel Lasker, der sitzend über dem nächsten Zug grübelt. Auf den Rückseiten kann man zweisprachige biografische Notizen nachlesen. QR-Codes ermöglichen zudem Einblicke in Videos und historische Originaltöne. Sechs der Sportler, an die die Ausstellung erinnert, wurden ermordet – Julius Hirsch in Auschwitz und Lilli Henoch, zehnfache deutsche Leichtathletikmeisterin, in Riga.

Andere jüdische Sportler wie Emanuel Lasker oder Amateur- und Profiboxer Erich Seelig konnten sich ins Exil retten. Gretel Bergmann, die frühere Weltklassehochspringerin, deren Start die Nazis bei Olympia 1936 verhinderten, feierte im April in New York ihren 101. Geburtstag.

Sarah Poewe, die erste jüdische Olympiamedaillengewinnerin für Deutschland seit 1936, arbeitet nun als Trainerin in Wuppertal und ist Patin der EMG. »Dass Sarah Poewe hier zu sehen ist«, lobt Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, »ist der Übergang zur heutigen Zeit.« Die Weltklasseschwimmerin Poewe habe die Idee von Europäischen Makkabi-Spielen in Berlin von Beginn an mit großem Engagement unterstützt, sagt Meyer.

Konzept »Die Menschen wollen in einer Ausstellung nicht viel lesen, sondern Bilder sehen«, erklärt Lorenz Peiffer, Sporthistoriker aus Hannover, das Konzept. »Da wir aber auch biografische Daten nennen mussten, war es schwierig. Wenn jetzt so viele sagen, dass es uns gelungen ist, alles verständlich zu präsentieren, freut mich das.«

Die EMG-Organisatoren unterstützen die Ausstellung, die so unaufdringlich und normal vor dem Hauptbahnhof aufgebaut wurde, wie sich der jüdische Sport in Deutschland präsentiert – und wie er ja auch wahrgenommen werden möchte. »Wenn Geld und Platz gereicht hätten«, sagt der Sporthistoriker Hajo Teichler, »hätten wir noch viel mehr Spitzensportler ehren können.«

Denn in der Tat waren Juden im deutschen Sport immer präsent: als Trainer, Athleten, Funktionäre und als Journalisten. Den Zusammenhang zwischen der Beschäftigung mit den NS-Verbrechen und dem heute nicht zuletzt durch die EMG gezeigten jüdischen Leben betont Alexander Iskin. Der in Berlin lebende und aus Moskau stammende Maler tritt beim EMG-Tischtennisturnier an. »Ohne Aufarbeitung wäre Berlin nicht zu der weltoffenen, toleranten Stadt geworden, die sie heute ist.«

EMG Auch Alon Meyer unterstreicht diesen Aspekt und berichtet noch von einem anderen Effekt der EMG. »Wir haben einen großen Zulauf von jüdischen Sportlern«, sagte der Makkabi-Präsident. Es gebe viele Aktive, die sich jetzt – gerade durch das attraktive Angebot, das die EMG darstellen – nicht mehr nur als Sportler, sondern bewusst als jüdische Sportler verstehen.

Dass es also schon immer exzellente jüdische Sportler in Deutschland gab, zeigt die Ausstellung am Berliner Hauptbahnhof. Wessen Zug sich möglicherweise verspätet, kann sie in aller Ruhe betrachten – oder auch »im Vorübergehen« und »beiläufig«.

Die Ausstellung ist noch bis zum 16. August auf dem Washingtonplatz am Hauptbahnhof zu sehen.