Es schnürt einem die Kehle zu, über diese Netflix-Serie zu schreiben, zu groß ist doch die Gefahr, dass es eben nur eine weitere Serienkritik wird.

Schoa Dabei geht es um die Schoa und erfolglose Versuche, irgendeine Art Gerechtigkeit zu finden, die in den Gerichtssälen der Welt so aussichtlos war, während viele Täter sich gleich nach dem Krieg in der Heimat oder auch in fremden Ländern ein neues, gutes Leben aufbauten, als wäre nichts gewesen.

Ja, es gab den Auschwitz-Prozess, Eichmann wurde in Israel gerichtet, aber das alles geschah nicht, weil die Welt Gerechtigkeit wollte. Im Gegenteil. Aber das ist eine andere Geschichte.

Hier ist also eine neue Miniserie im Netflix-Genre »Wahre Verbrechen«, wo sich bisher Serienmörder à la Ted Bundy tummeln. Der Teufel wohnt nebenan heißt sie und porträtiert den Fall John Demjanjuk.

1986 wurde Demjanjuk an Israel ausgeliefert.

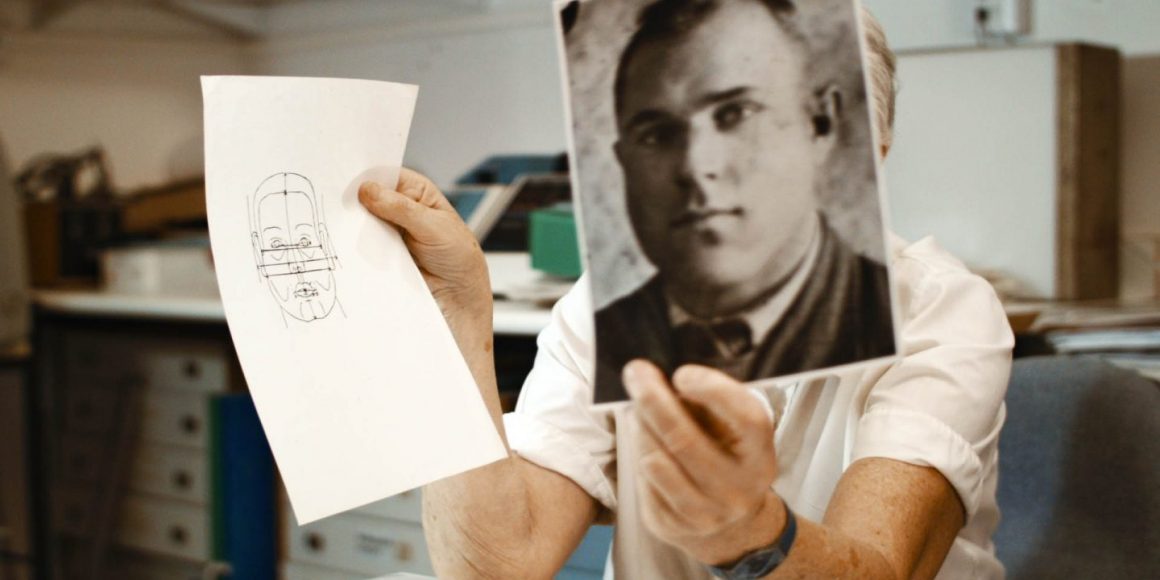

1977 wurde ein ukrainischstämmiger ehemaliger Ford-Mitarbeiter, der in Cleveland seine Rente genoss, als »Ivan der Schreckliche« identifiziert, der KZ-Wachmann im Vernichtungslager Treblinka, der Hunderttausende Menschen noch auf dem Weg ins Gas sadistisch quälte. Die USA entzogen dem 1952 eingewanderten Mann die Staatsbürgerschaft, und 1986 wurde er an Israel ausgeliefert, wo ihm der Prozess gemacht werden sollte.

BERUFUNG Das ganze Land war wie im Fieber, das Fernsehen und zwei Radiosender übertrugen live aus dem Gerichtssaal, wo Überlebende Zeugnis ablegten, wo der Angeklagte unfassbar unberührt lachte und einem Zeugen sogar die Hand geben wollte, wo Staatsanwaltschaft und Verteidigung Erinnerungen an die Hölle mit Dokumenten abglichen und wo der im neuen, eigenen Land verkapselte Schmerz aus den Überlebenden herausbrach.

1988 wurde Demjanjuk, der sich als unschuldiges Opfer einer Verwechslung darstellte, schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt.

Das Urteil wurde fünf Jahre später vom Obersten Gericht aufgehoben, weil nicht 100-prozentig nachgewiesen worden sei, dass es sich bei Demjanjuk tatsächlich um »Ivan den Schrecklichen« handelte, auch wenn klar war, dass der Angeklagte in Konzentrationslagern als Wachmann am Massenmord beteiligt gewesen war.

Auf dieser Grundlage wurde er 2011 in Deutschland verurteilt, wo er 2012 starb, während die Berufung noch lief.

Demkanjuk starb 2012, als die Berufung noch lief.

Wenn die fünfteilige Dokumentation von den israelischen Produzenten und Regisseuren Yossi Bloch und Daniel Sivan so etwas wie eine Botschaft hat, dann die der Hilflosigkeit, der Überforderung angesichts der wortwörtlichen Ungeheuerlichkeit. Aber auch die Tatsache, dass der unbedingte Wunsch nach Rache die Urteilskraft mindert.

Der Wunsch, das Monster der Massenvernichtung vor Gericht stellen zu können, war so groß, dass Fehler passiert sind. Andererseits hatte die israelische Justiz auch die Größe, diese zu korrigieren. Ob mit gerechtem Ausgang, steht auf einem anderen Blatt.

ANTWORTEN Die Serie ist den Anforderungen moderner Sehgewohnheiten entsprechend schnell, bunt und aufregend. Die Familie des Angeklagten kommt zu Wort, damalige Richter, die Staatsanwälte, die Verteidiger, Journalisten, die damals berichteten, Historiker. Und da der Prozess live übertragen wurde, gibt es auch ausreichend Material aus dem Gerichtssaal.

»Schnell, bunt und aufregend« sorgt aber für die eingangs erwähnte zugeschnürte Kehle, was besonders an der dem Verteidiger Yoram Sheftel gewidmeten Aufmerksamkeit deutlich wird.

Der Mann, der die Provokation bis heute zu lieben scheint, war in Israel damals eine Hassfigur, und er hat hier gefühlt fast mehr Szenen als der Angeklagte. Allerdings wird kaum eine von Sheftels Behauptungen überprüft. Überhaupt verweigert die Serie fast völlig, deutliche Antworten zu geben.

wahrheit Elie Wiesel hat einmal gesagt, er fürchte den Moment, in dem es keine Überlebenden mehr gibt, die der Wahrheit Autorität verleihen können. Dann sind es die Nachgeborenen, die die Erinnerung wachhalten müssen.

Der Augenblick ist da. Und auch, wenn Der Teufel wohnt nebenan Menschen, denen der Demjanjuk-Prozess kein Begriff ist, hoffentlich die Augen öffnet, wäre es wünschenswert gewesen, dass die Macher weniger nach Aufregung gestrebt, aber dafür tiefer gegraben hätten.

»Der Teufel wohnt nebenan« (The Devil Next Door), Regie: Yossi Bloch und Daniel Sivan