Als sich die meisten deutschen Historiker nach 1945 im einverständlichen Beschweigen ihrer Verstrickungen im Nationalsozialismus der personellen Kontinuität ihrer universitären Fakultäten erfreuten, recherchierte in Frankreich Léon Poliakov für ein erstes umfassendes Grundlagenwerk zum Völkermord an den europäischen Juden und zu den deutschen Verbrechen gegenüber den Menschen in den überfallenen Ländern.

Es entstand ein Meisterwerk der Vollständigkeit und Genauigkeit, in den Vorreden späterer Auflagen konnte der Autor stets erklären, erhebliche Veränderungen seien nicht nötig, lediglich winzige Details könne der Leser selbst verbessern. Das umfangreiche Werk erschien bereits 1951 in französischer Sprache, der Titel Bréviaire de la haine. Le troisième Reich et les juifs enthält die zentrale These, dass Hass den Weg zum Mord bahnte.

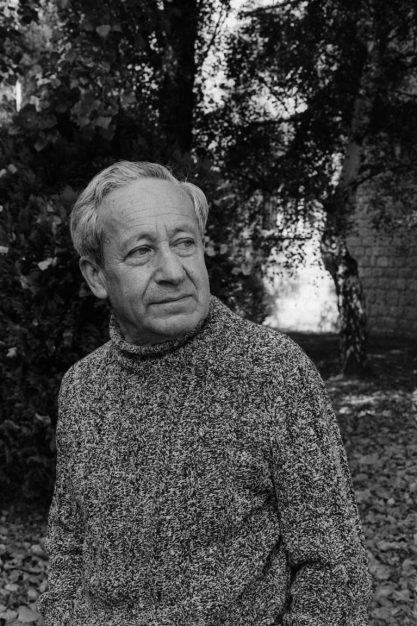

Wunder des Überlebens Léon Poliakov, geboren am 25. November 1910 in St. Petersburg als Sohn einer jüdisch-russischen Verlegerfamilie, war nicht in die Wiege gelegt, dass er zum Historiker wurde. Der Flucht vor den Wirren der russischen Oktoberrevolution nach Frankreich folgte ab 1921 die Übersiedlung nach Deutschland, 1924 ging es zurück nach Paris, wo er Rechts- und Literaturwissenschaften studierte. Gleich zu Beginn des Krieges verpflichtete Poliakov sich zur französischen Armee und geriet im Juni 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nach drei Monaten gelang ihm die lebensrettende Flucht nach Südfrankreich. Als Robert Paul schloss er sich der Résistance an. Aktiv beteiligte er sich an der Rettung jüdischer Kinder, die in nichtjüdischen Familien untergebracht wurden.

Sein Werk widmete Poliakov »dem tragischsten Kapitel der jüdischen Geschichte«, wie er es 1951 formulierte. Ihm lag daran, bei der Dokumentation des beispiellosen Blutbads die Täter selbst zu Wort kommen zu lassen – die aktive Rolle des Hauptakteurs in der Tragödie sei dem »deutschen Kollektiv« zugefallen, das unter der Leitung selbstgewählter Anführer gehandelt habe. Als Prozessbeobachter bei den Nürnberger Prozessen stand er dem Leiter der französischen Delegation zur Seite und hatte so Zugang zu den fast ausschließlich deutschen Quellen, die die Verbrechen in größter Offenheit beschreiben. Die Einbeziehung zahlreicher Augenzeugenberichte trägt zu bewegender Authentizität bei. Einige der Dokumente, so warnte Poliakov seine Leser, möchten derart verstörend und unwahrscheinlich erscheinen, dass man versucht sein könnte, den Wahrheitsgehalt in Frage zu stellen.

Bemerkenswert sind die stets eingeflochtenen psychologischen und anthropologischen Überlegungen zu den Tätern.

Während Poliakovs Werk nach 1951 schnell in viele Sprachen übersetzt wurde, muss man dem Herausgeber Ahlrich Meyer für seine vorzügliche Übersetzung und dem Verleger Klaus Bittermann dafür dankbar sein, dass deutschen Lesern wenigstens sieben Jahrzehnte später die Lektüre in ihrer Sprache möglich geworden ist. Beim Lesen kann man erahnen, weshalb an der Publikation der erschütternden Darstellung lange wenig Interesse bestand. Die Verbrechen werden mit so großer Wucht und analytischer Kraft geschildert, dass sich der Leser nicht entziehen kann. Gleichzeitig beeindruckt die Souveränität Poliakovs und sein – allerdings nur scheinbarer – Abstand gegenüber dem Unfassbaren.

Bemerkenswert sind die stets eingeflochtenen psychologischen und anthropologischen Überlegungen zu den Tätern. Kein Wunder also, dass sich deutsche Historiker und Publizisten lange eher an der Verächtlichmachung auch der großen Monumentalwerke beteiligten, die Poliakov nach seinem Erstlingswerk schuf. Als Standardwerk gilt seine achtbändige Geschichte des Antisemitismus, bedeutend auch die gemeinsam mit dem Überlebenden von Auschwitz Josef Wulf verfassten Schriften, wie sie noch in den 1950er Jahren unter den Titeln Das Dritte Reich und die Juden, Das Dritte Reich und seine Diener oder Das Dritte Reich und seine Denker erschienen.

Poliakov lässt kaum ein Detail der größten Raubaktion in der Geschichte unbeschrieben. 736 Güterzüge zu je 40 Waggons verließen Paris mit Mobiliar aus jüdischem Besitz, 586 Schiffe mit 248.525 Tonnen Möbeln kamen aus den Niederlanden ins Reichsgebiet. Die Profiteure von Arisierungen waren zunächst die großen Konzerne, deren Namen wir von Krupp bis Siemens noch heute kennen, bald aber bereicherten sich Millionen. Beschwerden gab es allenfalls, wenn etwa an der zugeteilten Kleidung der Judenstern nicht entfernt oder ein Blutfleck sichtbar war. Poliakov spricht von einer kollektiven Verstrickung der Deutschen in den Genozid und widerspricht sechs Jahre nach Kriegsende der Lüge von einer an den Mordaktionen unbeteiligten Wehrmacht. Mehr als der bloße Schrecken selbst, so resümiert er, übersteige die bürokratische Organisation des Schreckens unsere Vorstellungskraft. Alles Mitleid, dessen die Täter fähig waren, hätten sie für sich selbst reserviert.

Jüdischer Widerstand Poliakov beschäftigen in seinem Werk die geistigen Grundlagen des Völkermords, die er in Judenhass und Ariermythen identifiziert. Er ist aber auch einer der ersten Historiker, der dem jüdischen Widerstand ein eigenes Kapitel widmet. Trotz des aussichtslosen Ungleichgewichts der Kräfte hätten Juden in vielen Fällen die Gewalt mit Gewalt beantwortet und ihre Henker herausgefordert. Er scheut aber auch die unbequeme und wieder aktuelle Frage nicht, ob der so exzessive Hass nicht hätte früher ernster genommen werden müssen.

Léon Poliakov: »Vom Hass zum Genozid. Das Dritte Reich und die Juden.« Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort von Ahlrich Meyer. Edition Tiamat, Berlin 2021, 600 S., 34 €