Der Judenhass der Hamas oder anderer Islamisten ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Um ihren eliminatorischen Antisemitismus verstehen und – wenn möglich – auch bekämpfen zu können, ist es wichtig, sich mit dem Transfer judenfeindlicher Ideologeme aus dem nationalsozialistischen Deutschland Richtung Naher Osten zu beschäftigen, der vor 1945 stattgefunden hatte und mit der Niederlage des sogenannten Dritten Reichs keineswegs beendet war – eher das Gegenteil sollte der Fall sein, wie ein Dokument aus der Feder des prominenten Nazijägers Simon Wiesenthal aus dem Jahr 1960 geradezu exemplarisch aufzeigt.

Selbst wenn keine gerade Linie zu erkennen ist, so existiert aufgrund dieser »Entwicklungshilfe« aus Deutschland bei den vom Iran weitgehend dirigierten Israelfeinden mittlerweile eine Tradition judenfeindlicher Stereotype und Verschwörungserzählungen. Beispielsweise finden sich diese in der Charta der Hamas und entfalteten so ihre mörderische Wirkung auch am 7. Oktober. Der Übergang war in vielerlei Hinsicht, aber vor allem personell sehr fließend, wie dieses Dokument, das viel Aufmerksamkeit verdienen sollte, beweist.

Hochrangige Nazis flohen nicht nur nach Argentinien, sondern auch nach Ägypten.

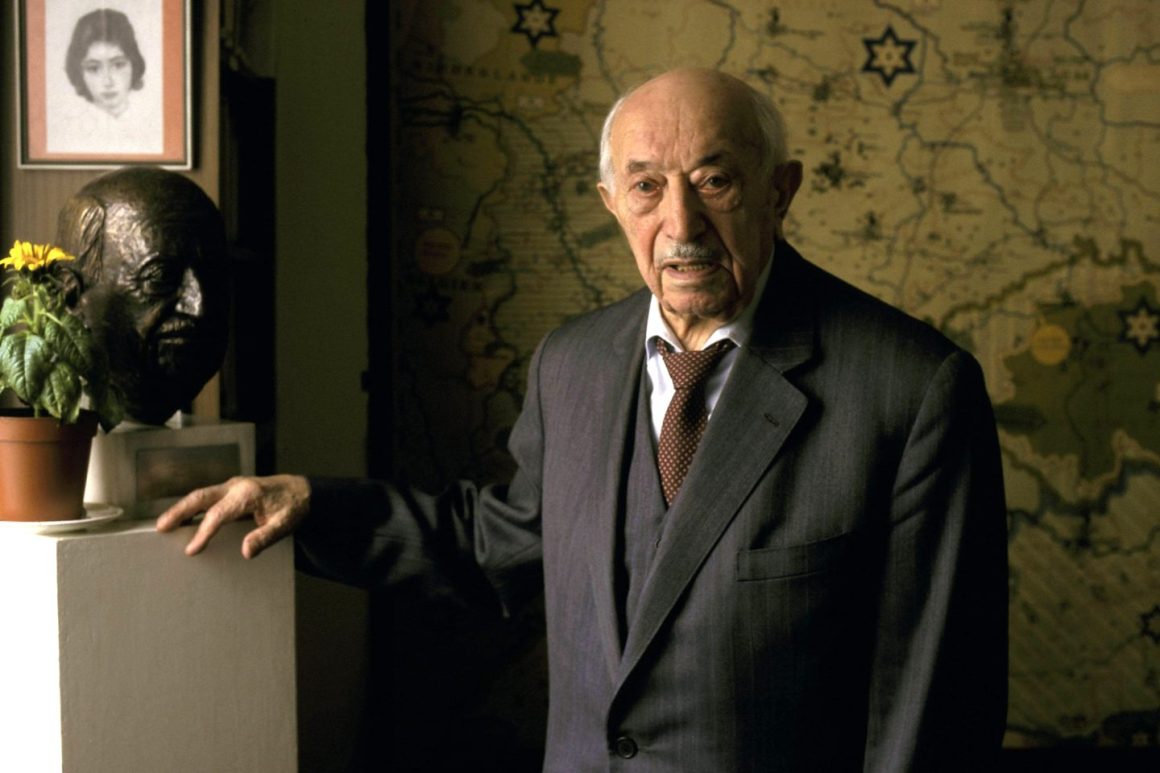

Wiesenthal, der ganz bewusst nach der Devise »Recht, nicht Rache« agierte und im Anschluss an seine Befreiung aus dem KZ Mauthausen in Österreich seine ganze Energie dafür einsetzte, Naziverbrecher vor Gericht zu bringen, hatte 1947 bereits unter dem Titel Großmufti – Großagent der Achse eine 63 Seiten umfassende Broschüre über den notorischen Antisemiten und Hitler-Verehrer Mohammed Amin al-Husseini veröffentlicht.

Notorischer Antisemit und Hitler-Verehrer: Mohammed Amin al-Husseini

Auch wenn diese Schrift nach heutigem Wissensstand einige Fehler und Ungenauigkeiten enthält, so kommt Wiesenthal auf jeden Fall das Verdienst zu, einer der Ersten überhaupt gewesen zu sein, die auf die Zusammenarbeit zwischen Nazis und arabischen Nationalisten, in diesem Fall dem Mufti von Jerusalem, hingewiesen haben.

Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Publikationen, allen voran das Buch Djihad und Judenhaß von Matthias Küntzel, erschienen, die zeigen, wie der Mufti im deutschen Auftrag seine antisemitischen Botschaften via Radio und Flugschriften unters arabische Volk brachte. Auch für den Farhud, den Pogrom gegen Juden in Bagdad 1941, trägt er Mitverantwortung. Zunächst als Kriegsverbrecher gesucht, gelangte al-Husseini im Mai 1946 wieder unbehelligt nach Ägypten. Von dort aus betrieb er seine Hetze gegen Juden weiter, organisierte mit angeworbenen deutschen Nazis oder faschistischen Söldnern aus Spanien und Kroatien Terroraktionen gegen den Jischuw in Palästina.

Die Tatsache, dass deutsche Kriegsverbrecher und hochrangige Nationalsozialisten nicht nur im Lateinamerika Unterschlupf fanden, sondern ebenfalls in einigen arabischen Ländern, wo sie als Rüstungsexperten willkommen geheißen wurden, dürfte langsam bekannt geworden sein. Vor allem in Ägypten war das der Fall, wo sie beim Aufbau des ambitionierten Raketenprojekts von Staatschef Abdel Nasser mitwirkten.

»Zweite Karriere« für deutsche Kriegsverbrecher in Ägypten und anderswo

Weniger bekannt dagegen sind die prominenten Experten für Propaganda aus dem Ministerium von Joseph Goebbels, die nach 1945 in Ägypten oder anderswo eine zweite Karriere absolvierten. Auf genau diesen Personenkreis ist die Forschungsstelle NS-Pädagogik im Rahmen ihrer Recherchen zum KZ-Arzt Josef Mengele gestoßen, der an der Frankfurter Goethe-Universität seine Promotion abgelegt hatte.

Dabei wurde ein Dokument gefunden, das Wiesenthal in Kopie auch an Hermann Langbein, den österreichischen Mitbegründer des Internationalen Auschwitz-Komitees, nach Wien geschickt hatte. Es befindet sich in dessen Nachlass im Österreichischen Staatsarchiv (E 1797 Konvolut Ordner 125), und nennt die Namen von 15 ehemaligen Kriegsverbrechern und überzeugten Nazis, die Präsident Nasser im Kampf gegen Israel nur allzu gerne ihr Know-how zur Verfügung stellten.

Leopold Gleim war einer von ihnen. Als Oberst und SS-Standartenführer verbrachte er die Zeit des Zweiten Weltkriegs in Warschau. Zudem galt er als Fachmann für jüdische Angelegenheiten bei der Gestapo in Polen. Nach Kriegsende zog es ihn nach Ägypten, wo er zum Islam konvertierte und unter dem Namen Ali al-Nahar Staatsbeamter wurde. Ein anderer prominenter Name, der – fälschlicherweise – in dem Dokument auftaucht, ist Oskar Dirlewanger, beteiligt an der Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944. Er war bereits 1945 zu Tode gekommen, doch Gerüchte, Dirlewanger sei in Ägypten untergetaucht, wollten lange Zeit nicht verstummen.

Sehr wohl vor Ort präsent war dagegen Bernard Bender, ein ehemaliger SS-Sturmbannführer und ebenfalls für die Gestapo in Warschau aktiv. Als Ben Salem arbeitete er in der sogenannten Judenabteilung des ägyptischen Sicherheitsapparats. Weitere Namen, die in dem Dokument von Wiesenthal genannt werden, sind Friedrich Buble, ehemals SS-Obergruppenführer und Gestapo, nach seinem Übertritt zum Islam als Ben Amman für die ägyptische Polizei als Berater aktiv.

Auf den ersten Blick handelte es sich um klassische Naziverbrecher. Doch wie Wiesenthal in einem Schreiben an eine Wiener Initiative gegen Antisemitismus näher ausführte, gab es eine Person, die in dieser Gruppe herausragte, und das war Johann von Leers.

Der Jurist und Publizist ist nicht nur ehemaliger Hauptschriftleiter der NS-Zeitung »Wille und Weg«, sondern ebenfalls Autor Dutzender antisemitischer Schriften, darunter Judentum und Gaunertum, und produzierte als sogenannter Schriftführer von »Hilf mit!«, einer NS-Schülerzeitschrift des Nationalsozialistischen Lehrerbunds (NSLB) mit einer Auflage von bis zu 5,4 Millionen, unzählige Artikel, die sich auf eine geradezu obsessive Weise mit Juden beschäftigten und Judenfeindschaft verbreiteten. Nur am Rande: Günter Grass hatte nach eigenen Angaben seine ersten literarischen Texte im Rahmen eines Wettbewerbs an genau diese Schülerzeitschrift geschickt.

Nach dem Zusammenbruch von Nazideutschland floh von Leers 1950 nach Argentinien, zog dann aber auf Einladung des Muftis, den er bereits während des Krieges in Berlin kennengelernt hatte, Mitte der 50er-Jahre nach Ägypten, wo er im Informationsministerium eine Stelle als Berater für antijüdische Maßnahmen erhielt. Auch von Leers konvertierte zum Islam und lebte bis zu seinem Tod 1965 unter dem Namen Omar Amin in Kairo.

Wie Wiesenthal in seinem Dokument aufzeigt, standen ihm am Nil einige alte Bekannte aus dem Propagandaministerium zur Seite, darunter ein Baron von Harder, Werner Weitschale sowie Hans Appler, ehemals Redakteur beim »Stürmer«.

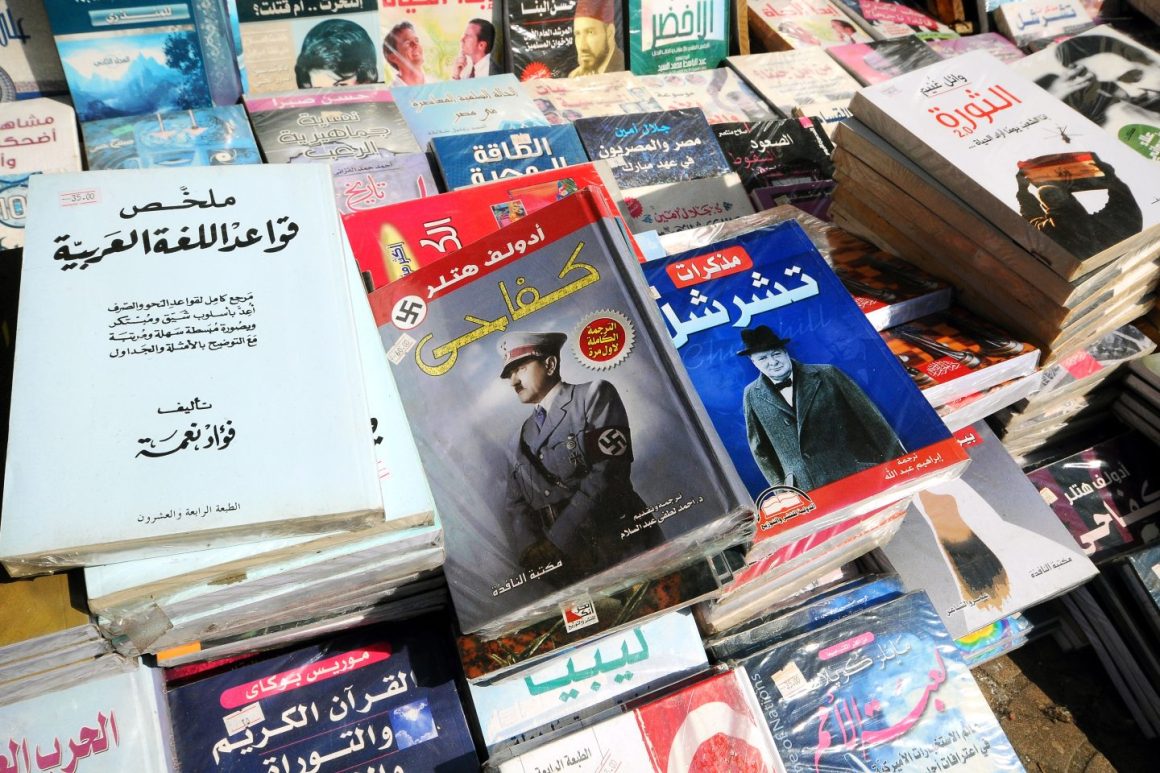

Wiesenthal benennt auch Ludwig Heiden, der in anderen Quellen auch als Louis Heiden auftaucht: »Früher Direktor der Berliner Presseagentur, jetzt im Beraterstab von Nasser unter dem Namen Louis El Haj. Er ist Übersetzer von Mein Kampf. Ausgabe im Taschenbuchformat für die ägyptischen Offiziere.«

Muslimbrüder als geistige Ziehväter der Hamas

Von Leers, Gleim und Heiden produzierten in Ägypten zahlreiche Bücher, die antisemitische Inhalte transportierten und auf Englisch und Arabisch erschienen, unter anderem Talmudic Human Sacrifices, Why I hate Israel oder Sexual Crimes of the Jews. Über die Rezeption dieser Schriften lassen sich keine konkreten Angaben machen.

Gewiss waren »Klassiker« wie die »Protokolle der Weisen von Zion« deutlich einflussreicher. Aber man darf nicht vergessen, dass die Muslimbruderschaft, die die geistigen Ziehväter der Hamas waren, ihren Ursprung in Ägypten hatte, weshalb eine Vertrautheit mit diesen Autoren und ihren Machwerken sehr wahrscheinlich ist.

Das Dokument aus der Feder von Simon Wiesenthal soll daran erinnern, dass auch nationalsozialistische Propagandaexperten nach 1945 die Möglichkeit hatten, ihren mörderischen Hass auf Arabisch weiterzuverbreiten, und zwar oftmals angereichert durch entsprechende Passagen aus dem Koran oder adaptiert an die panarabische Ideologie, die damals in der Region dominant war.

Johann von Leers konvertierte zum Islam und lebte als Omar Amin in Kairo.

Die Ereignisse vom 7. Oktober belegen die Notwendigkeit, sich mit den ideologischen Wurzeln der Hamas und anderer gewaltbereiter Islamisten auseinanderzusetzen. Auch wenn sich eine Gleichsetzung von Nationalsozialisten und der Hamas verbietet, so muss man sich dennoch mit den Hintergründen ihrer mörderischen Judenfeindschaft, die in Teilen von den deutschen Nazis übernommen wurde, beschäftigen.

Dies ist auch deshalb wichtig, um der Propaganda der Islamisten entgegenzuwirken, die darauf abzielt, sich als »Widerstandsbewegung« zu inszenieren, wobei der eliminatorische Antisemitismus und das Verschwörungsdenken, die beide sehr wohl in ihren Texten und ihrer Charta zu finden sind, in der Außenwahrnehmung oftmals unter den Tisch fallen. Genau deshalb ist ein Blick auf das Dokument über die Nazis am Nil, das Simon Wiesenthal seinerzeit verfasst hatte, ein perfekter Zugang zu dem Thema.

Der Autor ist Erziehungswissenschaftler und leitete bis 2018 als außerplanmäßiger Professor die Forschungsstelle NS-Pädagogik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.